長谷寺でいただける御朱印一覧

通常頒布の御朱印

| 十一面大悲殿(御本尊) | 坂東三十三観音霊場 | 第4番札所 |

| 十一面大悲殿(御本尊) | 鎌倉三十三観音霊場 | 第4番札所 |

| 出世開運 大黒天 | 江の島七福神巡り | |

| 厄除 阿弥陀如来 | 鎌倉六阿弥陀霊場 | 第2番札所 |

| 弘法大師 | 弘法大師相模二十一ヶ所 | 第12番札所 |

| 御詠歌の御朱印 | 坂東三十三観音霊場 | 第4番札所 |

| 山門の切り絵御朱印 |

期間限定の御朱印

| 【年末〜正月限定】 | 万灯祈願の御朱印 | |

| 【正月限定】 | 干支の御朱印 | |

| 【春季彼岸】 | 観音会の御朱印 | |

| 【季節替わり御朱印】 | ウメ(2月頃) | 刺繍御朱印 |

| 【季節替わり御朱印】 | サクラ(3〜4月) | 刺繍御朱印 |

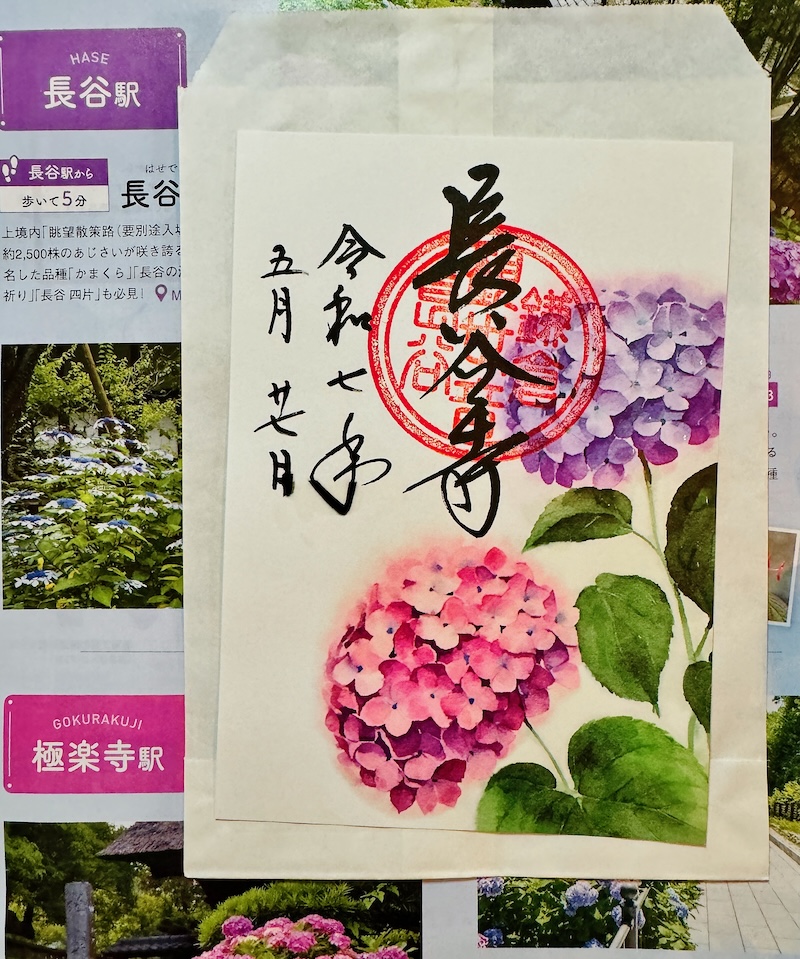

| 【季節替わり御朱印】 | あじさい(6月頃) | 刺繍御朱印、特殊塗料塗布御朱印 |

| 厄除 阿弥陀如来 | 阿弥陀会の御朱印 | |

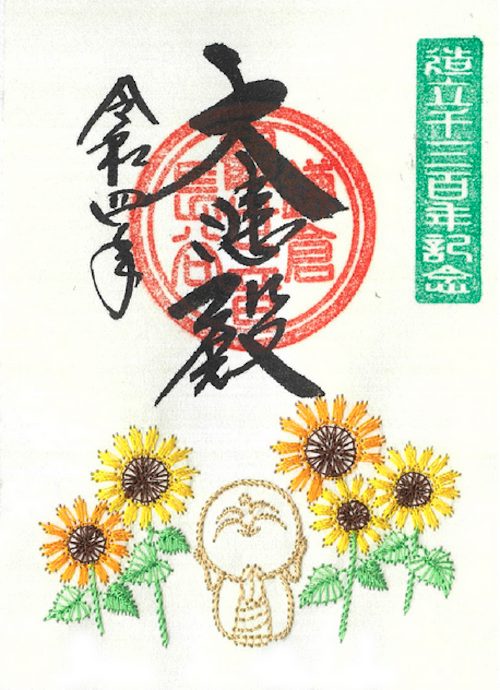

| 【季節替わり御朱印】 | ひまわり(8月頃) | 刺繍御朱印 |

| 【季節替わり御朱印】 | 蓮(8月頃) | 刺繍御朱印 |

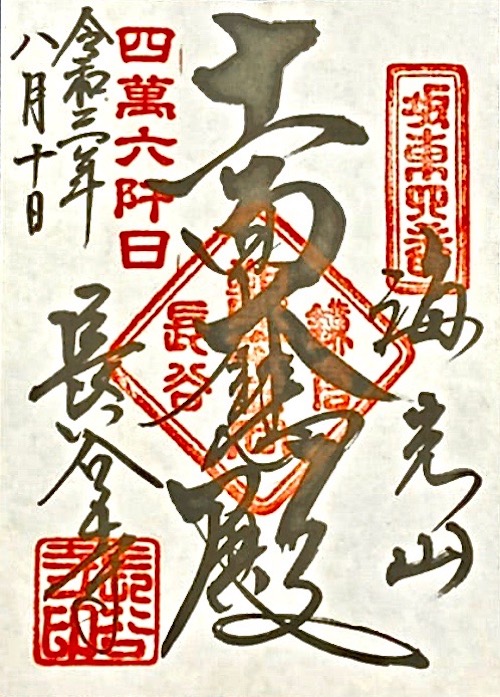

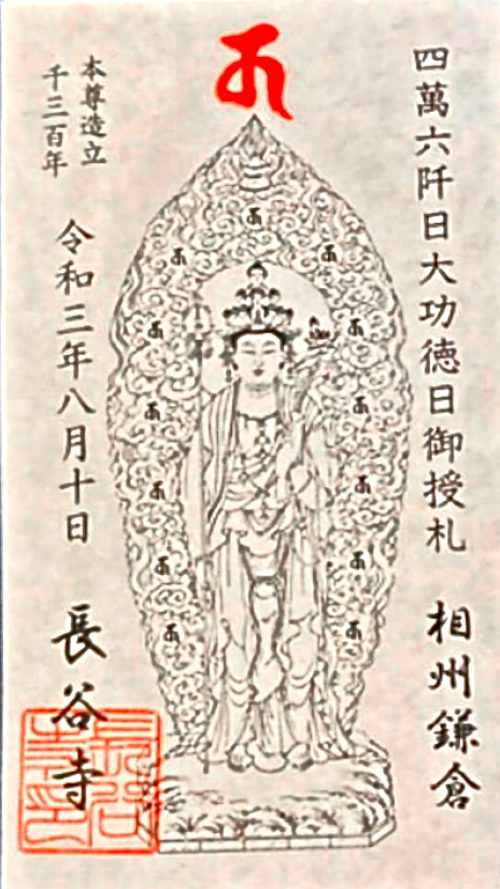

| 四萬六阡日大功徳日 | 特別頒布の御朱印 | |

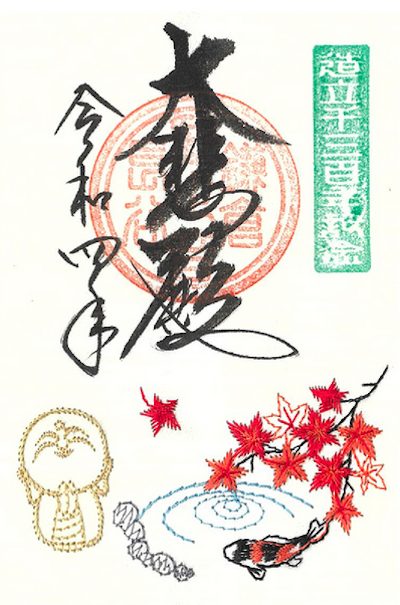

| 【季節替わり御朱印】 | 紅葉(11月頃) | 刺繍御朱印 |

| 【秋限定御朱印】 | 秋季夜間特別拝観 | |

| 十一面観音菩薩(御本尊) | 刺繍御朱印 | |

| なぜか夜光る御朱印 | 特殊蛍光塗料塗布朱印 |

【ピヨ🐣長谷寺の御朱印の特徴♡】

季節替わりの御朱印は年度・季節によって絵柄が変わるのが特徴♡

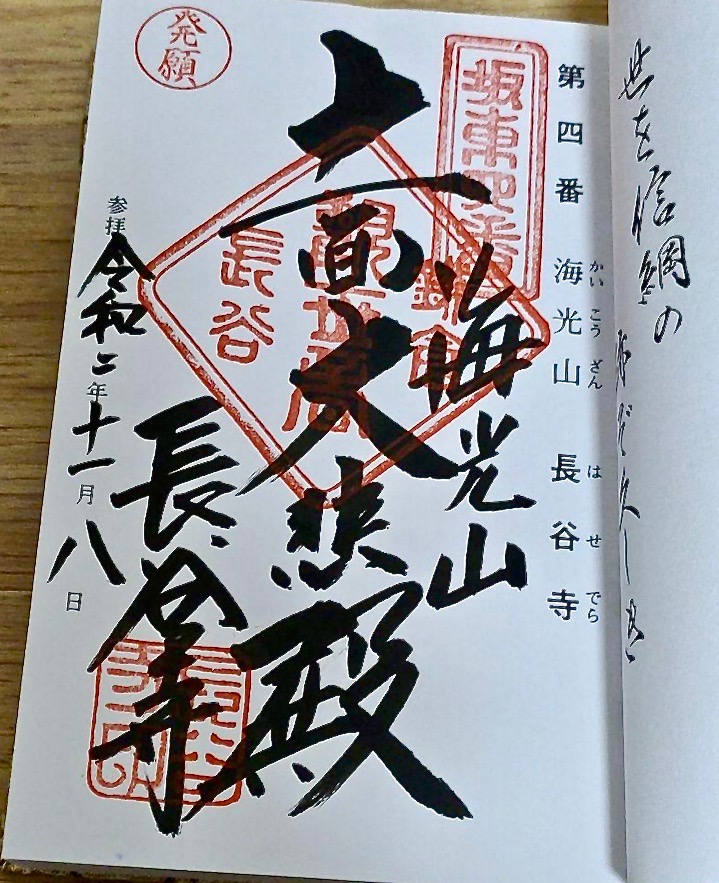

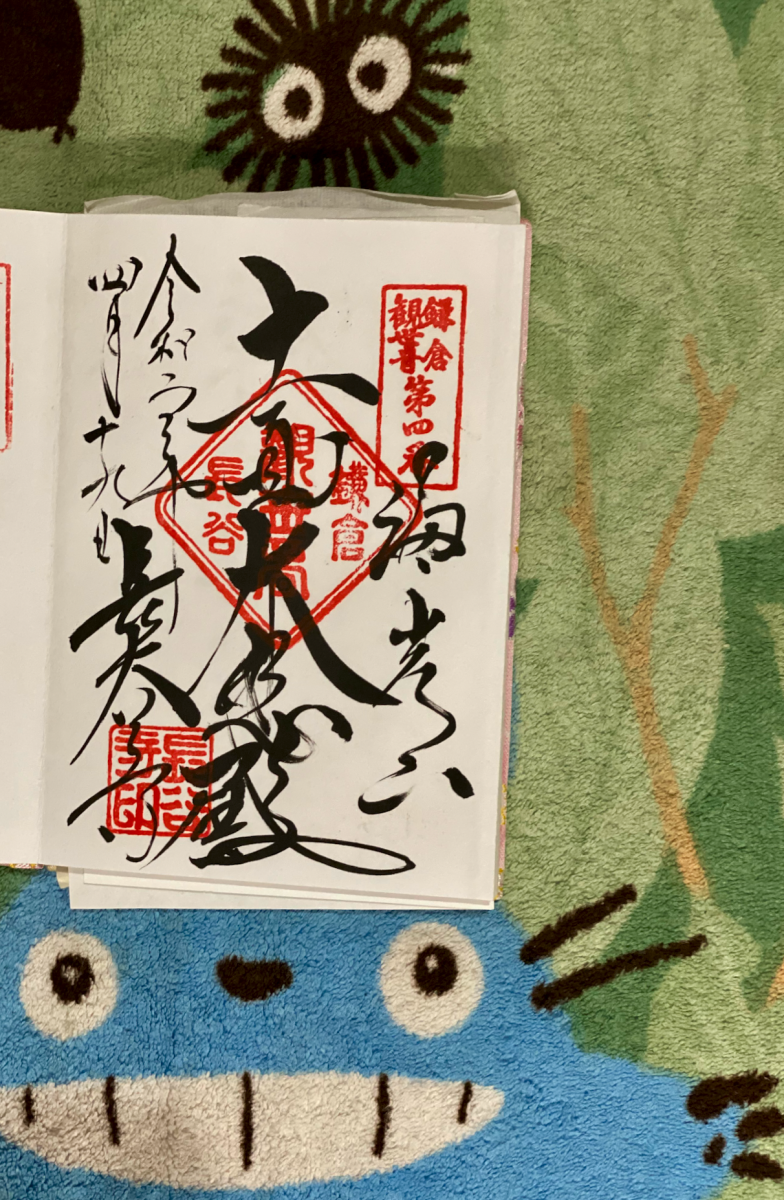

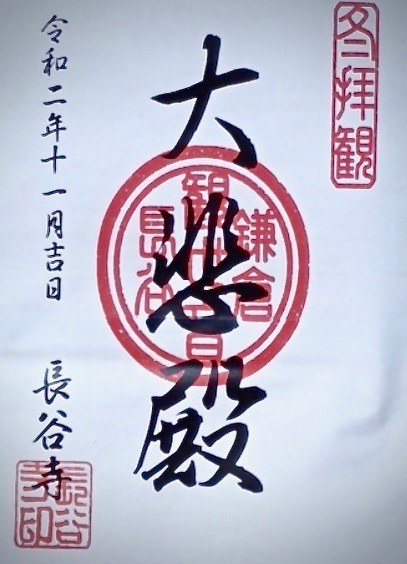

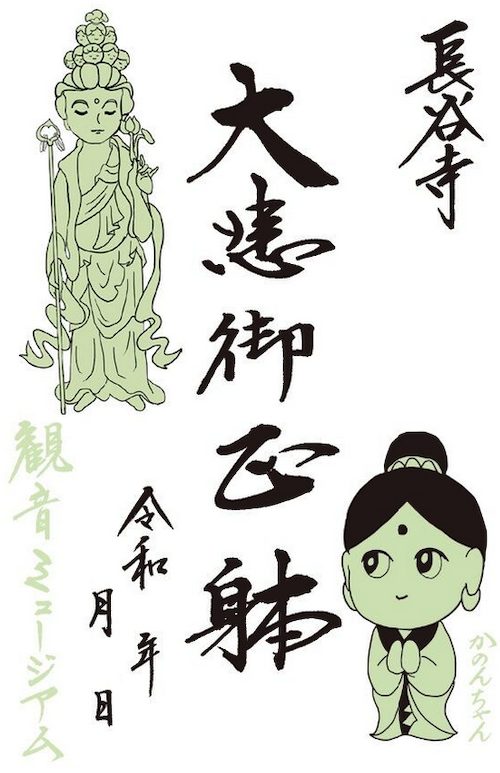

「十一面大悲殿」と書かれた御朱印【坂東三十三観音霊場 第4番札所】

令和3年バージョン

「大悲」とは観音様、すなわち長谷寺の御本尊「十一面観音」のことを指し、その観音様が座す殿ということで「大悲殿」と書かれています。大悲殿とはすなわち、観音堂(本堂)のことです。

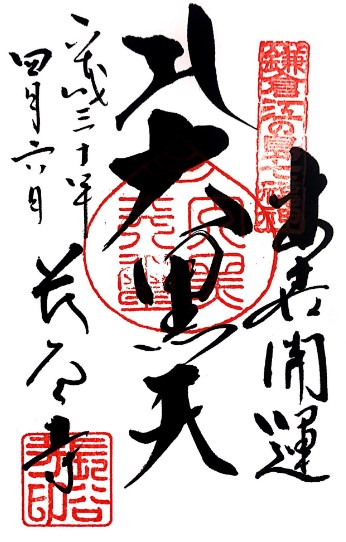

平成20年バージョン

文字:「海光山 十一面大悲殿 長谷寺」

印:板東四番 鎌倉 観世音 長谷 長谷寺印

冥加金(金額):300円

長谷寺でいただくことのできる最もスタンダードなタイプの坂東三十三観音霊場の御朱印です

御本尊、「十一面観音」の御朱印で、中央部分の印影は「観音」の正式名称の「観世音」と読みとることができます。

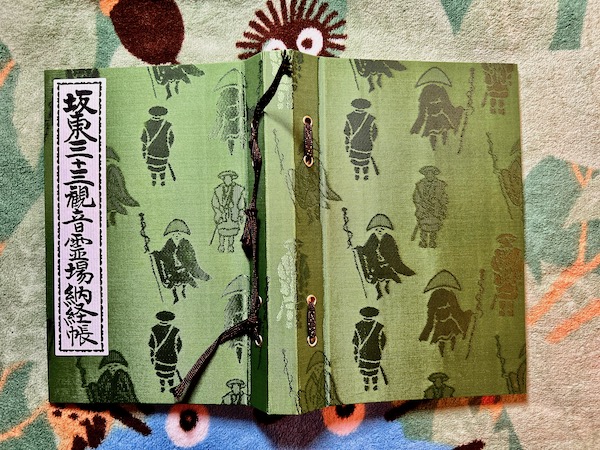

坂東三十三観音公式朱印帳にお書きいただいた御朱印

坂東三十三観音には専用の御朱印帳(納経帳)が販売されており、この納経帳を受付へお出しすると「発願」と刻まれた印をいただけます。

これにより坂東三十三の観音とご縁を結ぶための霊場巡りをスタートしたことを意味します。

- 文字:「海光山 十一面大悲殿 長谷寺」

- 印:板東四番 鎌倉 観世音 長谷 長谷寺印

- 冥加金(金額):300円

坂東三十三観音・長谷寺の御詠歌

『長谷寺へ 参りて沖をながむれば 由比の汀に立つ 白波』

坂東三十三観音専用朱印帳

⬆️インコの背中の匂いにハマる人続出中の噂ほど噂の‥‥「坂東三十三観音専用朱印帳」

⬆️インコの背中の匂いにハマる人続出中の噂ほど噂の‥‥「坂東三十三観音専用朱印帳」

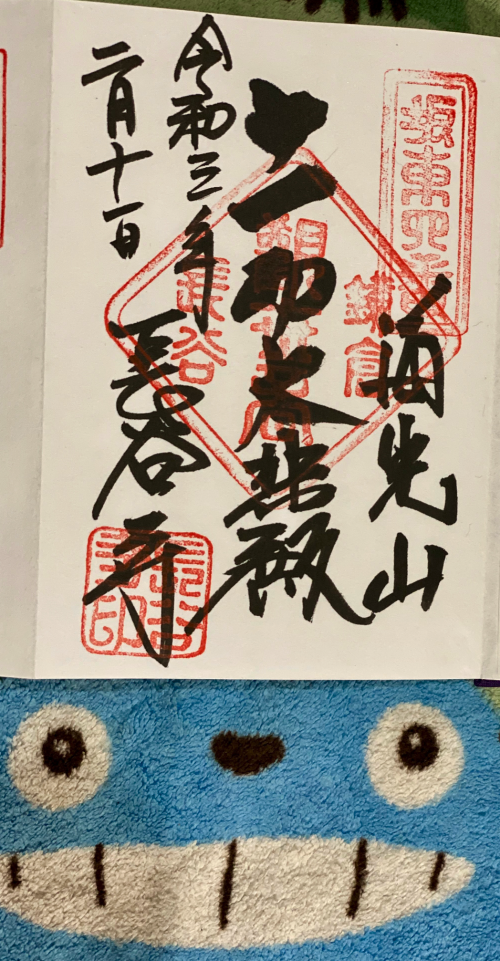

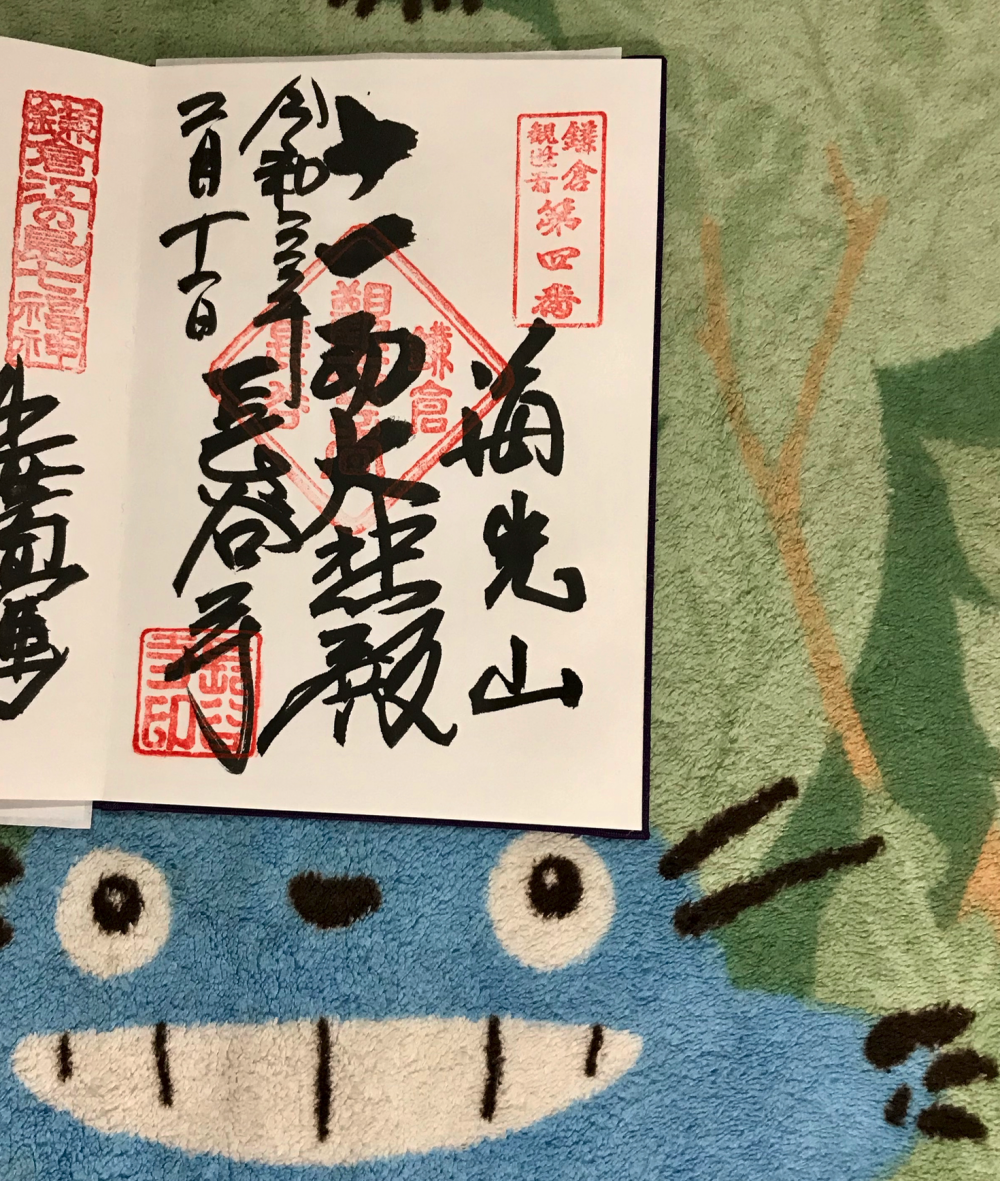

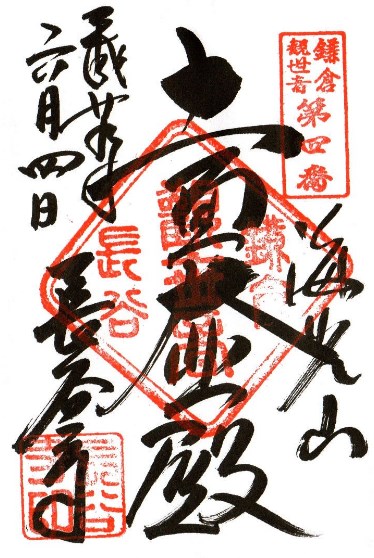

十一面大悲殿と書かれた御朱印【鎌倉三十三観音霊場 第4番札所】

令和3年バージョン

令和2年バージョン

平成20年バージョン

ディテール

文字:「海光山 十一面大悲殿 長谷寺」

印:「鎌倉観世音四番」「鎌倉 観世音 長谷」「長谷寺印」

頒布概要

価格:300円

坂東三十三観音の御朱印と近似するも、右上の印が少々異なり、鎌倉観世音(三十三観音)第4番(札所)の印判が押印されてい‥ます。(耐)ふぅ

そのほかの部分に関しては、坂東三十三観音のものと素敵に無敵に同じ♡

こちらの御朱印は公式サイトには特に告知がなく、御朱印所で申し出ることで押印していただくことができる。

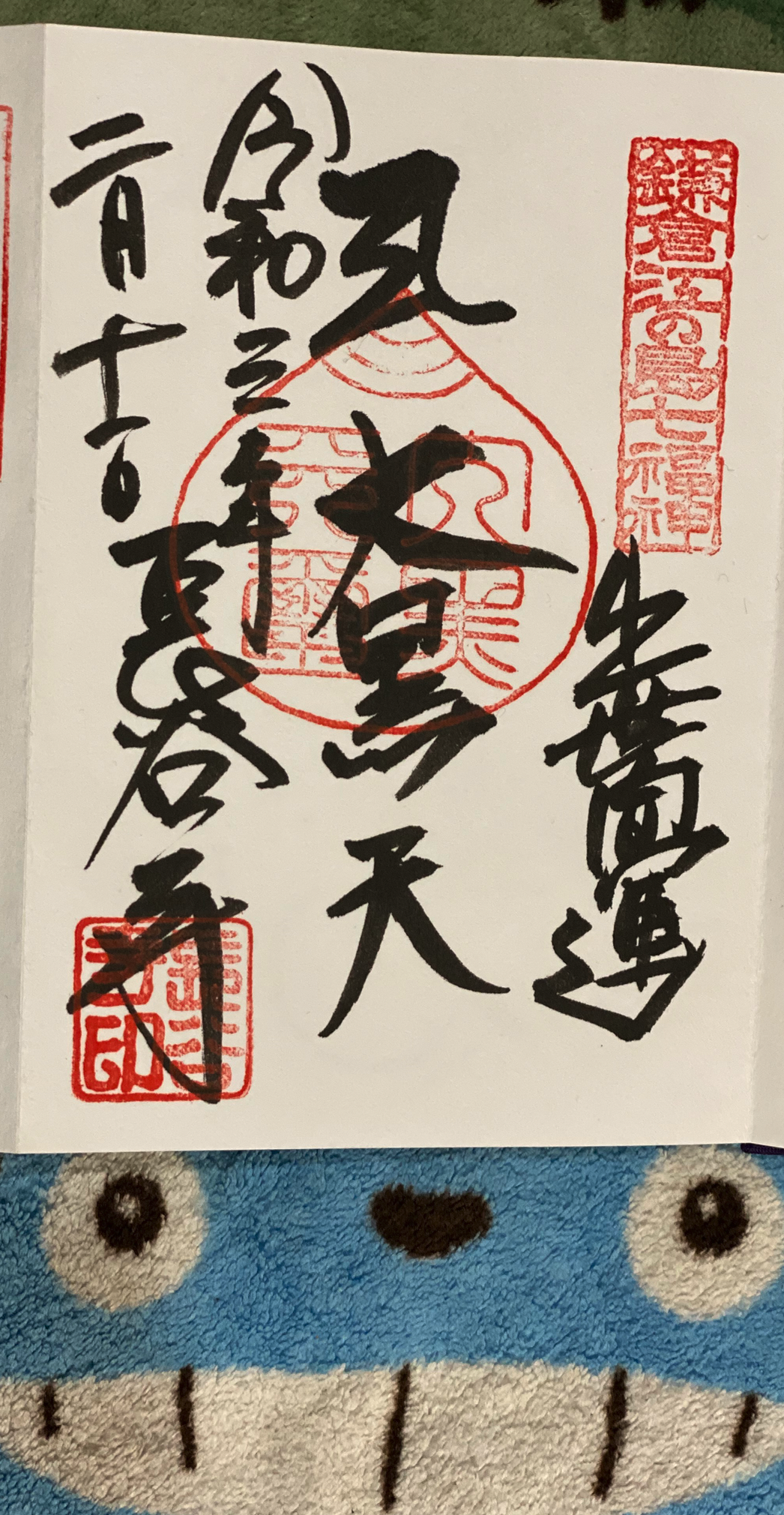

「大黒天」と書かれた御朱印【江の島七福神めぐり】

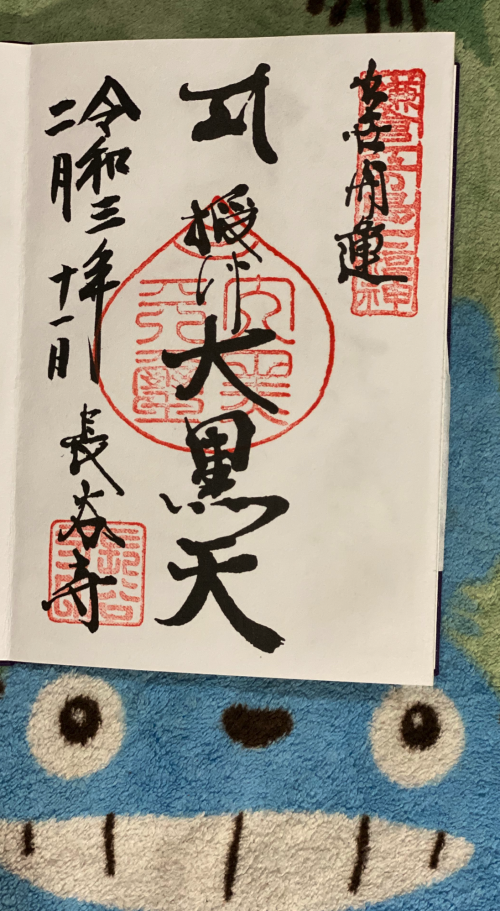

令和3年バージョン

令和2年バージョン

平成30年バージョン

鎌倉江の島七福神の大黒天の御朱印です。

㊗️鎌倉 江ノ島七福神 一覧

鎌倉江の島七福神とは、上記の社寺を巡拝しつつ、御朱印を蒐印していく霊場めぐりのようなもの。

江島神社以外はすべて鎌倉市内に点在する社寺になるので、一日で十二分に周りきれる♡

なお、長谷寺では当該、七福神めぐりの蒐印するための専用御朱印帳のほか、色紙も用意されてい…申す。ひょ(在庫状況は授与所へ素敵に要確認💘)

鎌倉江ノ島七福神の公式御朱印帳に直書きしてもらったゾ!

鎌倉江ノ島七福神めぐりの公式御朱印帳に直書きしてもらった。デザイン的なものは平時の朱印とまったく同じ。

なお、鎌倉江ノ島七福神めぐりの公式御朱印帳を購入すれば分かることだが、参拝日以外の文字は最初からすでに書かれてい‥申す。えっ

これは巡拝先の社寺受付にて朱印の押印と参拝日の墨書きをいただくだけのスタイルを…きわめて素敵に意味する💋

ディテール

文字:「出世開運」「マ(梵字)大黒天」「長谷寺」

印:「鎌倉江の島七福神」「大黒天璽」「長谷寺印」

この御朱印だけの「大黒天 璽」と素敵に陰刻された印判が押される。

(「璽」というのは、「おしるし」という意味で「ジ」と読む♡)

それと、「大黒天」の上に書かれている文字は、大黒天をあらわす梵字(サンスクリット語)で、「マ」と発音する。

頒布概要

価格:素敵に500円

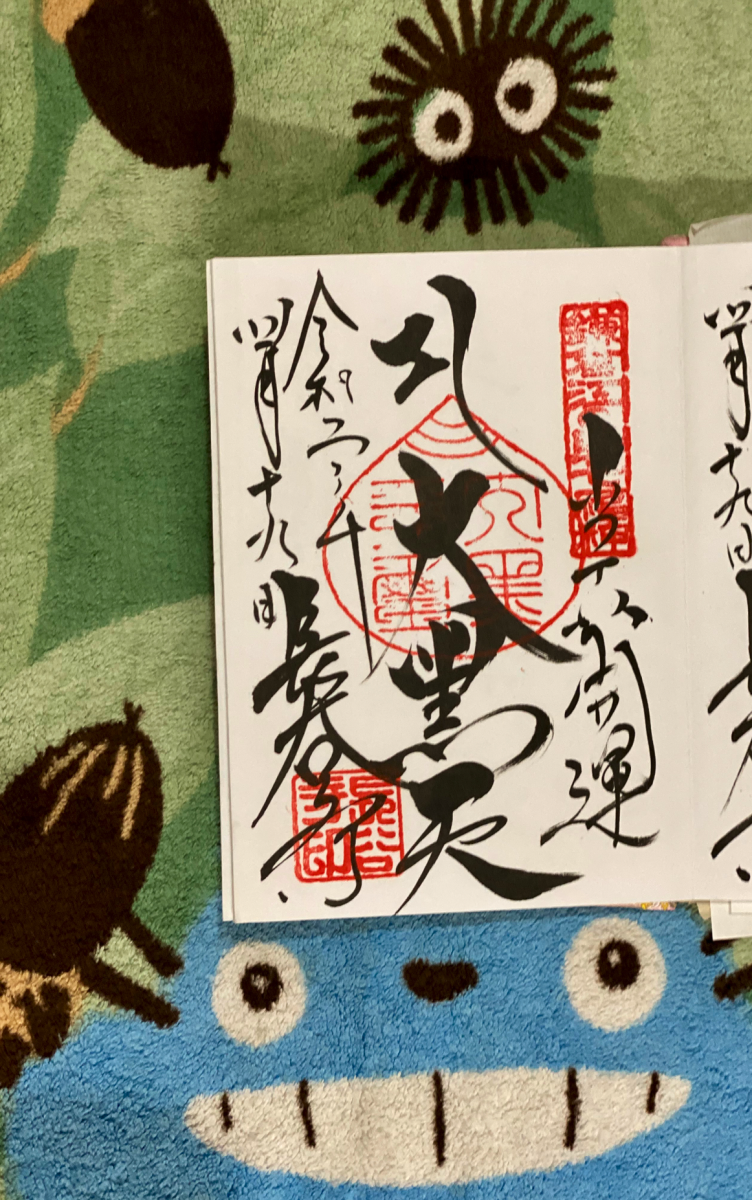

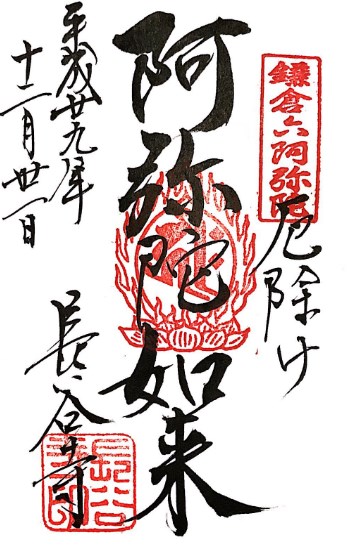

「阿弥陀如来」と書かれた御朱印【鎌倉六阿弥陀霊場 第2番札所】

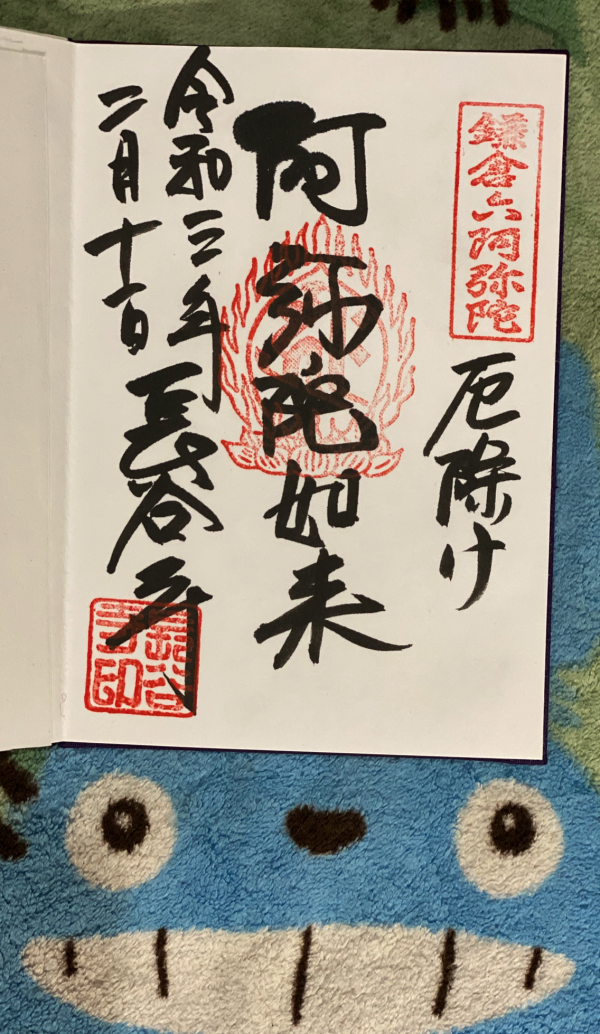

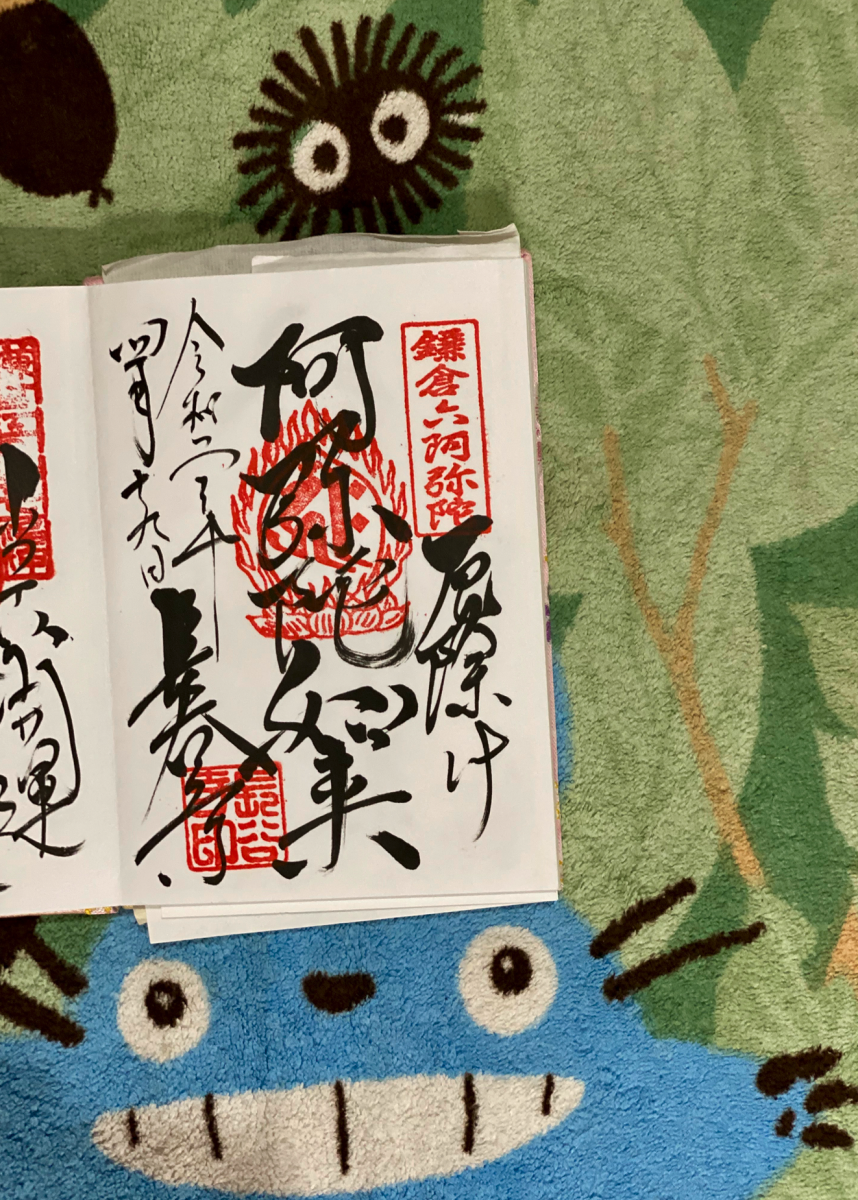

令和3年バージョン

令和2年バージョン

平成19年バージョン

ディテール

右上の「鎌倉六阿弥陀」の印判は、下に列記した鎌倉市内の寺院を素敵に巡拝する霊場めぐりのようなもの♡

これらの寺院は名前のとおり、「阿弥陀如来像」が素敵に安置されてい‥申す。あっ

文字:「厄除 阿弥陀如来 長谷寺」

印:「鎌倉六阿弥陀」「キリーク(梵字)」「長谷寺印」

頒布概要

価格:500円

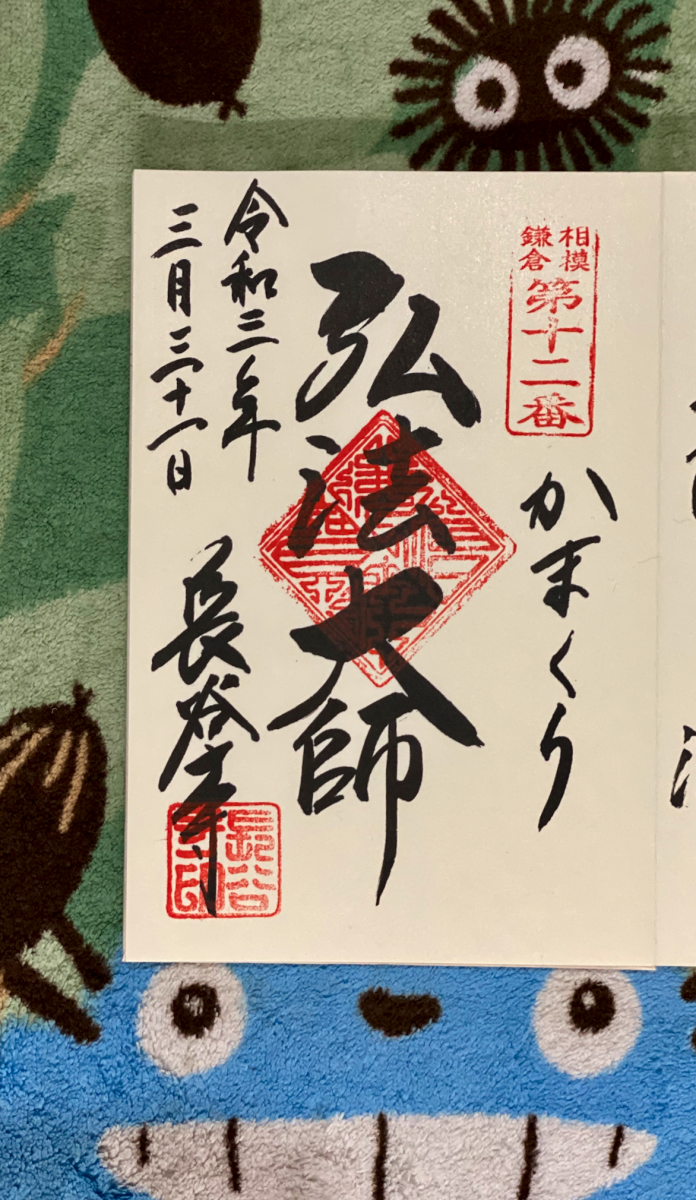

「弘法大師」と書かれた御朱印【弘法大師相模二十一ヶ所 第12番札所】

令和3年バージョン

平成25年バージョン

ディテール

文字:「かまくら 弘法大師 長谷寺」

印:相模鎌倉第十二番 (中央部不明) 長谷寺印

頒布概要

価格:500円

この御朱印は、特に授与所では案内されていないが、「弘法大師相模二十一箇所霊場」という霊場巡りの御朱印になる。

浄土宗の長谷寺で大師(真言宗)にまつわる御朱印をいただける理由

長谷寺は浄土宗系の単立寺院であり、真言宗とは関係がない寺院なので、大師にまつわる御朱印をいただけるのは少し妙ではある。

実は弘法大師・空海その人が、かつて長谷寺境内にある「弁天窟」に籠って修行をしたらしい。

然るに長谷観音は、大師ゆかりの地だったことになる。

ちなみに当該、弁天窟は、一般参拝者も自由に出入りすることができる。

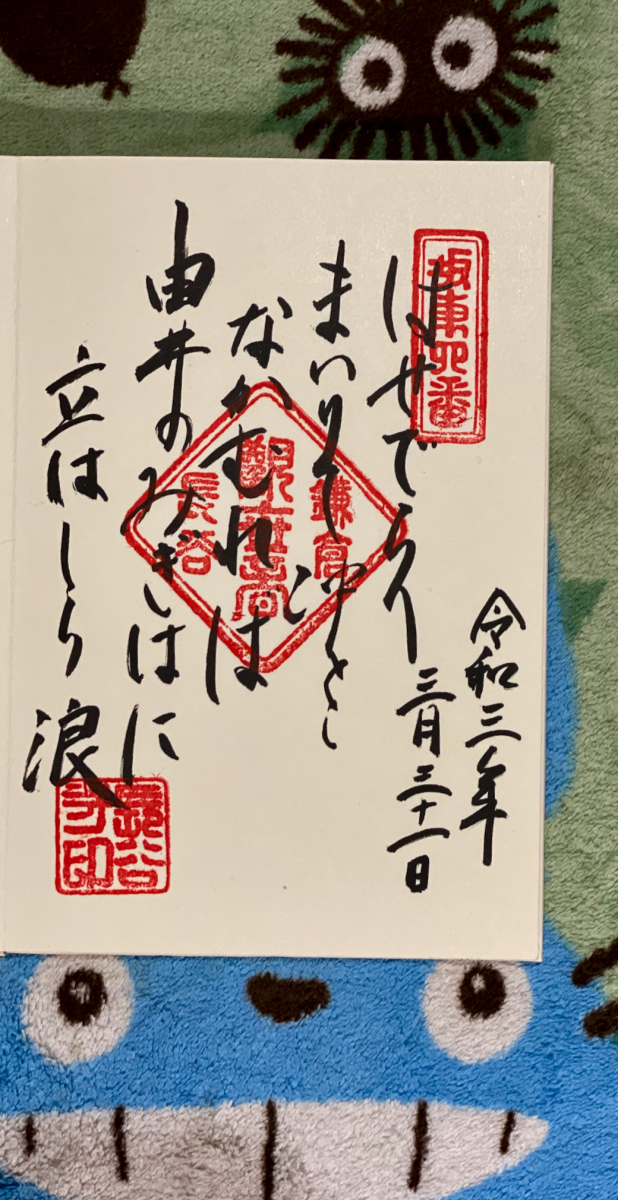

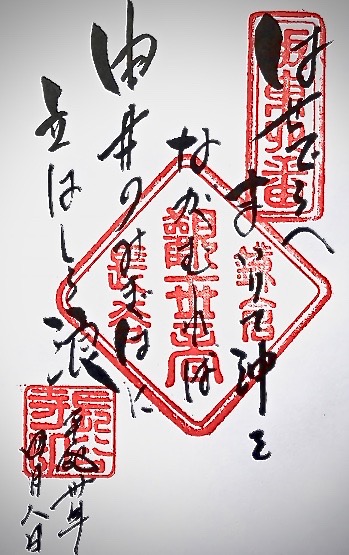

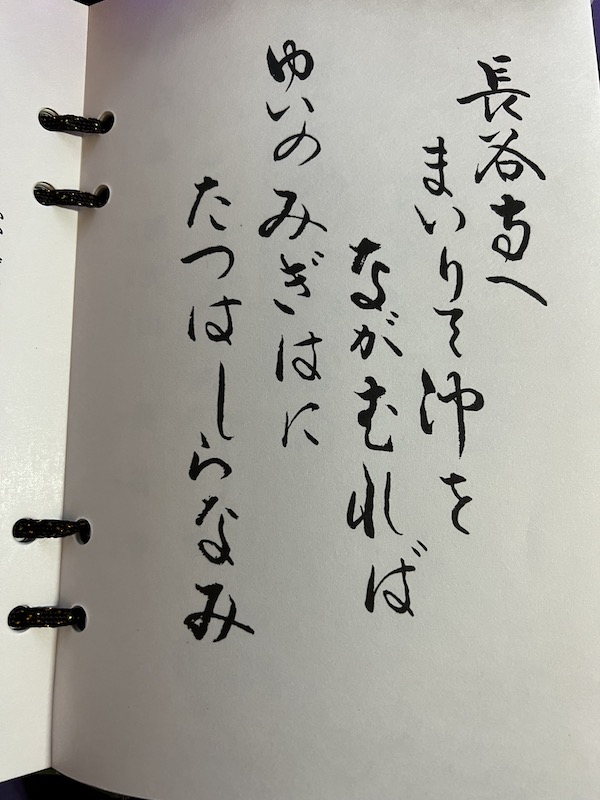

長谷寺の御詠歌の御朱印【坂東三十三観音霊場 第4番札所】

令和2年バージョン

平成30年バージョン

ディテール

文字:「はせでらへ まいりて沖を ながむれば 由井のみぎはに 立はしら浪」

(長谷寺へ 詣りて沖を 眺むれば 由比のみぎわに 立つは白波)

印:「坂東4番」「鎌倉 観世音 長谷」「長谷寺印」

【ピヨ🐣御詠歌の意味とは?】

「長谷寺へ参拝して本堂の前から由比ヶ浜の沖を眺めれば、水際に立つような美しい白波を見ることができる これも観音様の導きか。」

坂東三十三観音霊場では、それぞれの寺院にて御朱印とは似て非なる「御詠歌(ごえいか)」と呼ばれる寺に因んだ詩歌を書いていただくことができる。

文中の「由井」というのは、「由比ヶ浜」のかなり古称。

長谷寺の山門を素敵にくぐり抜け、本堂(観音堂)へと至る道は坂になっていて、これを上がると目の前に観音堂が現れ、その向いには遠く由比ヶ浜を見渡せる。

おそらく往時も今と変わらずに、長谷観音本堂からは由比ヶ浜が織り成す奇景を望め、旅の疲れを刹那の逡巡にて吹き飛ばしたのだろぅ…。

頒布概要

価格:500円

山門の切り絵御朱印

ディテール

長谷寺境内入口の山門とその間口に今日も素敵に吊られる大提灯。

その手前には風趣ある左方に湾曲した根曲がりの松の樹が切り絵にて素敵に描かれる。

右端の「長谷寺」や参拝日の金文字が印象的。

頒布概要

価格:素敵に1,000円

頒布枚数:数量限定(なくなり次第、素敵に終了♡)

長谷寺の期間限定頒布の御朱印

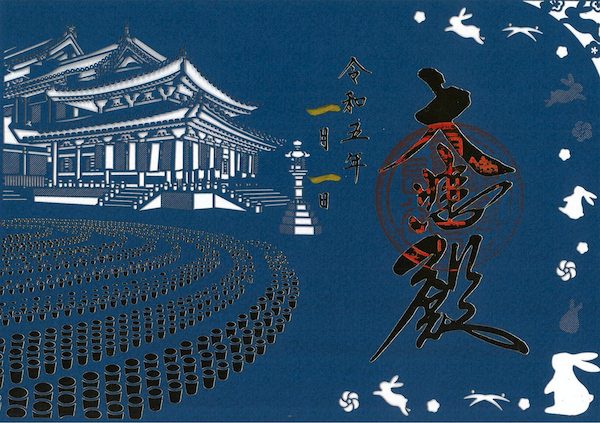

万灯祈願の切絵御朱印

長谷寺にて12月31日~1月1日に厳修される「万灯祈願」をモチーフとした御朱印となる。

ディテール

切り絵で表現されるデザインは参拝者たちが奉納して円状に並べたロウソクになる。

右斜め端にはヒッソリそりそり深剃lって どないしまんねん‥てなほどにヒッソリと切り絵で表現された当年の干支である卯(ウサギ)がみえる。

頒布概要

価格:素敵に1,000円

頒布枚数:数量限定(なくなり次第、素敵に終了♡)

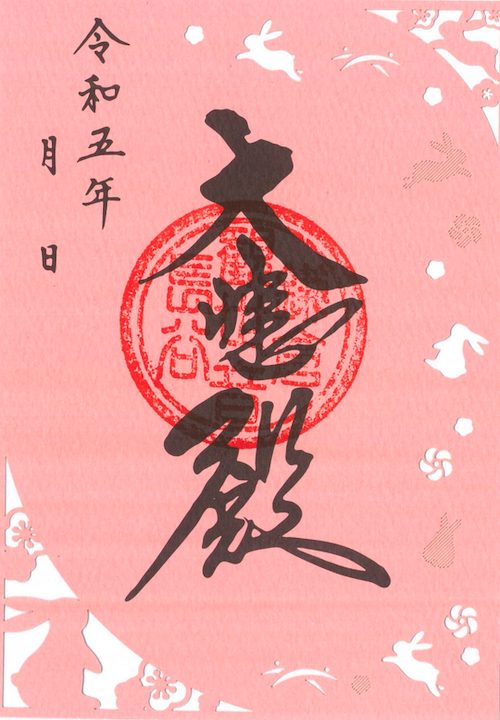

当年の干支の御朱印(正月限定)

令和5年

令和5年度は切り絵になった。切り絵で表現されるのは当年の干支である卯(ウサギ)。

サイズ感はハガキ大なので朱印帳に貼ることも可能💘

令和3年

正月期間限定の御朱印です。令和3年の正月より新たに授与された御朱印になりまする。

中央には「大悲殿」の墨書きと寺号の印判。右上には「謹賀新年」の印判。その下には当年の干支である「丑」の印判が見えます。

ディテール

文字:「大悲殿」

印:「謹賀新年」「鎌倉 観世音 長谷」「寺号印(長谷寺印)」「丑(干支印)」

頒布概要

価格:素敵に600円

頒布枚数:数量限定(なくなり次第、素敵に終了♡)

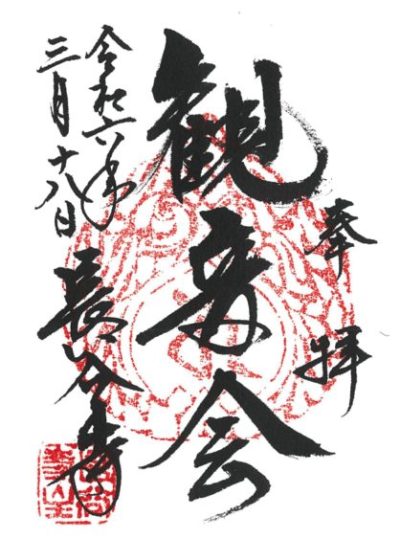

「観音会」と書かれた御朱印

長谷観音では毎年18日になると本尊である十一面観世音菩薩の御縁日にちなんで「観音会(かんのんえ)」が、きわめて素敵に厳修される。

この御朱印は観音会と本尊(十一面観音)との結縁の証として頒布される聖なる御朱印となる。 …”聖なる”?

ディテール

中央の文字:「奉拝」「観音会」

印:「長谷寺印(寺号印)」

頒布概要

価格:素敵に1,000円

授与期間:毎月18日

頒布方法:数量限定かつ、先着順(なくなり素敵に次第終了💋)

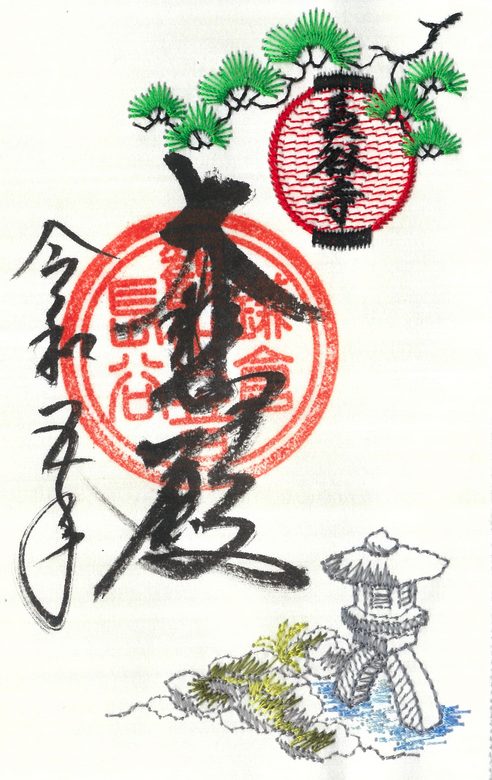

【季節替わりの御朱印】刺繡朱印「提灯と徽軫灯籠」

ディテール

徽軫灯籠(ことじとうろう)とは、雪見灯篭のように大きく湾曲した二本脚の灯籠のこと。

金沢の兼六園にあるものが全国に有名♡

長谷観音境内では、放生池の池畔にヒッソリそりそり反町隆史なほどヒッソリと佇む。 どんなヒッソリや

頒布概要

価格:素敵に1,000円

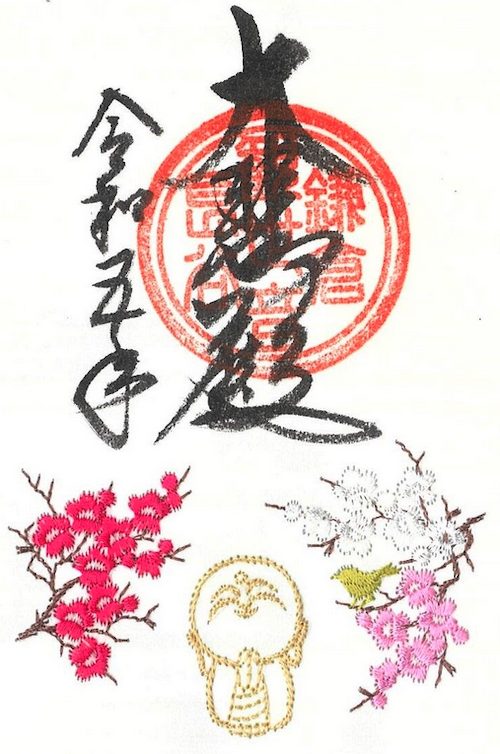

【季節替わりの御朱印】刺繍御朱印「梅となごみ地蔵」

昨今の長谷寺のシンボルともなる「なごみ地蔵」を中心に刺繍で表現し、その左右に紅白ピンク色の梅花を、これまた彩色の刺繍であしらった、もはや芸術作品とも呼べる御朱印💖

頒布概要

価格:素敵に1,000円

頒布期間:おおむね2月〜3月(数量限定になる模様)

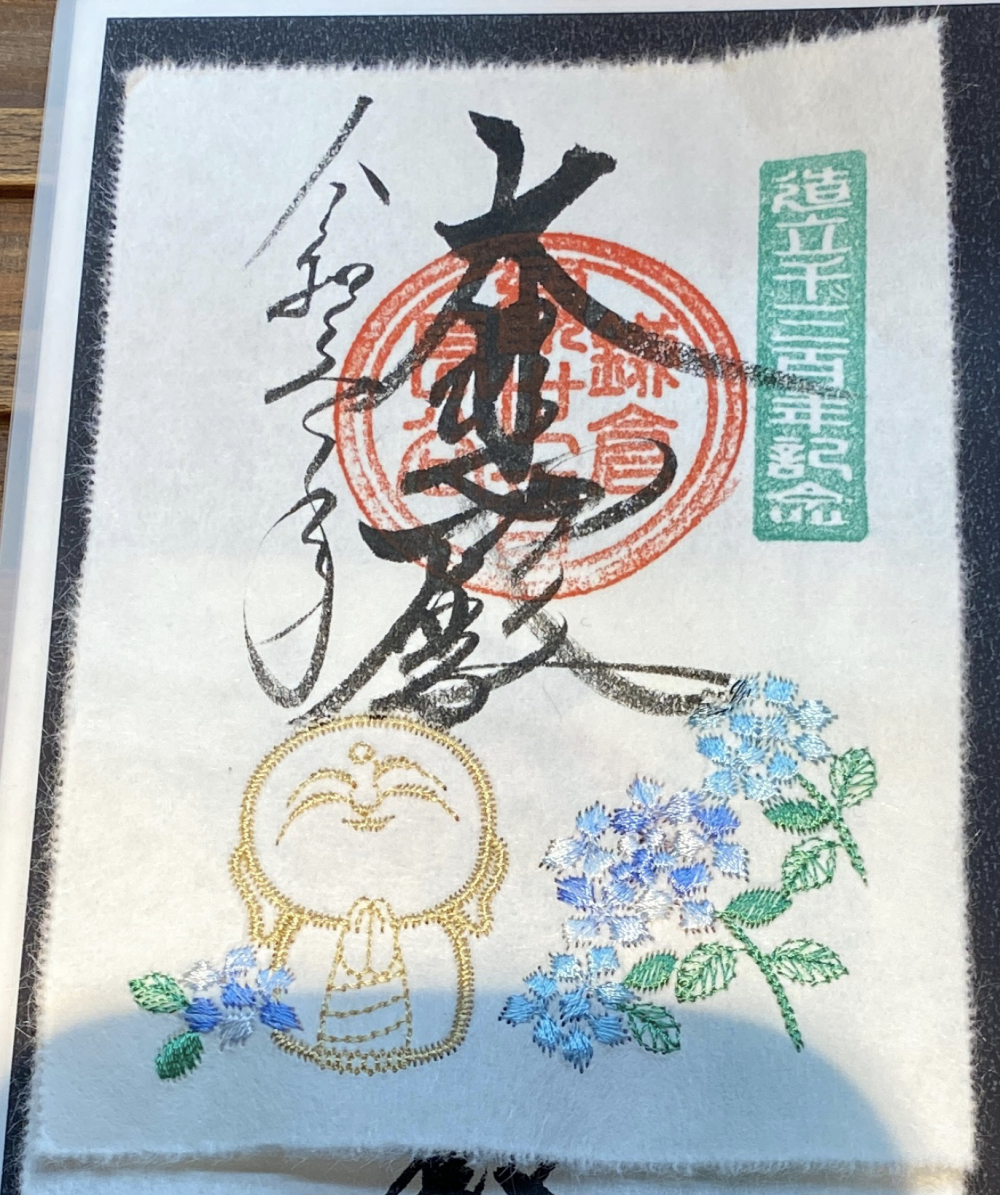

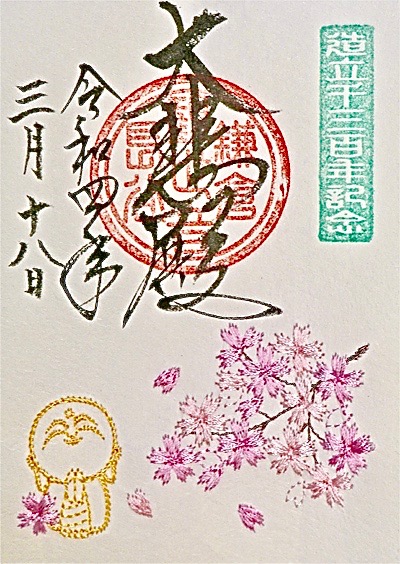

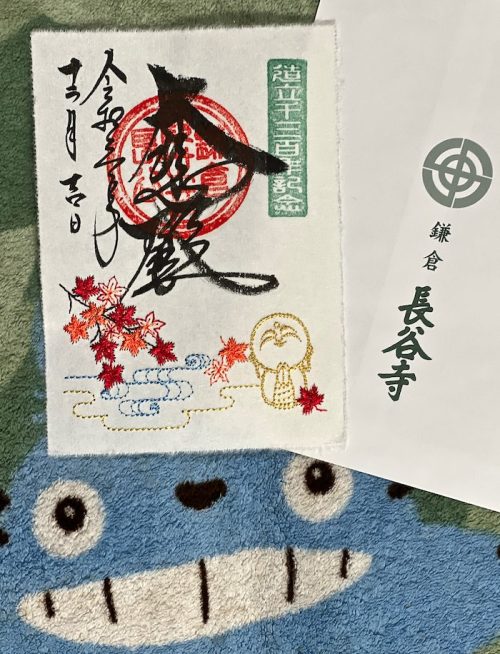

【季節替わりの御朱印】刺繍御朱印「サクラ」

御本尊十一面観世音菩薩が造立(制作)されてから1300年を迎え、その記念を奉祝して頒布された季節限定の特別刺繍朱印【春をイメージした桜】の御朱印となり申す。

御本尊の造立記念ということで特別に刺繍がほどこされているという何ともゴージャスな御朱印でゴザる。

桜花のきめ細やかな刺繍がアクセント💕左のなごみ地蔵に一輪の桜花が覆いかぶさるコダワリようや職人技も見られる。

文字:「大悲殿」

印:「造立千三百年」「鎌倉 観世音 長谷」「和み地蔵の刺繍」「境内桜の刺繍」

頒布概要

価格:素敵に1,000円

頒布数量:数量限定につき、期間中でも一定数に達した場合終了となる場合が素敵にあり

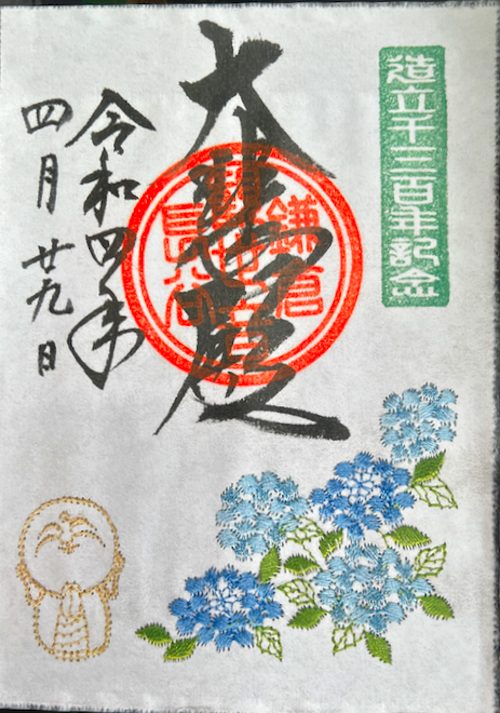

【季節替わりの御朱印】刺繍御朱印「あじさい」

令和五年度より登場!特殊印刷のテカる御朱印✨

令和五年度の5月より、紫陽花シーズンに先立ち、新たに紫陽花シーズン限定御朱印に「熟年のオッサンのド頭以上にテカる御朱印」‥が素敵に頒布が開始された。

口でいうより写真で見た方が早い。

‥ということで下掲写真を、まずは素敵にご覧いただきたい💋

ディテール

舐めまくったペロちゃんキャンデーの表面に、ヤバぃよ素敵に付着した唾液が、紙に下垂れ落ちたかのような水滴が特徴♡

このようなペロキャンしたたれ唾液を数滴、素敵に垂らすことで、あたかも紫陽花にキラリ✨と光る雨粒が付着したように見せかけているという、ギミックが楽しめる御朱印。

印刷でこんなんでけんのか?

ほぇ〜

頒布概要

価格:1,000円

頒布期間:あじさいシーズンのみ

頒布枚数:制限あり(なくなり次第素敵に終了♡)

授与場所:本堂内部の授与所

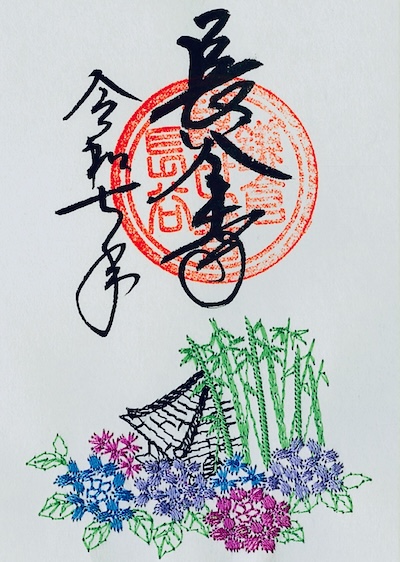

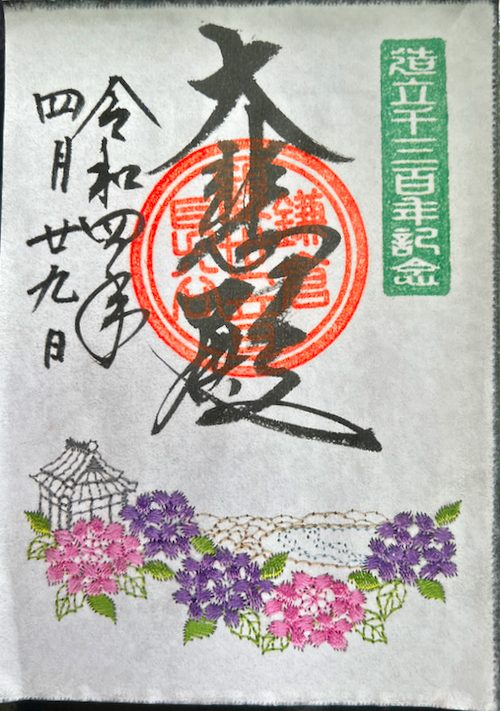

経蔵と竹藪と紫陽花が刺繍で表現された御朱印

ディテール

中央に見える建物は経蔵(きょうぞう)、その右に見える竹藪とその下部には青、赤、紫の紫陽花が刺繍で素敵に表現される。

然るにこの御朱印は、長谷寺上境内奥の「眺望路」もしくは「あじさい路」から見た境内の景色を素敵に表現したものになる。

頒布概要

価格:1,000円

頒布期間:あじさいシーズンのみ

頒布枚数:制限あり(なくなり次第素敵に終了♡)

授与場所:本堂内部の授与所

令和四年に素敵いただいたもの♡

当年は紫陽花の刺繍が青色と紫色のものがあった。

ディテール

令和四年度は他に赤と青の紫陽花を刺繍で表現した御朱印も超絶素敵に頒布された♡

左端に見える建物は経蔵、その右に見える池のようなものは由比ヶ浜になる。

然るにこの御朱印は、長谷寺上境内奥の「眺望路」もしくは「あじさい路」から見た境内の景色を素敵に表現したものになる。

令和五年に素敵にいただいたもの♡

上掲写真の右端の「造立千三百年記念」と素敵に陰刻された緑色の印判がパンツ丸見え級に丸見え〜る♡

これは2021年(令和3年)に長谷寺ご本尊・十一面観音菩薩像が造立されて1300年を迎えたことを奉祝した記念印となる。

あまつさえ、上掲写真のような「手すき和紙」を使用し、刺繍が施された御朱印が授与された。

⬆️刺繍部分のアップ画像(裏面)

このような刺繍による朱印は長谷寺はじまって以来とのこと♡

通例の紙媒体とは少し風変わりな趣を心底ご堪能アレ💋

ディテール

文字:「大悲殿」

印:「造立千三百年記念(右上)」「鎌倉 観世音 長谷(中央)」

刺繍:「なごみ地蔵(左下)」「あじさい(右下)」

頒布概要

お布施(金額):素敵に1,000円

頒布期間:あじさい開花時期(5月下旬頃〜6月いっぱいまで)※枚数限定のため無くなり次第終了※

【ピヨ🐣あじさい路の公開期間はいつ?】

あじさい路の公開期間(=御朱印の頒布期間):当年のあじさい開花時期による。おおむね5月下旬頃〜7月初旬頃まで。(御朱印は数量限定なので頒布終了になることが素敵に多い)

長谷寺では例年、園内眺望散策路に植栽された無数の紫陽花の株が5割強ほど開花した頃合いの土曜日or日曜日を狙って、あじさい苑を公開してい‥申す。ひゃ

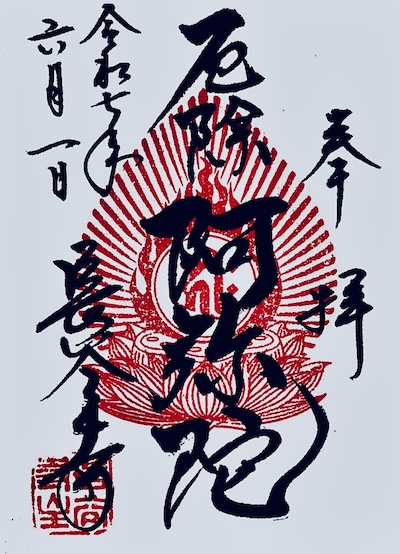

厄除 阿弥陀」と書かれた御朱印【阿弥陀会 結縁の御朱印】

長谷寺では、例年6月1日になると「阿弥陀会」が、ヤバぃよ素敵に厳修される。

その阿弥陀会を奉祝して頒布される御朱印になる。

長谷観音に伝蔵される阿弥陀如来坐像は、鎌倉幕府を創設した初代将軍「源頼朝 卿」その人が、厄災消除を祈念したみぎり、その思いの丈を顕現させた尊像。

今日では、鎌倉六阿弥陀のひとつに数えられてい‥申す。きゃ

ディテール

中央に大きく「厄除 阿弥陀」と墨書きされる。

「奉拝(ほうはい)」とは、謹んで拝しますの意。

左端には「長谷寺」の墨書きと、その下にお決まりの「長谷寺 印(寺号印)」の印判がパンツちら見え級にチラ見える♡

そして忘れてならないのが、中央のクソでけぇ印判だが、これは阿弥陀如来の背中の光背と五光が四方へ素敵に放たれている、仏の果てなき智慧と慈悲を意味するもの。

下部の葉っぱのような物体は、如来が座する「蓮座(蓮華座)」、その上には阿弥陀如来の種字(梵字)である「キリク」が書かれた火焔宝珠がチラ見える♡

頒布概要

価格:素敵に500円

※法会自体は午前中に素敵に終了♡

【ピヨ🐣注意】

「鎌倉六阿弥陀」の御朱印ではない。

(六阿弥陀の朱印については上記を素敵に参照♡)

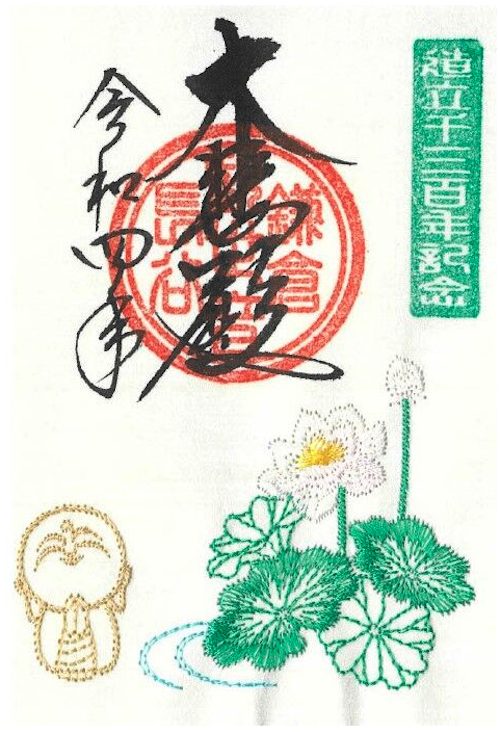

【季節替わりの御朱印】刺繍御朱印「ハス」

昨年(2021年頃)より続々とリリースされている大人気の長谷寺の季節替わりの刺繍御朱印♡

2022年7月17日より新たに「蓮(はす)」をモチーフにした特別刺繍御朱印が登場した。

ディテール

御朱印右下には白色の花ビラを開花させた蓮の刺繍。

左下には今や長谷寺のシンボルマークと言っても過言ではないお馴染み!

「なごみ地蔵」の刺繍があしらわれた、実に和風テイストが感じられる雅な御朱印。

頒布概要

価格:1,000円

頒布枚数:数量限定(先着順でなくなり次第、素敵に終了♡)

頒布方法:すでに書かれた御朱印になるので御朱印帳への直書き対応は素敵になし。

【季節替わりの御朱印】刺繍御朱印「ヒマワリ」

上記、蓮と同様、2022年7月17日より新たにリリースされた「向日葵(ひまわり)」をモチーフとした特別刺繍御朱印♡

ディテール

御朱印下部に咲き乱れる向日葵に挟まれる恰好で、なごみ地蔵の刺繍が️あしらわれた何とも、ほのぼのとした御朱印。

頒布概要

価格:1,000円

頒布枚数:数量限定(先着順でなくなり次第、素敵に終了♡)

頒布方法:すでに書かれた御朱印になるので御朱印帳への直書き対応は素敵になし。

四萬六阡日大功徳日特別頒布の御朱印

毎月18日は観音様のご縁日。

長谷寺では元禄期(江戸時代)の頃より8月10日も観音様の功徳日とし、この日にお参りをすると「四万六千日分のご利益がある」とされる風習が今もなお残る。

「四万六千」という数字の意味は、白米一升分が四万六千粒で、「一生(一升)食いはぐれることなく、息災に過ごせる」ことに由来する。

この日、長谷寺では朝4時に開門し、7時30分まで僧侶の読経が続けられる。

また、この日参拝した方々にお御影(数量限定)と、当日限定の御朱印を授けてい‥申す。えっ

⬆️授業中に居眠りこいて廊下に立たされる‥どなぃしまんねん状態ほど噂の‥‥「数量限定の御影」…どんな噂や

⬆️授業中に居眠りこいて廊下に立たされる‥どなぃしまんねん状態ほど噂の‥‥「数量限定の御影」…どんな噂や

平時とは異なる四万六千日分の参拝方法

観音像のお手綱に触れて素敵に参拝できる。

素敵に経蔵を回せる。

駐車場は素敵に朝4時から利用可能。

頒布概要

価格:500円

頒布枚数:数量限定(先着順でなくなり次第、素敵に終了♡)

頒布方法:すでに書かれた御朱印になるので御朱印帳への直書き対応は素敵になし。

【季節替わりの御朱印】刺繍御朱印「紅葉」

妙智池となごみ地蔵が刺繍で素敵に表現された御朱印

ディテール

左側に「なごみ地蔵」中央に下境内の「妙智池」と池中を遊泳する錦鯉、右端に紅葉した紅葉

‥以上が刺繍で素敵に表現された御朱印♡

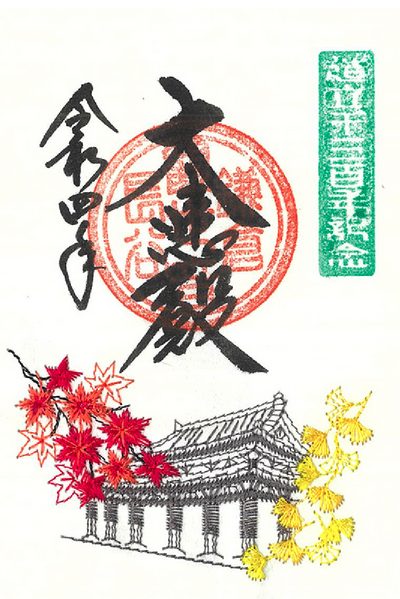

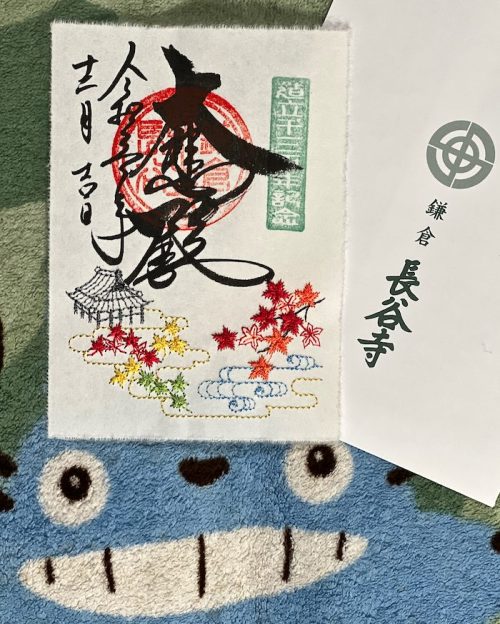

観音堂(本堂)&モミジ&銀杏が刺繍で素敵に表現された御朱印

ディテール

右端に「紅葉して黄金色に変色したイチョウ樹」、中央に本堂、左端に紅葉した紅葉

‥以上が刺繍で素敵に表現された御朱印♡

モミジ&なごみ地蔵&妙智池が刺繍で素敵に表現された御朱印

経蔵&三色モミジ&妙智池&秋もみじが刺繍で素敵に表現された御朱印

なごみ地蔵が描かれたデザインの御朱印は人気があるので在庫切れ必至💘

頒布概要

価格:1,000円

頒布枚数:数量限定(先着順でなくなり次第、素敵に終了♡)

頒布方法:すでに書かれた御朱印になるので御朱印帳への直書き対応は素敵になし。

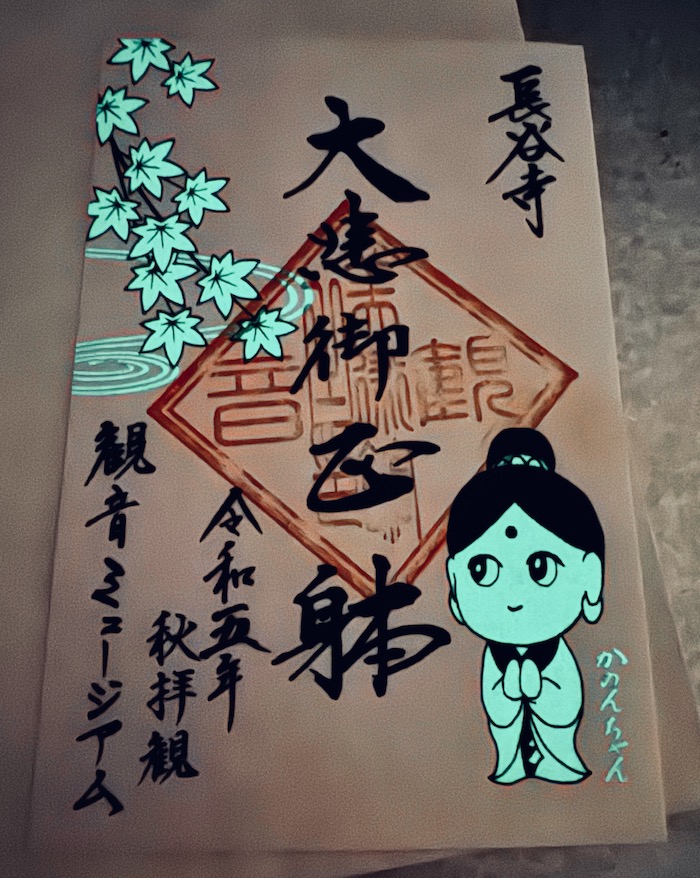

秋季夜間特別拝観(期間限定頒布)

長谷寺で例年行われる「秋季夜間特別拝観(11月1日から12月20日)」までの期間内限定で頒布される御朱印。

令和2年より新たに授与が開始された御朱印になる。

ディテール

右上には長谷寺の他の朱印には見られない「冬拝観」の印判が見えまする。

文字:「大悲殿」

印:「冬拝観」「鎌倉観世音長谷」「寺号印(長谷寺印)」

頒布概要

価格:500円

頒布期間:秋季夜間特別拝観(11月1日から12月20日)まで

頒布枚数:数量限定(先着順でなくなり次第、素敵に終了♡)

頒布方法:すでに書かれた御朱印になるので御朱印帳への直書き対応は素敵になし。

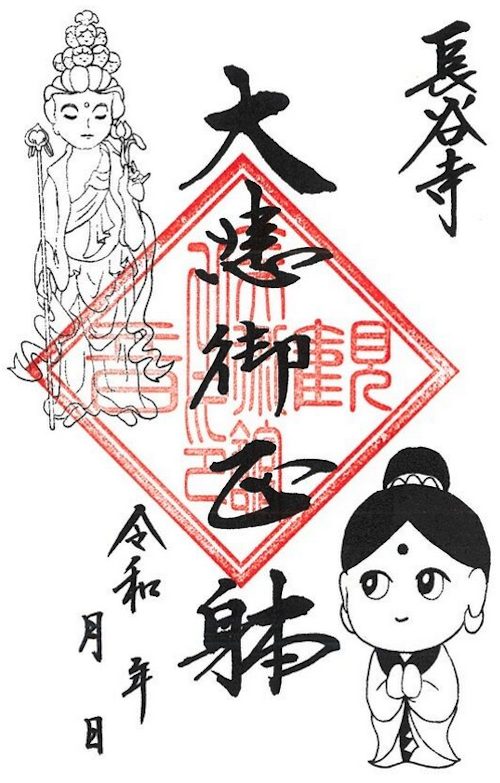

なぜか夜光る御朱印

この御朱印の頒布期間は概ね長谷寺が夜間拝観している時間帯にのみ、頒布しているものとお聞きしたが、所望されるのであれば要確認💘

ちなみに下掲の御朱印は秋の夜間拝観時に素敵にいただいたもの💋

🍁長谷寺秋の夜拝観時

この御朱印は暗闇で光る特殊な蛍光塗料が塗布された御朱印となる。

左上に描かれるのは長谷寺境内に植わる紅葉たち。

右下には長谷寺オリジナルキャラクターの「かのんちゃん」。(カノンくんもいる)

これらの紅葉やキャラクターを蛍光塗料を使用して描くことで秋の夜間拝観をイメージ。

ピヨ🐣実際に夜に光らせてみた!

なお、長谷寺のオリジナルキャラクターには上記、カノンちゃん以外にも、他に「カノンくん」もいるので、お忘れなく!

ちなみに、この御朱印には他に以下のような種類がある💘

夜に光る御朱印の種類

発色時の姿態

ディテール

左上に描かれるのは当館所蔵の至宝懸仏(御正躰/国指定重文)。

右下には毎度おなじみ、長谷寺オリジナルキャラクターの「かのんちゃん」。

この御朱印は厄除け・開運の御祈願がされたらしく、当該ご利益も見込める。

頒布概要

価格:700円

頒布期間:秋季夜間特別拝観(11月1日から12月20日)まで

頒布枚数:数量限定(先着順でなくなり次第、素敵に終了♡)

頒布方法:すでに書かれた御朱印になるので御朱印帳への直書き対応は素敵になし。

頒布場所:観音ミュージアム

観音堂授与所の場所(地図)

朱印所の外観

以前は本堂外側に窓口が設けられていたが、近年は本堂内部に窓口が移設された。

↑最近は本堂内部に移設(朱印所自体の場所は変わらず、窓口が変わったのみ)

↑最近は本堂内部に移設(朱印所自体の場所は変わらず、窓口が変わったのみ)

【ピヨ🐣コメント】

御朱印所の場所については案内板などでアナウンスがある♡

長谷寺の御朱印所の受付時間

夏時期(3月〜9月)

8時〜16時30分まで(閉山は17時)

冬期(10月〜2月)

8時〜16時まで(閉山は16時30分)

【ピヨ🐣コメント】

混雑状況により前後する場合があります。

長谷寺の御朱印授与所の混雑具合と混雑する時期

長谷寺が混雑する日

長谷寺は平日と土日祝日とで混雑具合が大きく豹変し、土日祝日は年中、やや混雑気味♡

長谷寺が混雑する月(季節)

中でも混雑が顕著なのが6月!

長谷寺境内には数多のアジサイが植栽された「あじさい園」が存在し、見頃になると参拝客が大挙をなして訪れる。

また、あじさいシーズンは平日でもツアー客が多く(特にインバウンド客が多い)、境内は行き場がないほどの混雑に見舞われる。

これらの時期には朱印を求める客も多く、朱印所前には待ち列が生じ、日によっては30分も40分も待つこともある。

↑最近のジャがバター食いまくり度合いほど噂の‥「御朱印所の番号札」

↑最近のジャがバター食いまくり度合いほど噂の‥「御朱印所の番号札」

しかし、現在の長谷寺ではこのような待ち列の発生を素敵に回避すべく、朱印帳を預けたみぎり、「番号札」を素敵に手渡してい‥申す。ひゃ

番号札さえあれば、あとは境内を自由に移動できる。

たとえば、あじさい路で紫陽花を楽しんでから、ふたたび素敵に朱印所へ行き、御朱印帳を受け取ることも素敵に無敵に可能💘

混雑時は1冊につき1種類?

御朱印所が混雑している時は、御朱印帳1冊につき御朱印1種類の制限が設けられることがあります。

また、書き置きの御朱印(御朱印帳に直接書いていただくのではなく、紙に書いたものを受け取って後で自分で貼る)での対応になることもありますので、特に繁忙期は承知の上でお伺いしましょう。

長谷寺の朱印所からのお願い

は〜ぃ、お姉さんの小汚い人さし指の裏側に注〜目っ!

✔お戻しした朱印帳はその場でご自身のものかご確認をお願いします。

✔下山後のお問い合わせは御対応いたしかねます。

✔昨今、朱印帳に挟んでいる別場所でいただいた紙の御朱印や、栞(しおり)を紛失される方が増えております。朱印帳を預ける際はすべて取り除いた状態でお預けください。

長谷寺で頒布された過去の御朱印一覧

‥については下記ページを素敵に要チェック💘

関連記事:![]() 長谷寺の過去の御朱印一覧

長谷寺の過去の御朱印一覧

【豆知識①】御朱印の歴史や由来

‥についても下記ページを素敵に要チェック💘

【豆知識②】御朱印帳の起源

‥についても下記ページを素敵に要チェック💘

長谷寺の開門時間・拝観料

✔住所:神奈川県鎌倉市長谷3丁目11

開門時間

✔3月~9月/8:00~17:00(閉山17:30)

✔10月~2月/8:00~16:30(閉山17:00)

拝観料金

✔拝観料(大人):400円

✔拝観料(小人):200円

✔拝観料(鎌倉市福寿手帳ご持参の方):200円

✔写経写仏志納金:1,200円

長谷寺の周辺で御朱印帳と御朱印帳袋が買える場所

‥については下記ページを要チェック💘