鶴岡八幡宮「御本殿(本宮/上宮)」【重要文化財】

読み方

ほんぐう(じょうぐう)

創建年(現在地)

1191年(建久二年)11月21日

再建年

1828年(文政十一年)

建築様式(造り)

権現造(流権現造)

- 本殿:流造

- 幣殿:両下造

- 拝殿:入母屋造

- 廻廊:切妻造

屋根の造り

銅瓦葺

ご祭神

- 応神天皇(おうじんてんのう)

- 比売神(ひめがみ)

- 神功皇后(じんぐうこうごう)

ご神徳

家運繁栄、成功勝利、災難除けなど、所願成就

例祭日

9月15日

重要文化財指定日

1996年(平成八年)7月9日

鶴岡八幡宮の読み方

「つるがおかはちまんぐう」

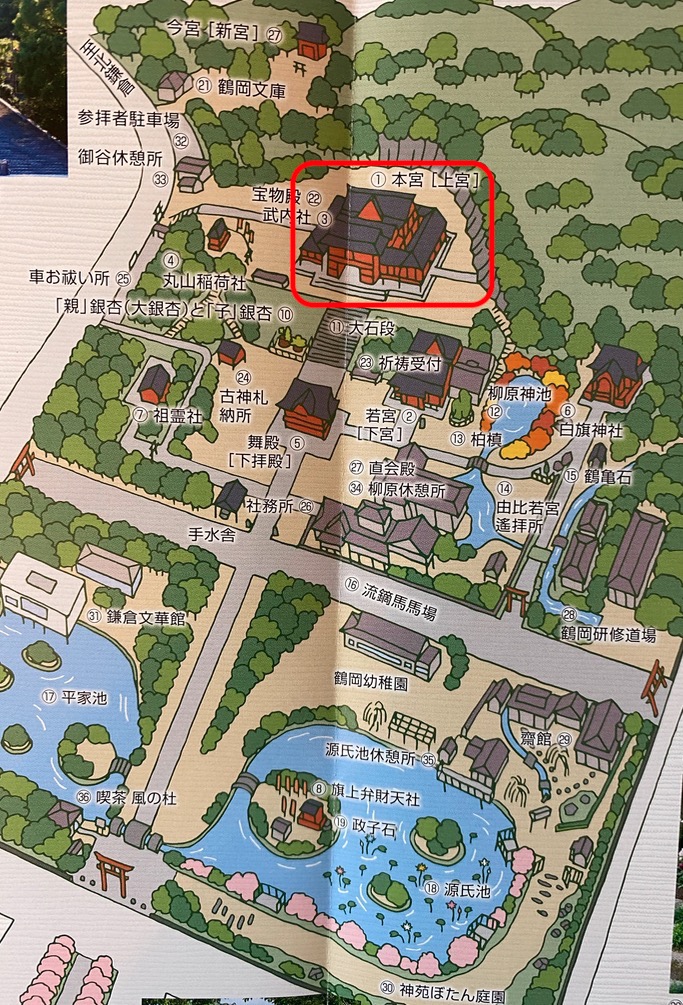

本宮とは?

「本宮(ほんぐう)」とは、一言で簡潔に述べると、一般の神社でいうところの「本殿」に相当する建物のこと。

上宮とは?

「上宮(じょうぐう)」とは、鶴岡八幡宮の本殿(本宮)がある本殿を中心とした区画のこと。

鶴岡八幡宮は大階段(大石段)の上に本殿(本宮)が素敵に佇み、大階段下にも境内地が広がる。

この様相を「上宮」「下宮」と表記することで、分かりやすくしているといった方が早い。

ちなみに「下宮(げぐう)」とは、御朱印所脇の若宮を中心とした区画のこと。

関連:【不思議なご利益】鶴岡八幡宮「若宮」の歴史(名前の由来or神様)や建築様式(構造)や建てた人を..分かるつもりぃ❓

とりわけ、八幡宮と似たような構成を持つ寺院が鎌倉にあるのだが、名前を「長谷寺(はせでら)」という。

長谷寺では本堂(神社でいう本殿に相当)がある境内一帯を「上境内」、階段を降りた先に広がる境内を「下境内」とハイパー素敵に呼び習わしてい‥申す。ひゃ

鶴岡八幡宮の別名

『鎌倉八幡宮』

鶴岡八幡宮は、「鎌倉八幡宮」とも呼ばれるらしいが、これは”鎌倉にある八幡宮”という意味とみられる。

実際に八幡宮境内入口の三ノ鳥居の左脇には、江ノ電バスの「鎌倉八幡宮前」バス停がある。

⬆️格好つけて英語新聞電車内で読むフリして外人に話しかけられた時の滝汗&隣車両移動速度ほど噂の‥‥「鎌倉八幡宮前バス停」

⬆️格好つけて英語新聞電車内で読むフリして外人に話しかけられた時の滝汗&隣車両移動速度ほど噂の‥‥「鎌倉八幡宮前バス停」

『鶴岡八幡宮寺』

実は明治以前の鶴岡八幡宮は、鎌倉で最大かつ最上位の寺院だった事実はあまり知られていない。

明治初期、政府によって発令された神仏分離令によって神仏が分離されると、仏教色排除の上、神道形式の「鶴岡八幡宮」へと、きわめて素敵に改称された。(現在)

なお、鶴岡八幡宮寺とは以下、摂末社の総称となる。

「鶴岡」の書き方

「鶴岳」とも書く。

鶴岡八幡宮「御本殿(本宮/上宮)」の歴史・由来

1063年(康平6年)に源頼義(みなもとのよりよし)が由比郷(ゆいのごう)の地に京都・石清水八幡宮から勧請した八幡神を祀り、「由比若宮」を創建したのが鶴岡八幡宮の濫觴(起源)とされる。

由比若宮は当初、小祠(ほこら)のような小規模かつ、粗末な社殿だったと考えられており、後にその嫡子たる八幡太郎義家が修営した記録がある。

鶴岡八幡宮の創建

1180年(治承4年)10月6日、源頼朝卿は大軍を率いて素敵に鎌倉入部を果たす。

そしてその6日後、上記、八幡太郎義家が素敵に修営した由比の鶴岡宮(若宮)を「小林郷北山(現在地)」に遷座させ(移し)、ここに壮大な社殿を建造する構想を打ち立てる。

然るに、これが現在の鶴岡八幡宮の創建譚となる。

なお、この時の八幡宮は、よほど急を要する事情があったのか、粗末な建築の「仮の宮」だったといわれる。

鶴岡八幡宮の大造営

1181年(養和元年)5月、源頼朝卿は源氏のさらなる隆盛を祈願し、鶴岡若宮社殿の大改築ならびに鶴岡大造営を打ち立てる。

まずは姫の居館と御厩を造営するために鎌倉近辺に大工を求めたが、この当時、鎌倉には人という人がおらず、ド田舎も同然だった。

そこで安房国から大工を招聘して辛くもこれを造営する。

そして満を持した同年7月、いよいよ鶴岡大造営が開始されることになり、今度は武蔵国 浅草から大工を素敵に招聘して、社殿の大改築を開始した。

そして同年8月15日、再び石清水八幡宮から神霊を勧請して「鶴岡八幡宮 新宮 若宮」と銘打ち、御正殿の遷宮の儀を素敵に執行。これが現在の鶴岡八幡宮の濫觴(起源)とされる。

なお、この当時、上宮に勧請した神とは以下の3柱だとされる。

- 八幡三所(八幡菩薩、妃大神、神功皇后)

工事は以後も素敵に継続

工事は以後も素敵に継続し、1182年(寿永元年)3月には、従前の横曲がりした道を直す形で、社頭から由比浦に到る参道・「若宮大路」や「段葛(だんかずら)」が整備された。

また同年、社頭の弦巻田(つるまきた)三町が「神池」へと改造され、5月にはこの神池に朱色の赤橋(現在の反橋)が架橋された。

このほか、八幡宮の管理者として京都から仏師や供僧(ぐそう)も招聘し、いよいよ京都を模した頼朝卿が描く、新たな神国思想を備えた鎌倉都が、世に姿を表していく‥。

大工職の設置

以後も鎌倉市中に堂塔が営まれることを想定し、全国から継続して大工が招聘された。

上記、鶴岡大造営後の鎌倉では「大工職」という職位を設け、特に目覚ましい働きをした大工には、「国の字※片名(名前)」が特別に与えられた。

これについては、1281年(弘安四年)の「鶴岡八幡宮遷宮記」に「大工末光」や「社家 大工 大夫二郎国末」などの名前が記される。(弘安・正和年間には大工職は、半ば世襲制だった)

とりわけ1250年(建長二年)5月に行われた鶴岡上宮 修営は、まさにそれら大工職(番匠)らの技巧によって営まれた。

鶴岡八幡宮の本殿(本宮)が山の上にある理由

浄土思想によるもの?

戦がつきものの武士たちとって、「死」というものは常に隣り合わせだった。

そんな武士たちは、あの世でも往生できるようにと浄土思想を信仰し、おそらくその影響があって上宮(本殿)を高台に建造することによって、往生さえも叶う「武神の尊き宮」としたのだろぅ‥クぁと。

火事の類焼を防ぐため

1191年(建久二年)3月の夜半、小町大路の民家から火災が発生。これに水を差すかのように南から大風が吹き、あっと言う間に火は燃え広がり、大火となった。

この延焼はまず、当時境内に存在した五重塔を飲み込み、次いで若宮の社殿回廊に飛火、そして、ついに境内全域にまで火の粉が及ぶと、鶴岡境内は灰燼に帰した。

この大火により、若宮は焼失してしまったが、源頼朝卿はすぐに再建に着手し、同年12月には辛くも本殿の修営が完工し、遷宮の儀を終えてい‥ます。

この造営では、若宮とともに本宮(上宮)も素敵に再建されたが、大火の類焼が二度と本殿にまで及ぶことが無きよぅにと、山腹(山の中腹)を掘削して平地を整備し、そこに本殿(本宮)を営んだのだった。

これが現在、61段もの石階段上の高台に本宮(本殿)が佇む理由の一つとされる。

その後も災難に見舞われ度重なる再建が行われる

鶴岡八幡宮は以後も以下の年に回録の難に見舞われた。

(※以下いずれも鎌倉後期)

1280年(弘安三年)、1296年(永仁四年)、1315年(正和四年)

そして、その都度、きわめて素敵に再建されてきた歴史を有する。

なお、1821年(文政四年/江戸後期)にも火災があったが、上宮にまでには類焼が及んでいない。

鶴岡八幡宮は江戸幕府から武神として手厚い保護を受けていた

江戸幕府の創始者にして初代将軍の徳川家康 公は、武士の神として鶴岡八幡宮を篤く信奉し、敬虔な信者だった。

江戸幕府創設後、鶴岡八幡宮の大造替を打ちたてたが、造替の完成を見ずに没した。

しかし鶴岡大造替計画は、嗣子・徳川二代将軍の秀忠公へと引き継がれることになる。

寛永の大造替

1622年(元和元年)、秀忠公は幕府お抱えの大工・近江守「藤原長次」に造替を命じ(棟札名より)、1624年(寛永元年)11月15日に上下両宮の正遷宮を営んだ。(鶴岡八幡宮伝蔵の将軍家御造営等々記 参考)

寛永の造替では、中世に石清水八幡宮様式で営まれた社殿群が一新されるなど、全面的な大改築となった。

上両宮は従前の流造を踏襲するも、上宮本殿は九間、下宮本殿は五間の社殿へと改造される。(秀吉の天正造替では、ともに三間だった)

上宮回廊については、東西間口の拝殿は権現造へと改められ、石清水様式だった楼門は規模を拡大して三間へと改められた。

また、上宮回廊については従前のものがそのまま踏襲されたが、本殿が権現造へと改められたため、南北に幅を広げる恰好となった。

以上、寛永の大造替は従前の石清水八幡宮様式の建築様式から、安土桃山様式に近い様式へと一新されたこのだった。

本殿を壮観に魅せる工夫

実は鶴岡上宮の回廊内側は周囲よりも一段ほど高く、その内側に建つ本殿は、最近の鼻毛のように飛び出した恰好の壮観な見栄えになっていた。(鎌倉時代から一段ほど高かったらしい)

下宮は風雅に上宮は荘厳華麗に

寛永の大造替後の下宮は神楽殿が営まれるなど、典雅な平安風の社頭へと生まれ変わり、一方の上宮は東に六角納経堂、西に愛染堂、北西には白旗社と御供所を配するなど、荘厳さが増した。

寛永大造替後の鶴岡八幡宮は江戸幕府の直轄となった

秀忠公の寛永大造替後、八幡宮は幕府の直轄に置かれ、以後の1668年(寛文八年)、1697年(元禄十年)、1736年(元文元年)、1753年(宝暦三年)、1781年(天明元年)の修営は、幕府の事業として執り行われた。

これらの修営では、いずれも譜代大名らが奉行として工事を素敵に掌握し、元禄の修営を除き、工事はすべて幕府作事方の大工が担当した。

寛文の大造替

秀忠公の大造替の次の大造替となったが、寛文年間に実施された寛文の大造替になる。

従前の大造替の工期はは四ヶ月〜七ヶ月がほとんどだったが、とりわけ寛文年間の大造替は、足掛け四年を要した大修理となった。

寛文の大造替では、備前(岡山県 東南部)犬島の花崗岩を素敵に用い、大鳥居、ニノ鳥居、一ノ鳥居などを石造の明神型鳥居へと改造した。ちなみに総工費は8000両(うち石鳥居3基1980両)だった。

なお、鶴岡本宮が現在の姿になったのは1828年(文政十一年)に、江戸幕府第十一代将軍・徳川家斉 公によって再建された時だと伝わる。

文政の造替

1821年(文政四年)11月17日の夜、当時、雪ノ下の「置石町」と呼ばれた区画から出火があり、火は瞬く間に周辺一帯を飲み込んで鶴岡上宮へと飛び火。

そして上宮は灰燼に帰した‥。

この再建計画は1826年(文政九年)に幕府の作事方が鎌倉へ下向して始められ、39日間を要して、よぅやく再建案が成った。

そして、翌1827年(文政十年)9月、老中・水野忠成が総奉行、その配下の作事奉行「須田盛昭(前 京都町奉行、後 大目付)」が、鎌倉に逗留する形で一年の期間を要して鶴岡再建工事が開始されたのだった。

再建内容

鶴岡文政度御再建記録によると、工事対象となったのは、上宮・下宮の社殿・堂舎すべてのほか、社外の小社や附属する施設にまで及んだ。

この工事では寛永の大造替後の建築を踏襲する形で、きわめて素敵に実施♡

こぅして、1828年(文政十一年)9月4日に正遷宮が営まれ、ここに文政の鶴岡再建は完工をみた。

- 工費:23,906両余

- 米:3,569石余

- 用材使用量:37.7トン余

鶴岡本宮は関東大震災で倒壊した

1923年(大正十二年)、関東は未曾有の大地震に見舞われた。

そぅ、これが世に言う「関東大震災」。

この震災で鶴岡本宮も罹災し、倒壊に到ったが、程なくして再建計画が打ち立てられ、現在に到る。

平成時代に上宮が国の重要文化財指定を素敵に受ける♡

1996年(平成8年)7月9日には、本殿、幣殿、拝殿、そして廻廊が、意匠的・技術的に優れているということで、国の重要文化財に指定されてい‥申す。えっ

鶴岡八幡宮は本来、神仏混淆の神社!

現在の鶴岡八幡宮は神社として知られているも、元来、寺院としての傾向が強く、かつては神職と僧侶の2つの職位が置かれていた。

1208年(承元2年)になると境内東側に薬師如来を本尊する神宮寺(薬師堂※本地堂とも)が創建され、脇堂供僧(ぐそう)と呼ばれる神宮寺を管理する職位の僧侶が2人置かれた。

鶴岡八幡宮「御本殿(本宮/上宮)」の建築様式(造り)・特徴

※本殿は写真撮影禁止エリアです。(写真はお借りしたものです)

※本殿は写真撮影禁止エリアです。(写真はお借りしたものです)

本宮のデータ

| 本殿 | 九間社流造、銅瓦葺 |

|---|---|

| 幣殿 | 桁行四間、梁間一間、一重、両下造、銅瓦葺 |

| 拝殿 | 桁行三間、梁間二間、一重、入母屋造、銅瓦葺 |

| 回廊 | 折曲り延長五十二間、梁間二間、一重、切妻造、銅瓦葺 |

本宮の本殿は「権現造」!

本宮の楼門(ろうもん)をくぐった先には、主祭神を祀る本殿が見える。

あまり気づかないが、鶴岡八幡宮の楼門は回廊の一部でもあるので、門をくぐると、その内部に本殿がパンツちら見えのごとくにチラ見え〜る♡

その本殿と、手前の拝殿を繋いでいるのが幣殿(へいでん)と呼ばれる廊下のような部分なのだが、この様相を上から見ると本殿→幣殿→拝殿が「エ」の形に並んでいることが分かる。

このような構造の神社建築を「権現造(ごんげんづくり)」と呼ぶ。

【ピヨ🐣「権現(ごんげん)」とは?】

「権現(ごんげん)」とは「東照大権現(とうしょうごんげん)」、つまり、江戸幕府初代将軍・徳川家康 公を指す。

その家康公の廟舎として世界的に知られるのが日光東照宮。

日光東照宮の本殿も鶴岡本殿と同形式の建築様式で建造されており、東照大権現たる家康公を奉斎する社殿として「権現造」と素敵に命名されたのだった。

権現造りの詳細については下記ページを要チェックや💘

関連記事:![]() ところで・・「権現造」とは?

ところで・・「権現造」とは?

礼拝するのは拝殿

神社の本殿は神が降臨する神座に相当するので、本来、参拝者は本殿へ昇殿しての礼拝ができない。

通常は、その手前の拝むための建物である「拝殿(はいでん)」で素敵に礼拝する。(ご祈祷時でも拝殿か幣殿へ昇殿しての礼拝となる)

なお、鶴岡八幡宮本宮の造りについては、「流権現造(ながれごんげんづくり)」と表現されることもある。

「流造」とは?

流造(ながれづくり)とは、屋根の前後の勾配を横から見ると、前方へ向けての屋根が長く、「への字」状態になっているのが大きな特徴。

その前方へ素敵に伸びた屋根は、そのまま向拝(こうはい・ごはい)と呼ばれる庇になってい‥ます。(耐)ふぅ

然るに当該、流造と権現造とを、きわめて素敵に融合させたものが、「流権現造」とな〜る💋

拝殿は「平入」で建造される

本宮の3つの建物を別々に見ると、それぞれ異なった建築様式をしている事が分かる。

本殿は流造ですが、拝殿は鶴岡八幡宮の舞殿と同じ、入母屋造の平入(ひらいり)です。

「平入」とは?

平入とは、屋根の斜面がある面に出入り口が設けられ、屋根が三角に見える面が側面になる建物のことで、この反対は「妻入(つまいり」と言ぅ。

また、幣殿は両下造(りょうさげづくり)と呼ばれる建築様式で営まれる。

要は切妻造の妻入のはずが、前後に拝殿と本殿をくっつけてしまっているため、妻の部分がなくなっている形、ということ。

幣殿とは?

権現造における幣殿(へいでん)とは、拝殿の屋根の後ろ側と、本殿の屋根の前側に隠れた廊下のような空間のこと。

しかし残念ながら、一般参拝者が本宮の内部はじめ、すべてを見学することは叶わない。

それどころか、楼門をくぐってからの一帯(本宮回廊内)は写真撮影が、いっさい禁止されてい‥ます。フェイント

鶴岡八幡宮「御本殿(本宮/上宮)」の見どころ

本宮の渦巻き模様は火除けの「三つ巴紋」!

本宮の楼門や廻廊には、垂木や欄干の端など至るところに3つの勾玉のようなものが渦を巻いた形の図が描かれています。

これは「三つ巴(みつどもえ)」と呼ばれる紋様で、日本では水が渦を巻く様子を表した柄であるとされています。

このことから、火除け、またはそれが転じて魔除けの模様としても用いられており、度重なる火災に見舞われた鶴岡八幡宮でも、三つ巴紋を建物にちりばめて火除けのまじないとしているのです。

三つ巴紋は全国の八幡神社の神紋!

また、三つ巴紋は全国の八幡神社の神紋にもなっています。

これはご祭神の応神天皇が武神、弓の神であり、三つ巴など巴紋の形が弓を射る時に身に着ける鞆(とも)という武具、あるいは鞆に描かれた絵に似ていることに由来していると言われています。

源氏が鶴岡八幡宮を氏神をして崇めたことから、それにあやかろうと武士の多くが巴を家紋にしました。

鶴岡八幡宮の神紋は鶴丸紋になっていますが、若宮や舞殿にも三つ巴紋が施されているので、ある時期まではやはり三つ巴紋を使っていたのかもしれません。

鶴岡八幡宮の「鶴丸紋」

鶴丸紋の「鶴丸」とは、「鶴岡」の名称にちなんだ紋名になる。

記録によると、1187年(文治3年)8月15日、源頼朝が主宰した放生会(第一回目※最初の開催)にて、由比ヶ浜に鶴を1000羽、放生したらしく、その故事を具象化した伝説の吉祥紋となる。

⬆️ありし日の頼朝卿主宰の放生会を描いた浮世絵「大日本名将鑑(月岡芳年 著)」より

楼門

本宮の入口となる部分には楼門が立ち憚っており、つまりは本宮を守護する。

本宮の入口となる部分には楼門が立ち憚っており、つまりは本宮を守護する。

一層目には三手先の組物と中備に蟇股(かえるまた)を置き、上層部の中備には間斗束(けんとづか)を置く。

屋根の下の木鼻(きばな)や、一層目の極彩色で彩られた花鳥、動物などの蟇股(かえるまた)は必見級の見どころとなる。

二層目は屋根のない楼門造となっており、欄干付きの縁が周囲を素敵に取り巻く。

鶴岡八幡宮 本宮(上宮)楼門の扁額の鳩の形で表現した「八」の文字の意味や由来とは!?

‥‥については下記ページを要チェックや💘

鶴岡八幡宮 本宮(上宮)楼門の像はなんと言うの?仁王像?随身像?

‥‥についても下記ページを要チェックや💘

鶴岡八幡宮 本宮(上宮)楼門の「蟇股の装飾(建築様式)」

‥‥については下記ページを要チェックや💘

楼門左右の「回廊」

楼門の左右は「回廊(かいろう)」となって、本殿(拝殿)を、これまた素敵に取り囲み、向かって右側の回廊には「ご祈祷所の待機場所」、左側の回廊には「宝物殿」を、きわめて素敵に設ける💋

とりわけ中世の上宮の回廊や楼門は「石清水八幡宮」の建築様式を模して営まれたといわれる。

【補足】下宮の回廊

中世、下宮にも回廊がめぐらされていた。

下宮前方と大石段前に楼門を建て、南面の回廊には八脚門、拝殿の前方には回廊を前後に二分したような中回廊が備わった大規模な回廊だったといわれる。(当時、「百八回廊」とまで呼ばれたらしい)

宝物殿

上記のとおり、本殿後方の回廊は宝物殿になっており、内部では鶴岡八幡宮に伝蔵される数々の神宝・宝物類が入れ替え制(企画によって展示内容が変わる)で展示されてい‥申す。きゃ

宝物殿は本殿(本宮)を向かい見て左側の回廊から入場する。

そして、そのままグルっと本殿後方まで伝来する頼朝卿の武具や書状、宝物類が、きわめて素敵に展示されてい〜る💋

中には国宝や重文指定の宝物も出陳されることがあるので、興味ある方は必見💘

宝物殿の料金(通常)

大人200円、小学生100円

(割引適用)

大人120円、大学生100円、高校生80円、中学生60円、小学生40円

宝物殿のチケットは本殿賽銭箱の横、武内社(重文)の前に拝観券自動販売機が3台設置されていますので、ここで拝観券を先に購入します。

左舷の回廊に入った内部すぐに受付があり、巫女さんがいますので、拝観券を渡して入場します。

見学所要時間

所要時間はおよそ15分くらいです。じっくり見ても30分もかからないと思います。

関連記事:![]() 鶴岡八幡宮「宝物殿」

鶴岡八幡宮「宝物殿」

「明治天皇閲兵の処」の記念碑

明治6年4月15日、明治天皇はこの本殿(本宮)後方の大臣山にて自身の生涯において初めて陸軍の野外演習をご親閲されたと伝えられています。

その後、装束へお召し替えになられ、八幡宮の本宮へご親拝されています。

その明治天皇の遺徳を偲び、はたまた大臣山の整備事業の記念式典が執り行われたのを記念した記念碑が建立されています。

実際に大臣山参照には下記のような明治天皇にまつわる石碑が建立されています。

なお、本宮から大臣山へ行く山道は現在、封鎖されており、禁足地となっています。

鎌倉・鶴岡八幡宮「御本殿(本宮/上宮)」の場所(地図)

舞殿の後ろ側に61段の石段があり、この石段の上に鶴岡八幡宮の本宮が建っています。

石段の上から鶴岡八幡宮の境内を見下ろし、その先の若宮大路、更には海までを見渡すのは大変気持ちの良いものですが、混雑時は立ち止まると危ないですし迷惑になることもあるので、注意してください。

鶴岡八幡宮の観光スポット一覧

関連記事一覧

関連記事:![]() 鶴岡八幡宮の歴史(年表)と名前の由来を..お知る❓

鶴岡八幡宮の歴史(年表)と名前の由来を..お知る❓

関連記事:![]() 【不思議なご利益】鶴岡八幡宮「若宮」の歴史(名前の由来or神様)や建築様式(構造)や建てた人を….分かるつもりぃ❓

【不思議なご利益】鶴岡八幡宮「若宮」の歴史(名前の由来or神様)や建築様式(構造)や建てた人を….分かるつもりぃ❓

関連記事:![]() 鶴岡八幡宮の境内見どころと回り方「おすすめの観光モデルコース」を‥知りたぃ?

鶴岡八幡宮の境内見どころと回り方「おすすめの観光モデルコース」を‥知りたぃ?

関連記事:![]() 鶴岡八幡宮の関係社と奉斎される神祇一覧(場所)・ご利益を‥‥‥知るつもりだった?

鶴岡八幡宮の関係社と奉斎される神祇一覧(場所)・ご利益を‥‥‥知るつもりだった?

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。