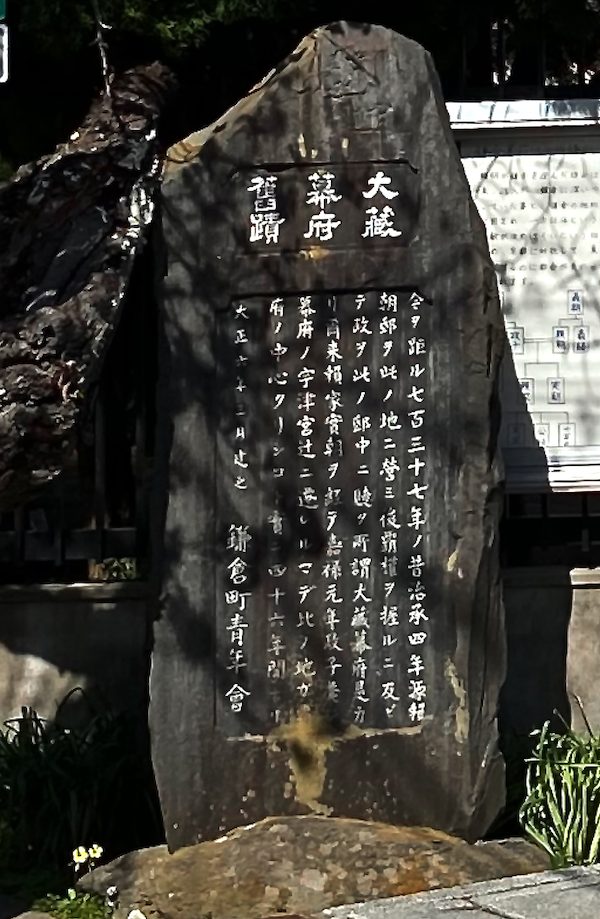

大倉幕府舊蹟碑(大倉幕府跡)

大倉幕府舊蹟碑→ 「大倉幕府の舊蹟(旧跡)碑」

大蔵幕府の場所(地図)

大蔵幕府跡は現在の清泉小学校の場所に建っていたとされる。つまり、現存していない。

また、跡地とはいえ、厳密には学校の敷地になっていることから、迂闊にも部外者が立ち入ることができない。

しかしながら、それでは現地まで行った甲斐がなぃが無いということで、以下では往時の御所(大蔵幕府)の内部の様子を描いた再現図も掲載してい‥‥‥申す。ギョヘハフェっ

大蔵幕府の場所

- 所在地:〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下3丁目6−26

- 鶴岡八幡宮から徒歩約5分/距離約500m

- 鎌倉駅下車 徒歩17分

大倉幕府とは?

話は遡る‥‥

平清盛は後白河院(後白河法皇)の強引極まりない私欲に満ちた政務の采配に苛立ちを募らせ、ついに1179年(治承3年)11月、後白河法皇を幽閉する。

また、摂関家当主の地位を狙い、摂関家所領の掌握をもくろんでいた関白・松殿基房をも都から追放する暴挙に出た。(治承三年の政変)

さらにそれだけにとどまらず、最雲法親王(さいうんほうしんのう)の弟子であり、後白河天皇の第三皇子でもある以仁王(もちひとおう)の所領の1つ、京都・城興寺(じょうこうじ)までもを没収した。

怒りが収まりきらない以仁王は1180年(治承四年)4月、平家討滅の勅を認めた密書を、源氏の御曹司(嫡流)たる源頼朝へも送った。(以仁王の令旨のこと。全国の有力者に送ったと伝わる)

‥‥時は1180年(治承四年)8月17日。頼朝卿は以仁王(もちひとおう)の令旨を名分とし、かねてよりの悲願であった平家討滅を決意し、ついに伊豆にて挙兵する。

挙兵後、まずは伊豆の平家方の豪族・山木兼隆の館を急襲し、討ち亡ぼすことに成功す。

勢いづいた頼朝軍は、わずか手勢300騎なれど、相模国足柄下郡・石橋山まで進軍するのだが‥‥‥、突如、頼朝挙兵の知らせを聞きつけて出陣してきた平家方の将・大庭景親率いる約3000余と谷を隔てて対陣することになる。

※注釈※平家方の諸将:大庭景親、俣野景久、渋谷重国、海老名季貞、熊谷直実….etc

しかしながら、敵方は自兵力の10倍近い数を誇っていたこともあり、頼朝卿はこの戦いで大敗を💋(訳:喫する)ことになる。(石橋山の戦い※義経記では「小早川の合戦」と記されている)

石橋山の戦いに敗れた頼朝卿は命からがら、なんとか箱根山山中へ逃げ込み、その後、現在の岩海水浴場(いわかいすいよくじょう※古来、「源頼朝船出の浜」と呼ばれている)あたりから、孤船を出し、安房国(現在の千葉県南房総市)へ逃れることに成功する。

安房国での再起

安房国平北郡に着岸した頼朝卿は、村人たちの世話を受けながらも何とか再起の機会をうかがい、揚々9月、安房の豪族・千葉常胤(ちば つねたね)のもとへ平家討滅の加勢を求めるため、配下の安達盛長を使者として立てた。

こうして9月13日、千葉常胤は頼朝卿の平家討滅に呼応する形で一族郎党を率いて馳せ参じ、はたまた、この話を耳にした坂東武者たちも、こぞうようにして頼朝のもとへ馳せ参じた。

頼朝卿は満を辞して進軍を開始し、父祖ゆかりの地であり、方々を山に囲まれた要害の地である鎌倉を目指し、根拠地とすることを決意する。

その鎌倉への道中においても勢力を強めながら、気がつけば頼朝卿のもとには平家討滅を志した坂東武者たち総勢3万余騎からなる大軍団ができあがっていた。

相模(鎌倉)入り

10月6日、相模へ入った頼朝卿は、まずは由比の若宮(元八幡)を遥拝し、ついで自らの住む家を求めて父・義朝の亀ヶ谷にあった旧居へ訪れたが、土地が手狭だったことや旧来の源氏の家人であった岡崎義実が、義朝の菩提を弔うために建てた小堂があったため、ここに居を構えることは避けた。

そして行き着いたのが、大蔵の地であり、ここに館を構えることを決意する。

大蔵御所(大蔵幕府)の造営と歴史の変遷

こうして1180年10月9日、大庭景能が奉行となって造営工事を開始し、旧記・東鑑(以後は「吾妻鏡」とする)によれば、以後、頼朝の身の回りの世話役もこの大庭景能が取り仕切ったと記されてい‥‥‥申す。ガボグェェっ

頼朝卿が大蔵の地を選んだ理由

頼朝卿が大蔵の地を自らの館とする明確な理由は明らかにされていないが、この当時、頼朝卿が要害の地である鎌倉を根拠地として選んだように大蔵の地も背面が山々に覆われていて、いつ何時、急襲されても山中に逃げることができる。

‥‥‥というように退路まで想定して居を構えるのが、この当時の武士の遺伝子のようなものでゴザるからして、大方そのような思惑があったと思われる。

1180年12月12日に頼朝が新造邸宅(新御所)へ移る

吾妻鏡によると、1180年12月12日夜半過ぎ、頼朝卿は新居となる大蔵幕府(大蔵御所ともいう)へ移ったことが記されている。

新居へ入る際、引越しの儀(御移徙之儀)を執り行うために、鎌倉市の北東端・十二所(じゅうにそ/地名のこと)にあったとされる上総介広常(かずさのすけひろつね)の邸宅から、和田義盛を先頭とした騎馬隊列を編成し、新御所まで進めた。

御所の前で下馬した御家人たちは総勢311人のぼり、一同は廊下を通って細長い侍所へ移動し、打ち合わせたかのようにさっそうと二列に対座した。

そして、和田義盛が頼朝卿が座す御前、中央へ進み出て着座し、到着の号令(点呼)をとり、引越しの儀は事なく終了を迎えたのだった。

この時より、頼朝卿は鎌倉の主人となり、以後、「鎌倉殿(かまくらどの)」と呼ばれるようになる。

これら一連の出来事に対して言及するならば、この時点で鎌倉幕府が成立したとも言える。

1181年(養老元年)大蔵幕府が完成する

大蔵幕府の造営は1180年10月より開始されてから以降、1181年5月までの約7ヶ月間に施設となる建物、おおむね1棟々々が順を追って建造されていった。

| 大倉幕府造営の経緯(建造された施設など) | 建てられた年数 |

| 姫君御方(姫君の館) | 1181年(養老元年)5月23日 |

| 御厩(みうまや) | 養和元年5月23日、文治2年11月17日、文治5年12月9日 |

| 小御所 | 養和元年5月24日 |

| 御湯殿 | 1184年(元暦元年)1月23日 |

| 北面石壺 | 元暦元年1月27日 |

| 北面屋 | 元暦元年4月1日 |

| 廊内屋一宇 | 元暦元年4月8日 |

| 公文所 | 元暦元年8月24日 |

| 公文所の門 | 元暦元年8月28日 |

| 西侍 | 1186年(文治二年)12月1日 |

| 南庭 | 1188年(文治四年)7月10日、建久元年4月11日 |

| 釣殿西面 | 文治四年7月10日 |

| 納殿 | 文治四年7月10日 |

| 弓場 | 文治五年1月2日 |

| 新造御厩 | 1189年(文治五年)12月9日、建久元年4月7日 |

以上は1191年(建久二年)3月に回禄の難(火災)があるまで現存した建造物の一部となる。(他にもまだいくつか在ったらしい)

以後は頼朝卿の次男坊・実朝が暗殺されるまでの39年間、この大蔵の御所(頼朝邸)にて主たる政務が執り行われることになる。

すなわち、鎌倉幕府が発足し、機能したことになる。

鎌倉幕府の根幹を担った三機関

頼朝卿は幕府を運営する中でスリムな運営体制を敷くため、幕府の仕事を分立する形で3つの機関を創設した。

それが侍所・公文所(後に政所と呼ばれる)・問注所の3機関となる。

侍所(さむらいどころ):

- 役割:御家人たちの詰所・出仕の場。御家人の召集・指揮のほか、警察の役目(行事の警備・罪人の収監など)

- 初代別当:和田義盛

※別当とは、所司(しょし)または侍所司(さむらいどころのつかさ)と呼ばれる役職についた有力御家人の中でも最高位の者を指す。

公文所(くもんじょ):

- 役割:公文書を扱う機関(公的文書の記録・公的文書の作成など)

- 初代別当:大江広元

- 初代別当補佐(寄人/よりゅうど/平易に職員のこと):中原親能、二階堂行政、足立遠元、藤原邦通

問注所(もんちゅうじょ):

- 役割:内乱・紛争の早期解決、訴訟事務を所管する機関

- 初代問注所執事:三善康信

公文所と問注所は1184年(元暦元年)8月24日に頼朝卿の発願によって大蔵幕府に創設された新機関。

なお、問注所は2代将軍頼家の御代に大蔵幕府の外部へ出された。(紛争がらみということで、どうやら怒号が飛び交っていたとのこと。キャナリ(訳:かなり)うるさかったらしく、たまりかねた頼朝卿は御所の外へ出したと云われる)

ところで‥‥なぜ「鎌倉幕府」ではなく「大蔵幕府」なのか?

鎌倉幕府は大きく、創世時代と執権時代とに分けることができる。(厳密には後期の得宗時代も入れて3つとも)

創世期は頼朝卿の邸宅に御家人たちが参集して会議が行われたので、頼朝卿の邸宅がそのまま政務を執り行う中枢機関(幕府)となった。

それゆえ「大蔵の地に築かれた幕府」ということで「大蔵幕府」と呼ばれる。

幕府の造営も最初は頼朝卿の身舎(寝殿)や最低限、必要だと思われた施設から執り行われ、おそらく実務を執り行っていく中で必要だと思われる機関や、それに見合う施設(建物)が増やされていったのだろぅ。うきゃきゃ

以後、頼朝卿の逝去後、2人の遺児たちも若くしてこの世を去り、将軍の左大臣的な存在であった執権職の北条氏が幕政を取り仕切っていく世となる。

いわゆる、「執権政治」と呼ばれる執権が鎌倉幕府の政務を取り仕切る時代になると、現在の若宮大路通り沿いへ幕府が移る。(宇都宮辻幕府)

ところで‥‥‥「幕府」とはいったいどういう意味なのか?

「幕府」という言葉を辞典で調べると、『将軍(征夷大将軍)が政務を執った所・機構』とある。

または『将軍の鎌倉の居所を幕府と呼んだ』ともある。

面白いのは後者の例。鎌倉の将軍の居所(住処)を幕府と呼んだ‥‥ということは、後々の幕府(室町や江戸)もそれに倣い、踏襲していることになる‥‥‥と言いたいのだが、実は武家政権の在り方を「幕府」と呼びはじめたのは、我々を含む江戸後期以降の人々とされる。

だがしクぁし!

鎌倉後期に編纂された吾妻鏡には「幕府」という言葉がしきりに散見されるが、これは「将軍の館(住処)」を意味するものと捉えることができる。

つまり、「鎌倉時代の幕府」の範囲というか、その定義と、「現代の幕府」の範囲(定義)は少し違っていることになる。

幕府の「幕」の意味

「幕」は「幔幕」・「陣幕」・「帳幕」・「天幕」を意味する。

幕府の「府」の意味

「府」は王室などの財宝や文書を収める場所。転じて役所を意味する。

つまり、幕府とは「幕で区切られた政務を執る場所(役所)」と定義できる。うきゃ

参照先:ウィキペディア

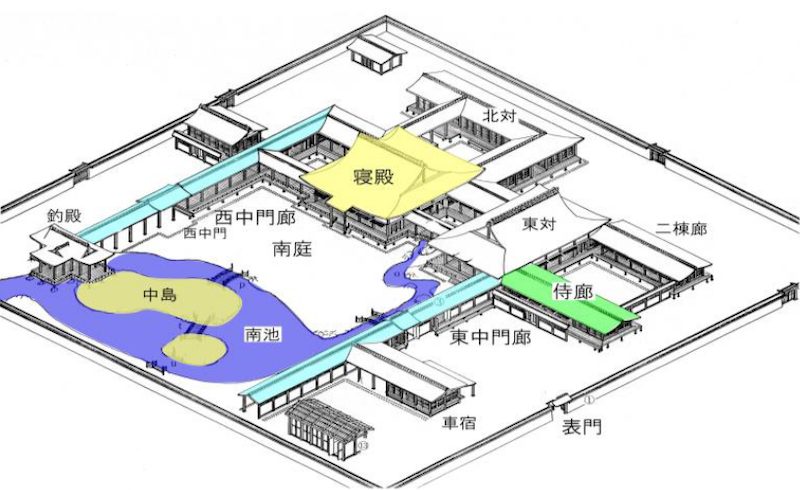

大蔵御所の内部の様子

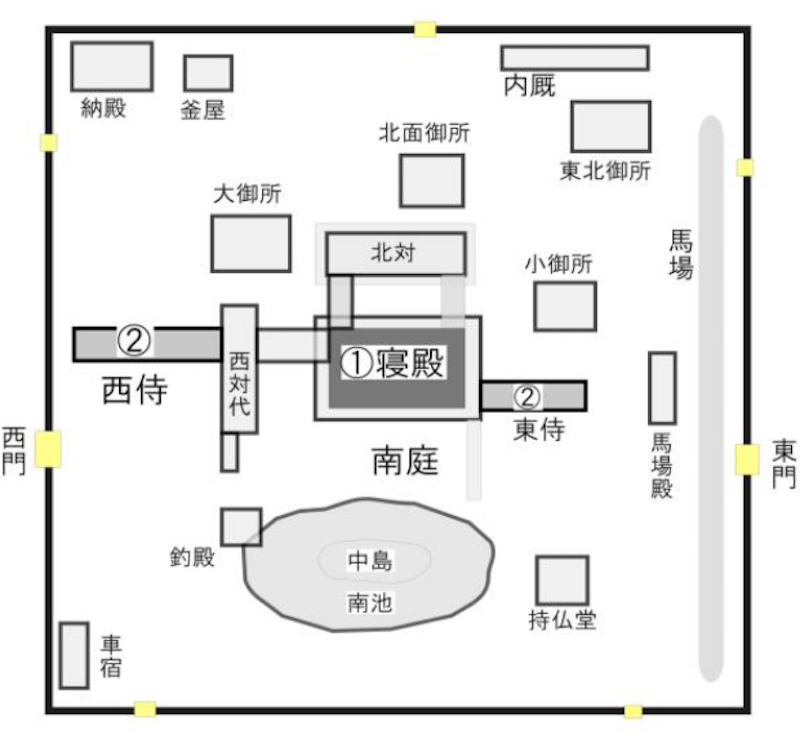

当初の大蔵御所には、東御門、西御門‥‥といった二方に門が置かれ、その内側には頼朝卿の寝所(寝殿)、侍所、釣殿が附属した池泉庭園、自身の持仏を奉安した持仏堂、馬場などが置かれた。

ただ、「南御門」という名前も見えることから後で取り付けられたのかもしれなぅぃ。北門に関しての明瞭な記述が見られないが、おそらく後方の山側への退路を確保する上で勝手口のようなものがあったと考えられる。

大蔵幕府の規模(大きさ)

実際に現地へ赴いた方であれば痛いほど分かると思うが、往時の大蔵幕府を示す痕跡の断片すら残っていないことが分かる。….本当にイタかったゼィ…ゼぇハァ

大蔵幕府の大きさは二町四方、つまり、一辺が約220mだと考えられており、下掲、Googleマップを見れば分かるように現在の西御門通りと東御門通りの間に収まりきることが分かる。

だとすれば、まさにぅぃ!ちょぅ〜ど、清泉小学校の角に置かれた上掲、石碑のあたりが大蔵幕府の中心地であった可能性も考えられる。

また、現在の西御門旧跡の石碑が建てられているあたり(旧・大蔵幕府の角地と想定)から金沢街道までの距離が約210m。

金沢街道は鎌倉時代に金沢(横浜・金沢八景のこと)へ至る「塩の道」や「六浦路」と呼ばれた背景から、もし、この金沢街道が屋敷の南面だと想定すれば、この屋敷は極めて計画的に造営された可能性が高い。(この当時は、陰陽師による祈祷(卜占)やクジ引きで物事を決めていたこともある)

陰陽師に関して言及するならば、吾妻鏡の1225年(嘉禄元年)10月19日条によると大倉御所から宇都宮辻子へ御所移転計画が上申された際、移転反対を唱える者は声を揃えて当地における四神相応最上の地と論じていることから、当地が風水的にも優れていたことを意味する。

鎌倉市史には当地について以下のように記されてい‥‥‥申す。ディホギャホェっ

鎌倉市史が想定する大蔵幕府の位置(場所)

北は、頼朝の墓のある小峰の下から東西に引いた線

南は、大倉路(六浦路※現在の金沢街道)

東は、荏柄天神の西。角が関所橋(関取場跡碑が立つあたりから東御門通りへ繋がる道があった)

西は、筋違橋(鎌倉十橋跡)から少し東。現在の西御門通りへ入る道路が、岡の下(頼朝の墓の前の道路)に合わさる線。

‥‥‥以上で述べる点を線でつなぎ合わせると次のようになる‥。

‥しっクぁし、このGマップの上空図と言ぃ、現代科学の進歩というものは玉ねぎと長ネギを連発で切り倒した時のように、涙がこみあげてくるほどの感動を覚える。 …連発はホンマにくる!….けどねぅぇ、ちょ〜っと涙の出方の種類まちがてるような‥

‥こホンっ!

鎌倉市史が想定する大蔵幕府の大きさ(面積)

- 東西に、約270m

- 南北に、約200m

- 面積は、約54,000㎡

大蔵幕府の特徴

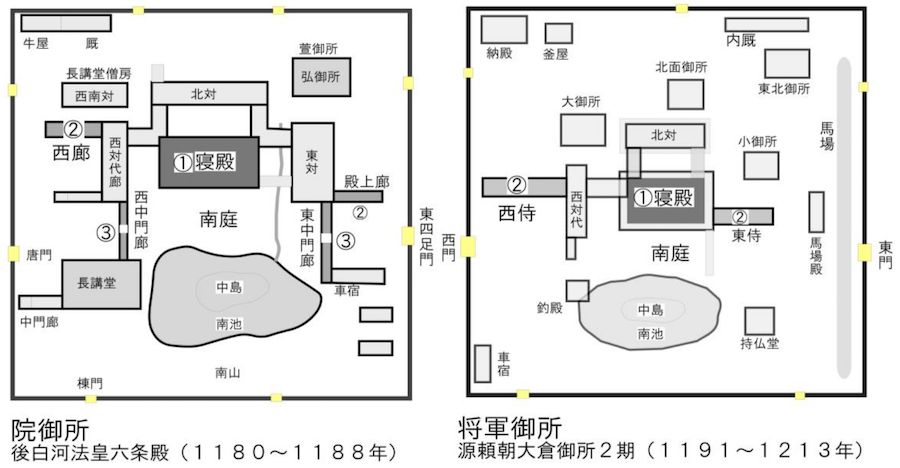

実はこの大蔵御所は後白河院の御所とも比定することができるほど、武家屋敷ながら寝殿造で造営されていたことが明らかにされてい‥‥申す。アヒョっ

御所の中心には頼朝卿や後白河院の寝所にあたる「寝殿」があり、その前面には南池という池泉が設けられた南庭と呼ばれる庭園が広がる。

大きく異なるのが、頼朝卿は天子の子孫ながら本分は軍事貴族ということで、兵馬を調練するための馬場や御厩(馬場殿)が御所内にも置かれているところか。

大蔵幕府内の各施設の使われ方

吾妻鏡の1191年(建久2年)正月1日条によれば、千葉常胤が大倉御所で将軍頼朝に垸飯(おうばん/他人を饗応する際の献立の一種)を献じたとあり、頼朝が午刻に寝殿「南面」に出座、垸飯を受け、剱、弓矢、行縢、沓、砂金、鷲羽、馬4頭などの進物も献上したことが記されてい‥‥‥申す。シチュー ハ ハウスっ

「庭の儀」の後、「母屋西面」に出座し、「盃酒歌舞」に及んだことも記されてい‥‥‥申す。カレー モ ハウスっ

⬆️寝殿造の邸宅

1195年(建久6年)正月1日条には、足利義兼が垸飯を献じ、同様に剱や弓箭以下の進物が行われたことも記されてい‥‥‥申す。…ちょぃ待って

その後、頼朝卿は「西侍(所)障子之上」に出座して御家人たちと宴を共にし、『盃酒及数巡。私催群遊云々』と宴の様子まで記されてい‥‥‥マウス。…えっ?ネタ追い詰められてネズミに逃げたか

持仏堂の髻観音

頼朝卿は伊豆においての流人の頃に手彫りしたのかなのかは判然としないが、銀の7㎝くらいの小さな観音像(一説に馬頭観音とも)を持仏(念持仏)として護持していた。

(この観音像の由緒は判然とはしないが、東鑑には頼朝卿が京都を居処としていた3歳の頃、母親(由良御前)から観音像を護持に授けられた事が記される。)

自身が「髻観音(もとどりかんのん)」と呼び習わした、それを祀るために、これから新造される自らの邸宅(大蔵幕府)内に持仏堂を築き、その中に奉安したとされる。

この持仏堂は大蔵幕府焼失後、法華堂として現在地に再建されることになり、頼朝卿死後はその御霊を祀る御堂となった。

以上をまとめると、寝殿の南面や母屋西面、西侍は御家人たちと盃酒歌舞を楽しむ場として使用されたことになり、中央の身舎となる寝殿は自身の寝所(日常寝起きする場所)だったことが分かる。

つまり、主たる施設の使われ方としては貴族の邸宅と同じとみれる。

現在の「西御門」「東御門」の町名の由来にもなった

現在の鎌倉には「西御門」、「東御門」という町名が残されているが、これこそまさに、かつてその場所に大蔵幕府の西門と東門があったことを示すものであり、名前の由来は大蔵幕府の門名からきていることになる。

毎度おなじみ❗️鎌倉青年団の東御門跡に立てられた石碑❗️

碑文

大蔵幕府ニ四門アリ方位ヲ以

テ名ヅク其東ニアルモノヲ東

御門ト謂フ𫝆(今)轉(転)ジテ地名トナ

ル法華堂ノ東方一帯ノ地即チ

是ナリ

大正十五年三月建・鎌倉町青年團

現代語訳

大蔵幕府にはかつて東西南北の方角にそれぞれ所定の門があった。

東の方角にある門を「東御門(ひがしごもん)」と言い、現在もその門名が転じて地名となってい‥‥る。クっ

東御門とは法華堂の東方一帯の当地を指す。

毎度おなじみ❗️鎌倉青年団の西御門跡に立てられた石碑❗️

碑文

西御門ハ法華堂西方ノ地ヲ謂フ

大蔵幕府西門ノ前面ニ當レルヲ

以テ此名アリ報恩寺保壽院高松

寺來(来)迎寺等此地ニ在リ𫝆(今)高松來迎二寺ヲ存ス大正十五年三月建 鎌倉町青年團

現代語訳

西御門とは法華堂西方の地のこと。

大蔵幕府西門の前面に相当する。

往時は報恩寺、保寿院、高松寺、来迎寺などが当地に在ったが、現在は高松寺、来迎寺の2寺を残すのみ。

東御門には櫓があった?

東御門の山の斜面を削り取る工事の際、鎌倉時代に築かれたとされる櫓(やぐら)の遺構が発見された。

櫓とは物見台を兼ねた防御施設であり、弓兵などが配置された。この櫓の中からは五輪塔も見つかっている。

大蔵幕府には堀まであった?

また、東御門付近の清泉小学校の外周は部分的に暗渠化(あんきょか/地下へ川の流路を移動)されているが、現在も小渓があり、大蔵幕府を取り囲む堀の一部であった可能性が示唆されており、現在、調査中とのこと。オホっ

ところで‥‥「大蔵」の名前の由来とは?

実は旧記・吾妻鏡では「大倉」と記されてい申すが、「大蔵」とも書く。

大蔵という名前の由来は判然としないようだが、以下のような説が残されてい‥‥‥申す。ギャホっ(”ギャホェ”使いすぎやから”ギャホ”で止めた)…なんの話や

- 鎌倉郡を統治した郡衙(ぐんが/※郡の官人(郡司)が政務を執った役所)の名前が「大蔵」と呼ばれたことに因む説。

- 大蔵の「蔵(倉)」は天然の岩場を指し、その岩場を祭壇として神を祭祀した場所ということで「大蔵」と呼ばれた説。

大蔵御所は火事で燃えた!

吾妻鏡によれば、1219年(承久元年)12月24日、ちょうど現在の楽しい楽しいハッピ〜♪ルンルン♪チキン胃袋シコ流し♪‥‥‥をするXマス・イブの日、火災で全焼し、以後、再建されることはなかった。

‥‥‥

‥‥‥えっ?

それで‥大蔵御所の跡地には何が建った?

残念無念ながら、大蔵御所はその後、再建されることはなかった。‥‥‥ということは更地に近い状態になったワケだが、吾妻鏡によれば1235年(嘉禎元年)と、1247年(宝治元年)に付近にあった法華堂の前で火事が発生し、いずれも人家数十棟が焼損したことが記されている。

つまり、大蔵幕府跡地には、一般の人家が軒を連ねていたことを意味する。

ちなみに1235年当時の鎌倉幕府将軍は藤原頼経、執権は北条泰時。 天皇は四条天皇。

1247年当時の鎌倉幕府将軍は九条頼嗣。執権は北条時頼。天皇は後深草天皇。

法華堂の現地の様子

法華堂とは、上述したように大蔵幕府付近の小峰に建っていたお堂で現在は跡地になっているが、頼朝卿の墓がある。

⬆️法華堂跡入口の様子

⬆️法華堂跡入口の様子

⬆️小峰にあるため写真のような階段を上っていく

⬆️小峰にあるため写真のような階段を上っていく

⬆️跡地に立てられている看板

⬆️跡地に立てられている看板

大倉幕府舊蹟碑の石碑の碑文

鎌倉幕府を開設・移設した人

| 幕府跡名称 | 幕府の置かれていた期間 | 開設・移設者 | 場所 |

| 大蔵幕府 | 1180(治承4)年~1225(嘉禄元)年 | 源頼朝 | 鎌倉市雪ノ下 |

| 宮辻子幕府 | 1225(嘉禄元)年~1236(嘉禎2)年 | 執権北条泰時 連署北条時房 |

鎌倉市小町 |

| 若宮大路幕府 | 1236(嘉禎2)年~1333(元弘3)年 | 執権北条泰時 | 鎌倉市雪ノ下 |

鎌倉幕府歴代将軍

| 代 | 将軍名 | 読み方 | 在職期間 |

| 初代 | 源頼朝 | みなもとのよりとも | 1192年07月12日~1199年01月13日 |

| 2代 | 源頼家 | みなもとのよりいえ | 1202年07月23日~1203年09月07日 |

| 3代 | 源実朝 | みなもとのさねとも | 1203年09月07日~1219年01月27日 |

| 3.5代? | 平 政子 | たいらのまさこ(ほうじょうまさこ) | (吾妻鏡には『頼朝卿後室 豊胸‥おっと、北条政子!』と記されている) |

| 4代 | 九条頼経 | くじょうよりつね | 1226年01月27日~1244年04月28日 |

| 5代 | 九条頼嗣 | くじょうよりつぐ | 1244年04月28日~1252年03月21日 |

| 6代 | 宗尊親王 | むねたかしんのう | 1252年04月01日~1266年07月04日 |

| 7代 | 惟康親王 | これやすしんのう | 1266年07月24日~1289年09月14日 |

| 8代 | 久明親王 | ひさあきしんのう | 1289年10月09日~1308年08月04日 |

| 9代 | 守邦親王 | もりのくにしんのう | 1308年08月27日~1333年05月21日 |

参照:鎌倉市

関連記事一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。