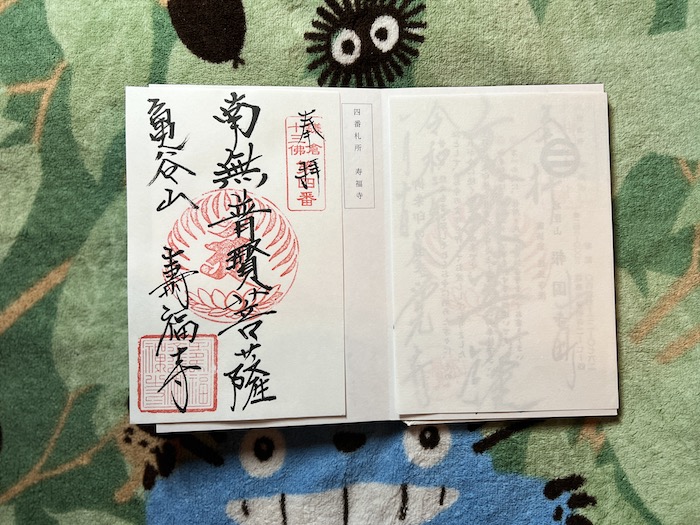

寿福寺でいただいた御朱印一覧

寿福寺でいただいた御朱印一覧

通年頒布の御朱印

- 「南無釈迦牟尼仏」(寿福寺本尊の宝冠釈迦如来像に由来)

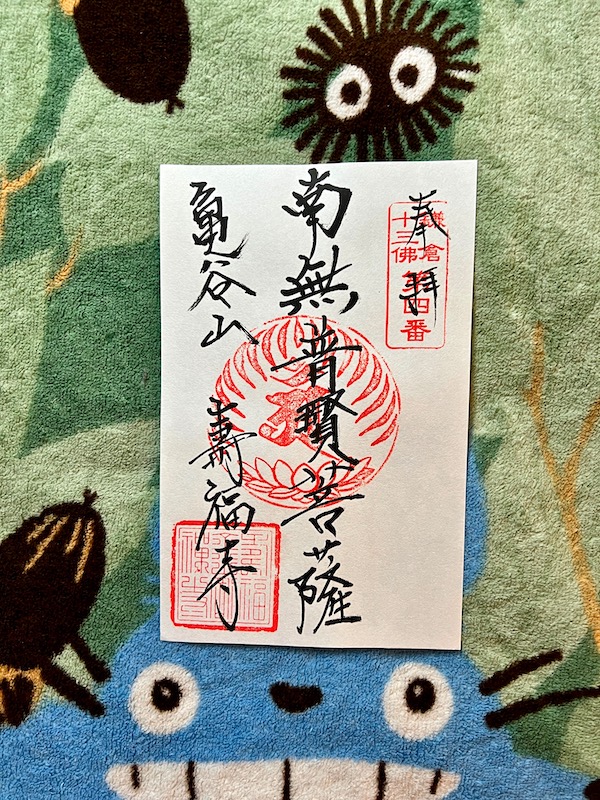

- 「南無普賢菩薩」【鎌倉十三佛 第4番】

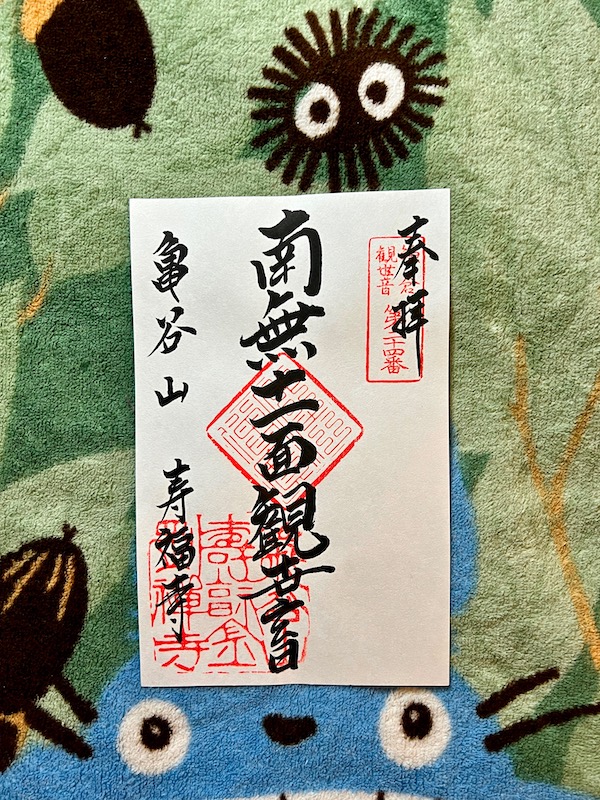

- 「南無十一面観世音」【鎌倉三十三観音 第24番】

- 「南無地蔵菩薩」【鎌倉二十四地蔵 第18番】

以下では、これらそれぞれの御朱印を写真付き(画像)で詳しく述べるものとする。

通年頒布の御朱印

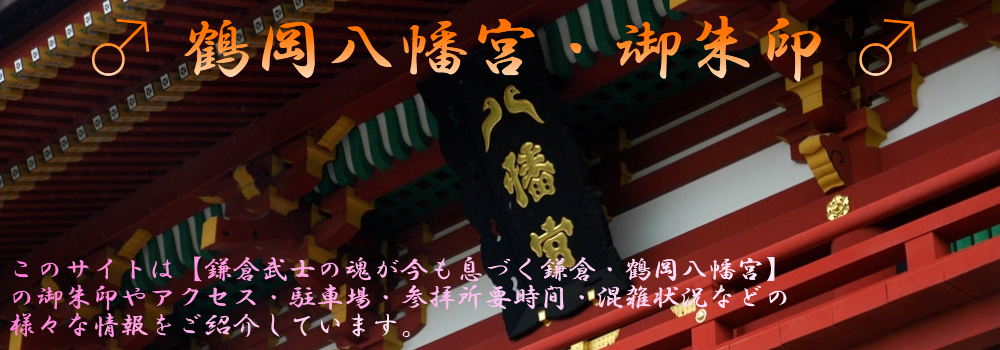

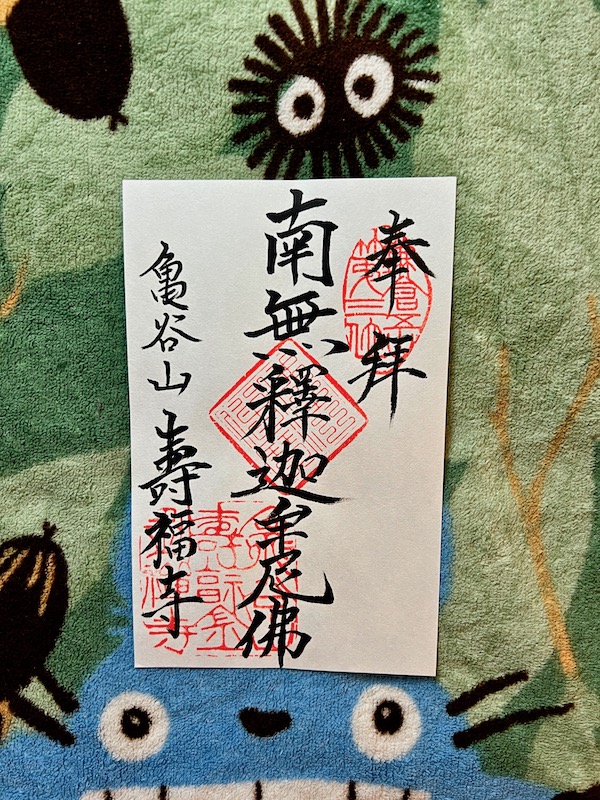

「南無釈迦牟尼仏」の御朱印

2022年9月バージョン

右上の印判には「鎌倉五山第三位」の陰刻が見える。

寿福寺は鎌倉五山の第三位の寺格を有する。

鎌倉五山とは鎌倉における寺格を順位で定めたもの。室町時代に足利義満公の発意によって成立したとされる。

- 第一位:建長寺

- 第二位:円覚寺

- 第三位:寿福寺

- 第四位:浄智寺

- 第五位:浄妙寺

2020年5月バージョン

「南無釈迦牟尼仏」とは釈迦の尊称。

曹洞宗、臨済宗などの禅宗および、天台宗などにおいて釈尊に帰依する。貴方(釈尊)の教えに従います‥‥などの意味ある。

天台宗では宝号、曹洞宗では本尊唱名などに用いられる。

中央の印判の陰刻の意味

中央の印判は三宝印(さんぼういん)と称する。

仏教においてもっとも大切な「佛(仏)法(経典)僧(僧侶)、そして、寶(これら3つを”宝”とするの意)」の印判を以って示したもの。

- 御朱印の冥加料(値段):300円

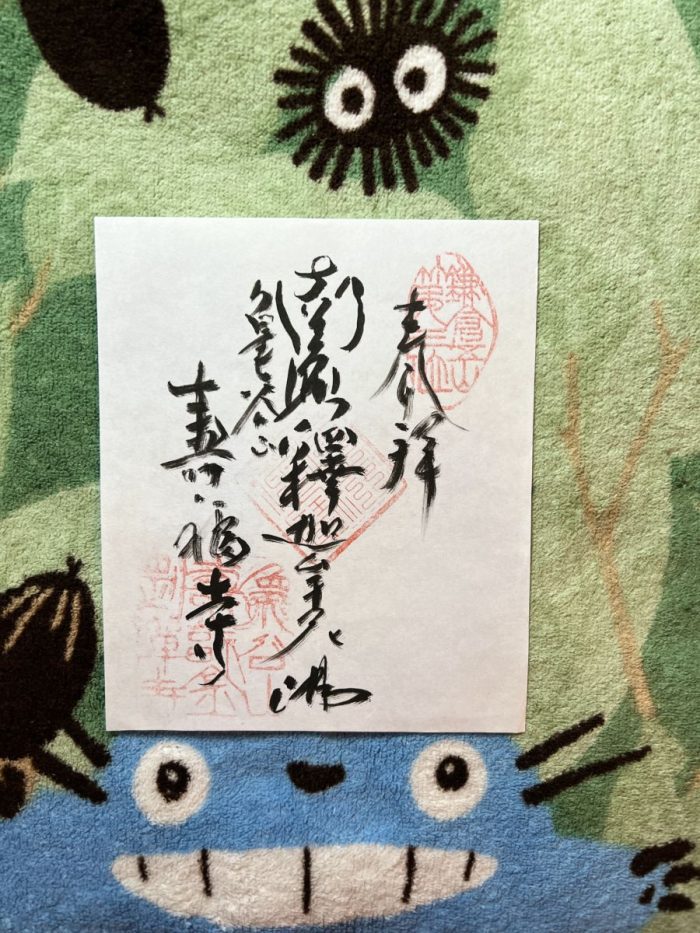

南無普賢菩薩【鎌倉十三佛 第4番】

中央の印判の意味

普賢菩薩の種字(梵字)である「アン」を示す。

左下の印判の意味

寿福寺の正式な寺号である「寿福金剛禅寺」と陰刻された印判になる。

寿福寺は山号を「亀谷山(きこくさん)」と称し、合わせて「亀谷山 寿福金剛禅寺」と称するのが正式。

なお、寿福寺の宗派は臨済宗建長寺派になるので、第三位ながらも建長寺の末寺にはなる。(建長寺は臨済宗建長寺派の大本山)

⬆️現在は書き置きのため上掲写真のように半紙での頒布となる

⬆️現在は書き置きのため上掲写真のように半紙での頒布となる

- 御朱印の冥加料(値段):300円

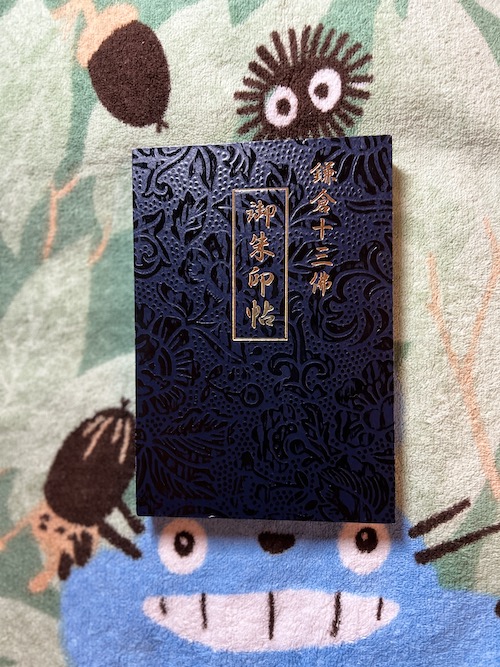

十三佛の御朱印帳を買い求める場合

十三仏の御朱印帳のデザインは不定期で改変される。写真の御朱印帳はすでに廃盤。

十三佛の御朱印帳は十三佛に指定される寺院へ行けば必ず買えるというものではなく、ある程度、大規模な寺院で販売される。

なお、以下の十三仏公式サイトでは通販で十三佛オリジナルグッズの取扱いがあり、その中に十三佛オリジナルの御朱印帳があるので、見てみたい方は要チェックや!by.彦一

- https://13butsu.net/(鎌倉十三仏詣実行委員会)

十三仏の御朱印帳には、上掲写真のように十三佛に指定される寺院一覧の紹介の他、寺院の場所を記した地図も集録されるので鎌倉に来るのが初めての方でも安心しんしん雪積もる‥‥ほど安心して巡拝することができる。 どんな度合いや

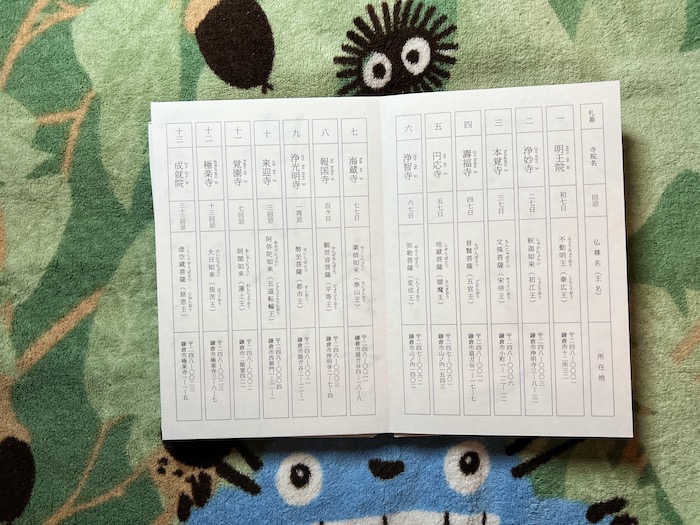

◉鎌倉十三仏霊場一覧◉ ※2025年11月時点

| 札所番号 | 寺号 | 霊場本尊 | 宗派 | 所在地 |

|---|---|---|---|---|

| 第一番 | 明王院 | 不動明王 | 真言宗 御室派 | 鎌倉市 十二所 |

| 第二番 | 浄妙寺 | 釈迦如来 | 臨済宗 建長寺派 | 鎌倉市 浄明寺 |

| 第三番 | 本覚寺 | 文殊菩薩 | 日蓮宗 | 鎌倉市 小町 |

| 第四番 | → |

普賢菩薩 | 臨済宗 建長寺派 | 鎌倉市 浄明寺 |

| 第五番 | 円応寺 | 地蔵菩薩 | 臨済宗 建長寺派 | 鎌倉市 山ノ内 |

| 第六番 | 浄智寺 | 弥勒菩薩 | 臨済宗 円覚寺派 | 鎌倉市 山ノ内 |

| 第七番 | 海蔵寺 | 薬師如来 | 臨済宗 建長寺派 | 鎌倉市 扇ガ谷 |

| 第八番 | →禅居院 |

聖観世音菩薩 | 臨済宗 建長寺派 | 鎌倉市 山ノ内 |

| 第九番 | 浄光明寺 | 勢至菩薩 | 真言宗 泉涌寺派 | 鎌倉市 扇ガ谷 |

| 第十番 | 来迎寺 | 阿弥陀如来 | 時宗 | 鎌倉市 西御門 |

| 第十一番 | 覚園寺 | 阿閦如来 | 真言宗 泉涌寺派 | 鎌倉市 二階堂 |

| 第十二番 | 極楽寺 | 大日如来 | 真言律宗 | 鎌倉市 極楽寺 |

| 第十三番 | →成就院 |

虚空蔵菩薩 | 真言宗 大覚寺派 | 鎌倉市 極楽寺 |

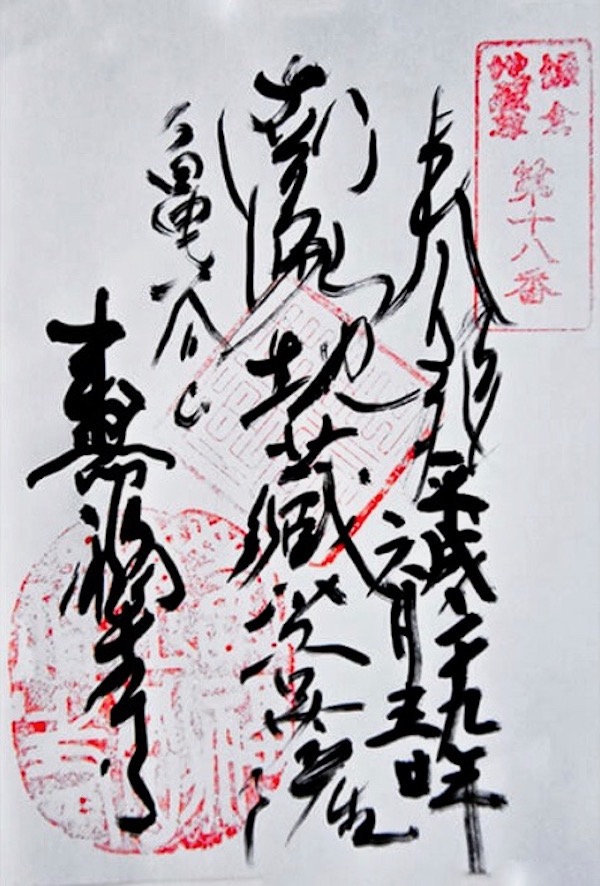

南無地蔵菩薩【鎌倉二十四地蔵 第18番】

※上掲写真(画像)は二十四地蔵公式サイトより

寿福寺境内は一般公開されていないので、知らない方が多いと思われるが、総門(山門)から直線状に延びる参道を進んだ先に見える一宇(仏殿)には重要文化財指定の地蔵菩薩が奉安される。

ちなみに以下の仏像は仏殿内部にて地蔵菩薩像と共に安置される尊像一覧。

- 本尊:宝冠釈迦如来像

- 達磨大師像(だるま)【神奈川県指定文化財】

- 仁王像

- 十一面観音菩薩像

現在、鎌倉国宝館に寄託される寿福寺寺宝一覧

- 木造 栄西禅師坐像【神奈川県指定文化財】

- 銅造・薬師如来坐像【重要文化財】

- 木造 地蔵菩薩立像【重要文化財】

木造 地蔵菩薩立像【重要文化財】の概要

- 像高:167.5センチメートル

- 造立:鎌倉時代

- 作者:未詳

- 造立方法:一木造(蓮華座までが一木から彫り出された上に内刳りを施さない、当代では信じられないほど珍しい尊像となる)※”内刳り(うちぐり)”とは内部を空洞にして割れにくくする造立技法のこと。

⬆️電車で降りる駅通り過ぎた瞬間、大声でア”っ!‥‥とか、死ぬほど叫びたいけど叫べない心境ほど噂の‥‥「木造地蔵菩薩像」(画像は鎌倉国宝館より)

⬆️電車で降りる駅通り過ぎた瞬間、大声でア”っ!‥‥とか、死ぬほど叫びたいけど叫べない心境ほど噂の‥‥「木造地蔵菩薩像」(画像は鎌倉国宝館より)

南無十一面観世音【鎌倉観世音 第24番】

前述、木造地蔵菩薩像と同様、仏殿内部には「十一面観世音菩薩像」も奉安されており、鎌倉三十三観音霊場の第24番の指定を受ける。うきゃ

左下に見える印判はこれまでの印判とは異なり、「亀谷山 寿福寺金剛禅寺」と陰刻される。

寿福寺の山号は扇ケ谷の歴史を物語る!

寿福寺山号の「亀谷山」とは扇ケ谷の歴史を示す指標とも成り得る。

例えば同じ扇ケ谷に位置する近隣の海蔵寺の山号は「扇谷山(せんこくさん)」。

一方で寿福寺が創建された頃(頼朝卿死没の翌年1200年(正治2年)創建)の当地は「亀谷山」と呼ばれた地だったことから、寿福寺の山号もそれを冠して「亀ケ谷」と命名された。

ところが室町時代に関東管領家の扇ケ谷上杉家が住むようになってからの当地は「扇ケ谷」と呼ばれるようになり、星霜経て海蔵寺が宗尊親王によって創建されると、その山号は「扇谷山(せんこくさん)」とされた。

ちなみぅぃ、現在の亀ケ谷は扇ケ谷の小字として現存する。

- 御朱印の冥加料(値段):300円

期間限定頒布の御朱印

2025年11月現在、期間限定頒布の御朱印は見られず。

【ピヨ🐣コメント】

2025年11月現在、しばらくの間、御朱印受付はお休みされている様子♡

※電話によるお問い合わせは遠慮ください‥とのこと💘

御朱印をもらえる時間

総門(山門)ならびに、その右脇の後門が開門している時間は9時頃から16時頃まで

御朱印が受けられる時間は9時or10時頃から15時頃まで(現在は無人なのでこの限りではない)

寿福寺の御朱印のもらい方(受付場所への行き方)

寿福寺の御朱印のもらい方(受付場所への行き方)については下記ページを要チェックや!

関連記事:![]() 寿福寺の御朱印受付場所への行き方

寿福寺の御朱印受付場所への行き方

関連記事一覧

関連記事:![]() 「扇ケ谷」の地名の由来と意味や場所はドコ❓|鎌倉市 扇ケ谷

「扇ケ谷」の地名の由来と意味や場所はドコ❓|鎌倉市 扇ケ谷

関連記事:![]() 【国指定史跡】寿福寺の歴史(年表)と創建された理由を…..クルブシ触りながら知るつもりぃ❓|【北条政子・源実朝ゆかりの寺】

【国指定史跡】寿福寺の歴史(年表)と創建された理由を…..クルブシ触りながら知るつもりぃ❓|【北条政子・源実朝ゆかりの寺】

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。