鶴岡八幡宮「丸山稲荷社」【重要文化財】

読み方

まるやまいなりしゃ

造営年

1500年(明応9年/室町時代)

建築様式(造り)

一間社流見世棚造、和様

屋根の造り

銅板葺

大きさ

正面6尺(1.8m余)

ご祭神

倉稲魂神(うかのみたまのかみ)

ご神徳(ご利益)

五穀豊穣、商売繁盛など

重要文化財指定日

1967年(昭和42年)6月15日

例祭日

4月9日(例祭)

11月8日(火焚祭)

丸山稲荷の名前の由来

「丸山稲荷の「丸山」の社名は、稲荷社が建っている丘陵を「丸山」と呼んでいたことに由来しています。

現在では「鶴岡八幡宮末社 丸山稲荷社本殿」として、国の重要文化財に指定されています。

鶴岡八幡宮「丸山稲荷社」の歴史

丸山稲荷社は、鶴岡八幡宮の創始以前からあった古くからの地主神だということで、「地主稲荷(じしゅいなり)」とも呼ばれています。

小高い丘の上に建ちますが、丘を残した理由としては、地主神に不敬にならないようにと、神座として意図的に削り残したものだと伝わる。

当初は「松岡稲荷」号し、現在の鶴岡八幡宮本宮の辺りにあったようですが、1191年(建久2年)、鶴岡八幡宮建立の際に今の位置(本宮の北側)に移したと伝えられています。

つまり、現在の本宮の草創とはこの松岡稲荷の旧蹟に八幡(石清水八幡宮)を勧請したことに端を発するものと相成り申す。

江戸時代に荒廃していた丸山稲荷

この丸山稲荷は江戸時代(寛文/1661年〜1673年)の頃、社殿や社地が荒廃していたようですが、当時、八幡宮境内に建っていた二王門前の稲荷社の社殿を使用し、丸山稲荷を復興したという話があります。

このとき、稲荷の社殿を造営した遠江の大工はこの稲荷に「十一面観音像」と「酔臥人の木像」を奉安したとのこと。

酔臥人とは、酒に酔って寝るなどの意味があることから、それに近い像容の像だったのでしょう。

酔臥人の像を祀ったがゆえに「酒の宮」とも呼ばれそうですが、星霜幾ばくかを経て、酔臥の像は非礼という名目で排除されています。

現在の丸山稲荷の社殿は柳営社(旧・夷社)のもの!

一方で現在の丸山社の社殿は、境内の別の場所にあった「夷社(えびすしゃ)」という神社の社殿がソックリそのまま使用されています。

現在までの定説では1500年(明応9年/室町時代)に建てられた建物とされていますが、「鶴岡事書日記」の記述によれば、1398年(応永5年)に「えびす社」を檜皮葺で造替した旨の記述があります。

これはおそらく、1398年に再建された当時の古材や様式を踏襲し、1500年に再建されたことを意味するのでしょう。

さらに時代が下り、江戸時代になると「柳営社(りゅうえいしゃ)」に改称され、明治時代になると丸山稲荷社の本殿として現在の場所に移築されています。

鶴岡八幡宮境内の建物は江戸時代以降に再建された多い中、この丸山稲荷社の社殿は際立って古いものであり、関東地方における室町時代の遺構としては、大変珍しく貴重なものとされています。

柳営社とは?

ところで、柳営社とは、鎌倉幕府第三代将軍、源実朝(右大臣)を祀っていた神社でした。

「柳営」の意味とは、「将軍のいる所。幕府。また、将軍(家)」とされることからも鎌倉幕府の将軍を祀っていたのは間違いないのでしょう。

相模国風土記によれば「柳営明神社」と呼ばれ、現在、鶴岡八幡宮境内にある白旗神社の西側に祀られていたようです。

柳営社は、4代目将軍・頼経の発願により、創建に至ったものですが、至徳・応永の頃(1384年から1428年頃まで)は本社の管掌にあり、その後、境内にかつて存在した「浄国院」の所管に移管されています。

星霜を経て、明治時代になると柳営社は現在の白旗神社に合祀され今日に至ります。

つまり、源実朝は現在、この白旗神社にて、初代将軍で実朝の父でもある源頼朝と共に祀られていることになります。

話は少し逸れますが、かつて八幡宮の背後には八幡宮を25もの寺院(八幡宮寺)が軒を連ねていたのです。

浄国院とはその数ある坊舎の一院です。

鶴岡八幡宮「丸山稲荷社」の建築様式(造り)・特徴

一間社流造

神社の社殿に多く散見される典型的な造りが一間社流れ造り。横から屋根を見ると「ヘの字」に見えるのが特徴。後部から前部へ屋根が流れて向拝とする。

「流造」とは、本を伏せたような勾配が前後にある切妻造・平入りの建築ですが、屋根の前の部分が後ろよりも長く、向拝(こうはい・ごはい)と呼ばれる庇になっている屋根を持つ造りのことです。

これは、神社の本殿にはよく見られる造りです。

流見世棚造

丸山稲荷社の造りは、「流見世棚造」(ながれみせだなづくり)と呼ばれます。

通常は土台の上に柱を乗せて、地面よりも高い位置に床を造り、出入り口と地面との間に階段を設けますが、参拝者が中まで入ることのない小さな社殿の場合は、その階段が省略されます。

丸山社の場合、一間社流造と見世棚造が混交した造りであることから、「一間社流見世棚造」と呼ばれる。

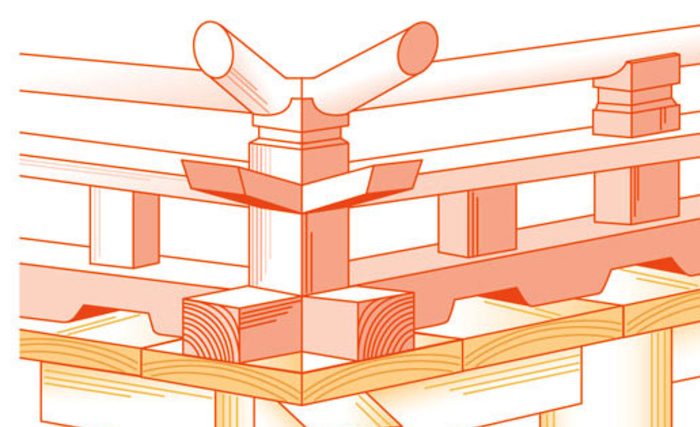

跳ね高欄

見世棚造は高欄を設けない例が散見されるが、この建造物は高欄の先が跳ね反る跳ね高欄の意匠を用いて丁寧に造られている様子がうかがえる。

画像引用先:https://kotobank.jp

細部の様式は若宮旧社殿と同じか

この丸山稲荷の本殿の母屋は、御帳を用いて内陣と外陣とに分けられています。

細部の様式は旧若宮社殿とほぼ同じであり、和様を基軸としています。

和様とは

「和様」とは、鎌倉時代に中国から伝わった唐様や大仏様に対し、それ以前に日本に根付いていた建築様式です。

貫を用いずに長押を、太瓶束(たいへいづか)を用いずに蟇股(かえるまた)を使用する点や、木鼻がない点が特徴です。

丸山稲荷社の社殿は、一部、後世にて改造された部分に木鼻があるものの、全体的には純粋な和様建築となっています。

外観全体

身舎は丸柱、向拝は面取角柱、枓栱(ときょう※組み物)は舟肘木、妻は豕扠(いのこさす)、中備には蟇股(かえるまた)、扉は幣軸(へいじく)付きの板扉を立てる。

内部

内部は小壁上に横連子窓をめぐらせ、上の小組格天井とする。

なお、梁間の中央に長押と横連子を素敵に通し、下部に帳を垂らし内外陣の区切りとする。

以上、小堂ながら匠の髄を凝らして造営されており、内部の意匠は中世の鶴岡八幡宮社殿内部にも例えられるほど、中世の純和様式が集積された社殿といえる💘

丸山稲荷社の見どころ

丸山稲荷のキツネ像

本殿前の左右キツネ像

⬆️比較的新しい像だがかつては下記、御垣外のキツネ像が本殿御垣内に置かれていたのだろうと推察できる。

本殿御垣前の左右キツネ像

⬆️こちらのキツネ像はかつて本殿両脇に置かれていたと推察される。像容の構図がまったく新しいキツネ像と同じ

丸山稲荷の本殿の扁額

丸山稲荷社の本殿上部をよく見ると書家の名前が記されています。

八幡宮の神職さんにお聞きしたところ、この扁額は今となっては誰が奉納したものなのかは詳しくは分からないとのこと。

ただ、左端の揮毫者と思わしき文字を見てみれば「秀峰厳午」?‥‥という文字が見えます。

「秀峰(しゅうほう)」は水墨画や書家として時折、骨董品屋などで見かける名前です。

千本鳥居

この丸山稲荷社にも、稲荷神社らしく鳥居が複数本建てられており、さながら京都・伏見稲荷大社の千本鳥居の様相をプンプン、プンプンとコノヤローなほど匂わせています。プンプン

鳥居は全部で100本近くはあると思われます。1本々々すべて奉納者の名前が記されていることから、鳥居の数だけ崇敬者がいることになります。

中世では「丸山稲荷講」と呼ばれた崇敬者の集団まであったそうです。

丸山稲荷のたくさんの「幟旗(のぼり旗)

奉納された「のぼり旗」の中には有名人(芸能人)の名前も見える。

火焚祭

4月の例祭の他、2月には初午祭、11月8日には火焚祭が執り行われ、長年に渡り遠方からの参拝者も多く集める丸山稲荷社には、たくさんの鳥居や祈願旗が奉納されています。

火焚祭では鎌倉神楽が奉奏され、素朴な舞と笛、太鼓の音色が独創的な雰囲気を醸し、古態を伝える湯立神楽(ゆだてかぐら)として貴重とされる。

稲荷神社とご祭神「宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)」

うかのみたまのかみ(倉稲魂神、宇迦之御魂神)は稲荷神(いなりのかみ)とも呼ばれ、京都の伏見稲荷大社を始めとして、全国に4万とも5万とも言われる稲荷社に祀られています。

「倉稲魂」の字にも表れているように、食物、特に穀物、稲の神です。

倉稲魂神と稲荷神はもともとは別の神ですが、共に食物神であることなどから同一視されるようになり、信仰の拡大と共に、食物や農業だけでなく、諸産業繁栄の神としても尊ばれるようになりました。

丸山稲荷社で毎年11月8日に行われる火焚祭(ひたきさい)は、倉稲魂神に五穀豊穣を感謝する祭りです。

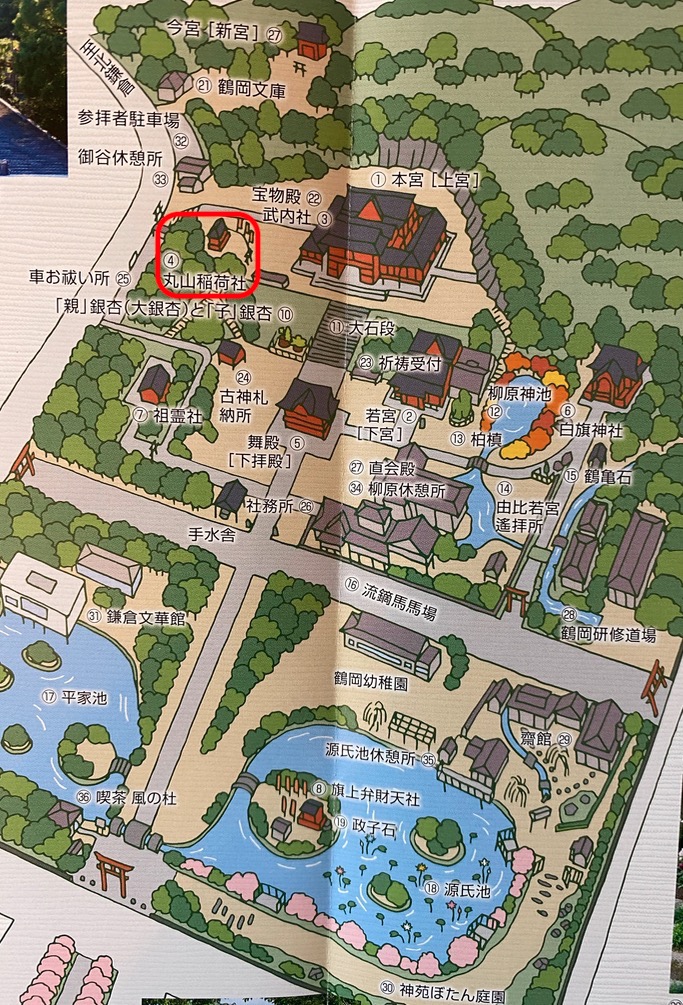

鶴岡八幡宮「丸山稲荷社」の場所(地図)

鶴岡八幡宮本宮の西側に、たくさんの鳥居が立ち並ぶ石段があります。

この石段を上った先に丸山稲荷社はあります。

本宮が大混雑している時でも人は少ないことが多く、祭事がある日以外であれば、ゆっくりと参拝できます。

鶴岡八幡宮の観光スポット一覧

関連記事一覧

関連記事:![]()

鶴岡八幡宮の拝観情報や回り方の詳細は、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。