鶴岡八幡宮「武内社(式内社❓)」【重要文化財】

※鶴岡八幡宮本殿(本宮)の回廊内は原則写真撮影禁止です。(写真はお借りしたものです)

※鶴岡八幡宮本殿(本宮)の回廊内は原則写真撮影禁止です。(写真はお借りしたものです)

読み方

たけうちしゃ

創建年

1191年(建久二年)11月21日

再建年

1828年(文政十一年)

建築様式(造り)

一間社流造

屋根の造り

銅瓦葺

ご本尊

武内宿禰命(たけのうちすくねのみこと)

ご神徳(ご利益)

延命長寿、武運長久など

社格

鶴岡八幡宮・末社

例祭日

4月21日

重要文化財指定日

1996年(平成八年)7月9日

鶴岡八幡宮「武内社」の名前の由来

御祭神の武内宿禰(たけのうちすくね)に由来して「武内」と付されていると考えられる。

鎌倉時代(1191年)に本宮が創祀された頃、「式内社」とも記される史料もあったが、当社は延喜式に見られる式内社の類いではない。(ひょっとすると本宮の内部に人知れず奉斎されることを”式内”と表した可能性もある)

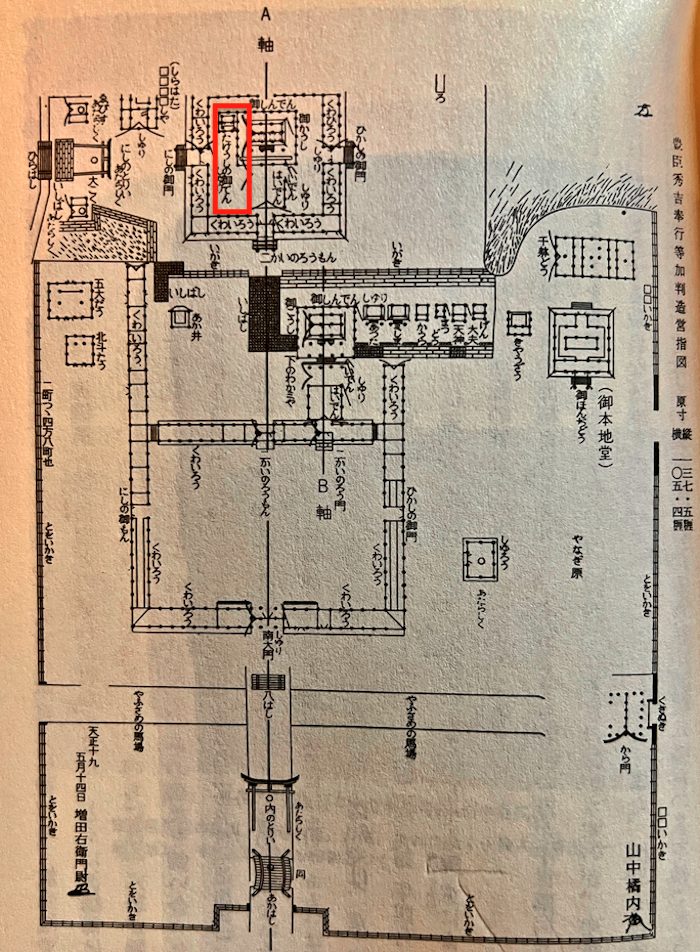

下掲画像は「鶴岡八幡宮 天正指図」と呼ばれる当時の八幡宮境内を記してた地図となる。

この地図は1591年(天正19年)、太閤秀吉が数十万もの大軍を率いて北条征伐(小田原城攻め)に東征した折、当地にて作成させた鶴岡八幡宮の修造計画図となる。

秀吉の地図を見ると「たけうちの御てん」と記されることから、織豊時代にはすでに「たけうち」と呼ばれていたことになる。うきゃ

これはつまり、「式」「武」は酷似していることから、単に記述の間違いである可能性を指摘する。

鶴岡八幡宮「武内社」の歴史

鶴岡八幡宮の武内社の創建時期についてはハッキリきりきりキリンレモンの開封直後の刺激の如くにハッキリとは分からない。

ただ、1191年(建久二年)11月21日に現在の本宮が創建していることから、その時に奉斎された可能性が高い。

この遷宮は、1191年(建久二年)の大火で焼失した社殿を再建して上下宮を整えた際、本宮(上宮)脇に建立された時の記録だと考えられています。

現在の社殿は、1226年(嘉禄二年)に遷宮した記録が残りつつも、1821年(文政四年)の火災で焼失しており、1828年(文政十一年)に江戸幕府第十一代将軍徳川家斉によって再建されたもの。

「末社武内社本殿」として、本宮と共に重要文化財に指定されています。

鶴岡八幡宮「武内社」の建築様式(造り)・特徴

武内社は本宮の本殿と同じ流造(ながれづくり)で、屋根の前の部分が後ろの部分よりも長くのび、向拝(こうはい・ごはい)と呼ばれる庇(ひさし)となっています。

社殿の色も本社と同じ朱漆塗りで、扉などは黒漆塗りとなっています。

外壁には松の壁画が描かれ、極彩色の彫刻も見られるので、社殿の後ろ側もご覧になってみてください。

鶴岡八幡宮「武内社」のご祭神「武内宿禰命」

武内宿禰(たけのうちすくね・たけのうちのすくね)は古事記や日本書紀に伝わる人物です。

古事記によると、景行・成務・仲哀・応神・仁徳と、5人の天皇に224年に渡って仕えた忠臣とされ、武運や長寿の神として信仰されています。

天皇の補佐役である宰相を長く勤め、数々の功績をあげて、360歳余りまで生きたという伝説もあります。

政治的な能力が高かったということで、鎌倉幕府の二代執権、北条義時を武内宿禰の生まれ変わりとする説話も残っている他、

かつては日本の紙幣の肖像にも採用されるなど、古事記や日本書紀に登場する天皇以外の人物としては、かなりの有名人なんです。

武内宿禰を祀る神社は全国にあり、特に八幡神社では、ご祭神として祀られていたり、摂末社として社殿が構えられていたりします。

武内宿禰は仲哀天皇の皇后の神功皇后とも繋がりが深く、鶴岡八幡宮の本宮では神功皇后とその皇子の応神天皇を祀っていること、

また、鶴岡八幡宮とも縁の深い京都の石清水八幡宮において、本殿の西側に摂社を構えて武内宿禰命が祀られていることから、

鶴岡八幡宮の武内社は、本宮の西隣に配置されています。

鶴岡八幡宮「武内社」の場所(地図)

武内社は、鶴岡八幡宮本宮の楼門をくぐって左手に進んだところにあります。

鶴岡八幡宮の観光スポット一覧

関連記事一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。