江島神社で最も有名な社殿は中津宮ですが、「江島神社」ならびに「江島大明神」とは、辺津宮・中津宮・奥津宮のこれら3社の総称となり申す。

※注釈※ 本来は岩屋が本殿(本宮)。辺津宮・中津宮・奥津宮の三社そろって「江島神社」。

このページでは、辺津宮の歴史と御朱印のほか、辺津宮に伝わる伝説や境内見どころ(茅の輪、むすびの樹の参拝方法等)を述べてい‥‥‥申す。

江島神社・辺津宮

読み方

へつみや

別名

下之宮(しものみや)

造営年

1206年(建永元年)

再建年

1675年(延寶3年)

改修年

1976年(昭和51年)※社殿新築

屋根の造り

権現造

ご祭神

田寸津比賣命(たぎつひめのみこと)

江島神社と「辺津宮」の歴史・由来【年表あり】

⬆️カロリーメイト止まらず27個食べて虫歯になった愚かさほど噂の‥‥「夜の辺津宮」

⬆️カロリーメイト止まらず27個食べて虫歯になった愚かさほど噂の‥‥「夜の辺津宮」

江島神社の辺津宮は、慈覚上人良真の発願によって、源実朝の後ろ盾により、1206年(建永元年)に創建されました。

そもそも、江島神社の歴史自体は、『江島縁起』によれば、552年(欽明天皇13年)に端を発します。

| 年 | できごと |

| 700年(文武天皇4年) | 役小角(えんのおづの。修験者、生634年~没701年)が岩屋の社殿に参籠し、神託により修験霊場を開く。 その後泰澄(たいちょう)、道智(どうち)、弘法(こうぼう)、安然(あんねん)、日蓮(にちれん) といった数々の名僧が修行し、神徳を得る |

| 814年(弘仁5年) | 空海が岩屋本宮を創建(ほぼ同時に、本宮/現在の奥津宮が創建されたと推定される) |

| 853年(仁寿3年) | 慈覚大師が上之宮(現在の中津宮)を創建 |

| 1182年(養和2年)4月5日 | 源頼朝が江島神社へ赴く。高雄山神護寺の文覚上人が弁財天を勧請、藤原秀衡調伏の儀を執り行う(『吾妻鏡』より)。 このとき、源頼朝が八臂弁財天と、奥津宮の石鳥居を奉納 |

| 1206年(建永元年) | 慈覚上人良真が源実朝の力を借りて下之宮(辺津宮)を創建 |

| 1274年(文永11年) | 元寇・文永の役 |

| 1275年(建治元年)9月23日 | 後宇多天皇が元寇を退けた御礼として「江島大明神」の勅額を奉納 |

| 1281年 | 元寇・弘安の役。 |

| 1600年(慶長5年) | 徳川家康が参詣 |

| 1649年(慶安2年) | 神仏習合により金亀山与願寺(きんきざんよがんじ)と号する |

| 1675年(延宝3年) | 辺津宮が再建される |

| 1868年(明治元年) | 明治新政府による神仏分離令が発令される。仏式を全廃、純神道「江島神社」と称す。 |

| 1872年(明治6年) | 県社に列せられる運びとなる、仏式を廃し「江島神社」へ改称す。 島内の僧侶はすべて僧籍を剥奪の上、神職へ転職。岩本院はこれまで参拝者の宿泊施設だった経緯から旅館業を営むことになり「岩本楼」へ改称す。 |

| 1970年(昭和45年) | 奉安殿(辺津宮)が創建される。 |

| 1976年(昭和51年) | 大改築によって辺津宮の社殿を新築 |

| 2019年(平成31年/令和元年) | 奉安殿に奉安される「木造弁才天坐像」が国の重要文化財指定を受ける。 |

これらの歴史を年表形式で見ていくと、江の島という島そのものが、天女のご神徳によって造成されたことが分かりまする。

その後、戦乱の世においては戦勝の女神として霊験をあらわし、江戸時代以降は財宝と芸術、音楽と知恵の神(弁財天)として信仰されてい‥‥‥申す。グヘっ

【補足🐣ピヨ01】江島神社の三社の名称の変遷

| 下之坊(下ノ坊) | 明治維新以前の呼称 | 明治維新以前の祭祀者・別当職 |

| 辺津宮 | 下之宮、下宮、下ノ宮 | 下之坊(下ノ坊) |

| 中津宮 | 上之宮、上宮、上ノ宮 | 上之坊(上ノ坊) |

| 奥津宮 | 御旅所、本宮御旅所(本社) | 岩本院(巌本院、岩本坊、中ノ坊) |

| 岩屋 | 本宮、巌屋、巌穴、龍穴、金窟、龍窟、洞窟、蓬莱洞 |

江島神社辺津宮(下之宮)御由緒

1206年(土御門天皇の御代)源実朝が創建す。

弁天堂(奉安殿)には日本三大弁財天の妙音・八臂弁財天御尊像を始め十五童子像・後宇多天皇の勅願・弘法大師の護摩修法による弁財天像他が奉安されている。

宗国伝来の古碑・福石・白龍銭洗池・御神木の結びの樹などがあり、八坂神社・秋葉稲荷社が境内社として鎮座する。

辺津宮の御祭神「田寸津比賣命(たぎつひめのみこと)」とは?

辺津宮のご祭神、「田寸津比賣命(たぎつひめのみこと)」は、「多岐都比売命」と表記されることもあります。

一般的には、宗像三女神の一柱として数えられる女神です。

宗像三女神とは、アマテラスとスサノオの誓約においてスサノオから生まれた、

- 市杵嶋姫(いちきしまひめ)

- 湍津姫(たぎつひめ)

- 田霧姫(たぎりひめ)

の三柱の女神のこと。女神たちの名前や表記には諸説あります。

江島神社においては、この三女神を、

- 辺津宮・・・田寸津比賣命(たぎつひめ)

- 中津宮・・・市寸島比賣命(いちきしまひめ)

- 奥津宮・・・多紀理比賣命(たぎりひめ)

の3ヶ所にそれぞれお祀りしています。

田寸津比賣命の御利益は?

田寸津比賣命は単体でお祀りされることはほとんどありません。

常に、「三女神」として、他の女神とセットで祀られている神様です。

神様の性格として、

- 海の女神

- 財福の女神

- 芸ごとの女神

- 交通、運輸の女神

といった性格を持ち合わせており、これによって、

- 交通安全、海上交通安全

- 豊漁、商売繁盛

- 金運アップ

- 知恵

- 子孫繁栄

- 戦勝

- 芸、音楽、弁舌

などの御利益を期待できます。

神仏習合によって弁天様と習合した女神

田寸津比賣命をはじめとする三女神は、古くは三柱あわせて「江島明神(えのしまみょうじん)」と呼んでいました。

しかし、御利益の重複から、仏教と習合するにあたって弁財天と同一視され、後世になって「江島弁天」等と呼ばれるようになりました。

源頼朝が八臂弁財天を奉納していることから、頼朝の頃には既に、弁財天信仰が確立していたことがわかります。

ただし、庶民に弁財天信仰が浸透し、多くの人が江島神社を訪れるようになったのは江戸時代以降であると言われています。

辺津宮は江島神社ナンバーワンの恋愛成就パワースポット!

江島神社全体が、恋愛成就のパワースポットと知られていますが、その中にはいくつかのパワースポットポイントがあり、辺津宮は間違いなくその一つ。

江ノ島へ訪れた際は、ぜひ辺津宮で恋愛成就、付き合っている人との進展、夫婦のしあわせを祈願してくださいね!

※金運と恋愛運をアップする!? 辺津宮の注目スポット、奉安殿と銭洗白龍王につきましては、当サイトの「江島神社「奉安殿・銭洗白龍王」」をご参照ください!

辺津宮の境内見どころ

瑞心門

「参道を道ゆく人々が瑞々(みずみず)しい心で参拝ができるように」との願意が込められて造営された門です。

瑞心門の周囲には後述する石製の狛犬像、蟇石、最勝銘碑、をくぐった先には真正面に弁財天像、左右に百度供養塚と永代祭礼講碑があります。

関連記事:![]() 江島神社「瑞心門」

江島神社「瑞心門」

弁財天像

2002年(平成14年)に、江島神社鎮座一四五〇年を記念して建てられた像です。

関連記事:![]() 弁財天像と弁財天童子像

弁財天像と弁財天童子像

長堀検校奉納石狗一対

- 奉納年:1865年(慶応元年)

長堀検校とは、上述した「杉山検校」の弟子筋にあたる人物でござる。新潟の新発田出身の盲人。

手水舎

2021年度はコロナ禍中にあったため、手水は下掲写真のように手水鉢に花が生けられた花手水となっていた。

辺津宮の巾着型賽銭箱に注目!

辺津宮の賽銭箱は、巾着型のちょっと変わった形をしています。

この賽銭箱は、「相模彫り」という地元特有の堀りかたでできているもので、お賽銭を入れるときれいな音が鳴るようにできています。

1959年(昭和34年)に、地元の商店が奉納しました。

制作者の名前は、北海道出身の鏡碩吉(かがみけんきち)氏となっています。

辺津宮の扁額(へんがく)

辺津宮にはカラフルふるふるコノヤローな極彩色の扁額が飾られています。あまり上を見る方はいないと思いますが、ちょうど賽銭箱に上あたりにありますので、ぜひ!参拝された際は上を見ておいてください。

海に囲まれた江ノ島の鎮守社らしく海をイメージさせる水色を基調として彩色されています。金文字の「辺津宮」とのコントラストが映えます。

天女(弁財天)が型どられた見事な透かし彫り

禅宗様の海老虹梁・実肘木に出三斗(出組)、金色のかざり金具には当社の社紋に波模様があしらわれている。

茅の輪

くぐることで御利益を得られる茅の輪。辺津宮の正面に位置しています。

単にくぐれば良いというのではなく、茅の輪には正式なくぐり方があります。

辺津宮の茅の輪の由来とくぐり方

「茅の輪(ちのわ)」とは、名前のとおり、茅(ち=「ちがや」という植物)を大きな輪に束ねたものです。

茅の輪は、江島神社への参拝前にくぐるのが正しいとされています。

なぜなら、茅の輪をくぐることによって、穢れ(けがれ)が落とされ、身を清めることができるとされているからです。

江島神社の茅の輪のくぐり方

- 茅の輪の前に立ち、軽く礼をする

- 左足を茅の輪に入れ、そのまま輪をくぐって左側にぐるりと回り、元の場所(茅の輪の前)に戻る

- もう一度、礼をする

- 右足を茅の輪に入れ、そのまま輪をくぐって右側にぐるりと回り、元の場所に戻る

- もう一度、礼をする

- 左足を茅の輪に入れ、輪をくぐったまま左向きに輪の外へ出て、その後、神前(辺津宮)にお参りする

意外にも、茅の輪は1度くぐるだけではダメで、合計3度もくぐるものなのです。

知らずに訪れてしまい、あまり清められないまま神前にお参りする方も多いようですので、ぜひかっこいい参拝の仕方を覚えて彼カノにレクチャーしてあげましょう。

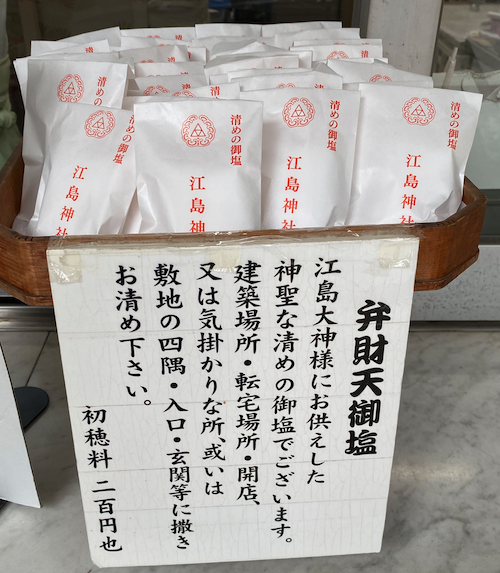

社務所

ご祈祷を受ける時の待合室などが社務所にある。江島神社特製の御砂も社務所で授与している。ご祈祷の申し込みもできる。

御砂

初穂料(値段):200円

古神札納所

社務所を向かい見て左脇には「古神札納所」が設置されています。

古くなったお札やお守りなどはコチラに奉納してお焚き上げしてもらおう。OHっ!OHっ!オぅいェ〜

手前に賽銭箱が据えられているが、これはお気持ちばかりのお賽銭を‥‥という意味かしらぁん♡

手前の立て札に書かれている内容

お焚き上げは一年間御守護して下さった御神札お守りなどに感謝し、忌火で燃納する神事です。お焚き上げ料として300円よりお納めください。

以下のものはご遠慮ください。

・ビニール・プラスチック・ぬいぐりみなどの化学製品の類いのもの(ダイオキシンが多量発生するもの)

・陶器・ガラスなど燃えないものご不明な点は社務所へお申し出ください。

弁天池?龍神池??

龍神は弁財天の神使という信仰がありますが、この江ノ島では古くから龍神は弁財天の夫神として財宝福徳の利益をもつとされ、厚い崇敬が寄せられています。

龍神は水辺に鎮まる神であり、古来、気象を司る国土安泰の神でもあります。この池では弁財天の夫神である「銭洗白龍王」を祀っています。

⬆️龍神像のアップ(遊園地のお化け屋敷の横あたりにありそうな像)

⬆️龍神像のアップ(遊園地のお化け屋敷の横あたりにありそうな像)

以下にこの摩訶不思議な池の淵に看板が立てられていましたので、内容を載せておきます。

看板の内容

弁財天の神使「白龍王」は高さ3メートル、相模彫り師「鏡 碩吉」氏の苦心の作であり、水源には徳力製の純金の小判が秘められています。(※注釈※ 上述、北海道出身の鏡碩吉(かがみけんきち)氏)

黄金水のご利益

古より、この黄金水のご利益として以下のような内容が伝えられています。

- 健康に良い

- 運が開ける

- 声が良くなる

- 美しくなる

江島神社は日本三大弁天の1つであり、関東におけるもっとも信仰心の篤い江島弁天の神使である白龍王です。

御玉よりほとばしる霊水を頂戴し、ご利益をうけられるようお祈りしましょう。

銭洗い白龍王

この黄金浄水で心とお金を洗い清めお詣りいたしましょう。

奉安殿(弁天堂)【神奈川県重要文化財】

辺津宮の拝殿(本殿)を向かい見て左脇にある八角のお堂です。弁天堂の通称で親しまれていますが、内部に仏像が安置(奉安)されることから正式には奉安殿(ほうあんでん)と呼称します。

内部には神奈川県重要文化財の指定を受けている「八臂弁財天(はっぴべんざいてん)」と日本三大弁財天の1つとして有名な「裸弁財天の妙音弁財天(みょうおんべんざいてん)」が安置されています。

江戸時代、この江島弁財天には多大な崇敬が寄せられており、「江の島詣」の語源ともなったほど江ノ島のシンボル的な仏像でした。

弁天堂(奉安殿)の拝観料金・拝観時間

- 拝観料金:大人200円 中高生:100円 小学生:50円 小学生未満:無料 (25名~団体割引)

- 拝観時間:午前8時30分~午後4時30分

銅鳥居の前あたりから見た眺望も楽しめる!

この辺津宮は山頂とまでは行かないが、階段や坂を登ってきていることから、それなりに眺望が楽しめる。

銅鳥居の前あたり(秋葉神社前あたり)の木々の隙間からは江の島大橋と江の島弁天橋、仲見世商店街などが一望できる。

むすびの樹(大銀杏)

江島神社の辺津宮の御神木である「大銀杏」です。

2つの幹の根が1つに結ばれている様相をもじって「むすびの樹」と命名されています。

そんな「むすびの樹」はいつしか、縁結びの願掛けをする人が増え、その縁あってかピンク色の「恋むすび・縁むすび絵馬」が数数多に掛けられるようになっています。

しクぁし!2018年(平成30年)の台風24号の影響で枝が剪定され、現在は下掲写真のような先っちょを切られた白ネギ状態になってい‥申す。きゃ

それでも縁結びの願掛けする人が散見されまする。

関連記事:![]() 江島神社むすびの樹(大銀杏)

江島神社むすびの樹(大銀杏)

辺津宮の銅鳥居

中津宮側の出入口には辺津宮の大きな銅鳥居と狛犬が見えます。豪壮感ただよう立派な鳥居です。

沓巻きと沓石(台石)

銅鳥居前の手水鉢

向かい見て右側面に「文化6年己巳 三月吉日」の刻銘が見える。

左側面には「芝口 汐留 吉野屋」の刻銘が見える。

どうやら現在の港区汐留にあった吉野屋の人物が文化6年(1809年)に奉納した手水鉢のよぅ。ウフ

江島神社・辺津宮の周辺の境内末社

辺津宮の周辺(一応の境内地)には、以下のような末社が鎮座していまする。

秋葉社・稲荷社

- 創建年:不明

- 再建年:2001年(平成14年)

- 御祭神:(とようけひめのみこと)、火之迦具土神(ほのかぐつちのかみ)

- 建築様式:入母屋造

- 屋根の造り:銅葺

- 社格:江島神社・末社

江島神社の境内末社「秋葉社・稲荷社」の詳細については下記ページをご覧くだすわぁぃ♡

八坂神社

- 創建年:不明

- 再建年:1844年(弘化元年)、2001年(平成14年)

- 御祭神:建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこ)

- 建築様式:入母屋造

- 屋根の造り:銅葺

- 社格:江島神社・末社

- 例祭:江ノ島天王祭(毎年7月中旬)※別名:神幸祭

江島神社の境内末社「八坂神社」の詳細については下記ページをご覧くだすわぁぃ♡

辺津宮の石碑と灯籠一覧

辺津宮の周辺にはおそらく江ノ島島内でもっとも石碑や灯籠が多いのではないか?‥‥というほど、石碑や灯籠が多い。

特に江戸時代には江島詣が盛んだったことから、江戸時代の著名人が奉納した石碑や灯籠などが数多く散見され申す。

詳細は下記ページをご覧くだせぇ。ウぇっハっ

関連記事:![]() 江島神社・辺津宮の石碑と灯籠一覧

江島神社・辺津宮の石碑と灯籠一覧

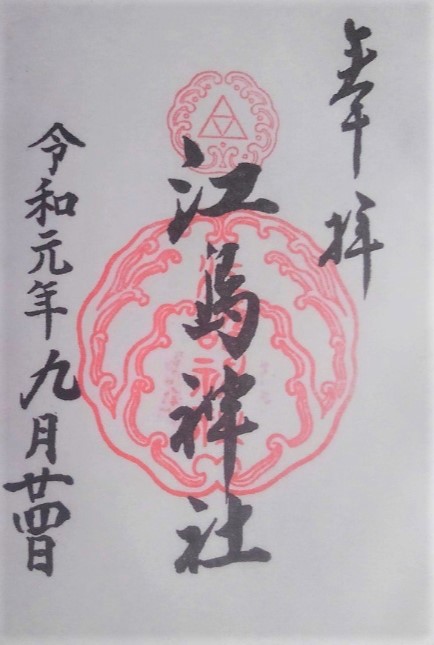

江島神社・辺津宮の御朱印の種類

江島神社三宮総称の御朱印

江島神社は辺津宮・中津宮・奥津宮の3社を総称して「江島神社」と呼称します。故に三社総称の御朱印です。

- 初穂料(値段):300円

- 授与場所:辺津宮前の授与所

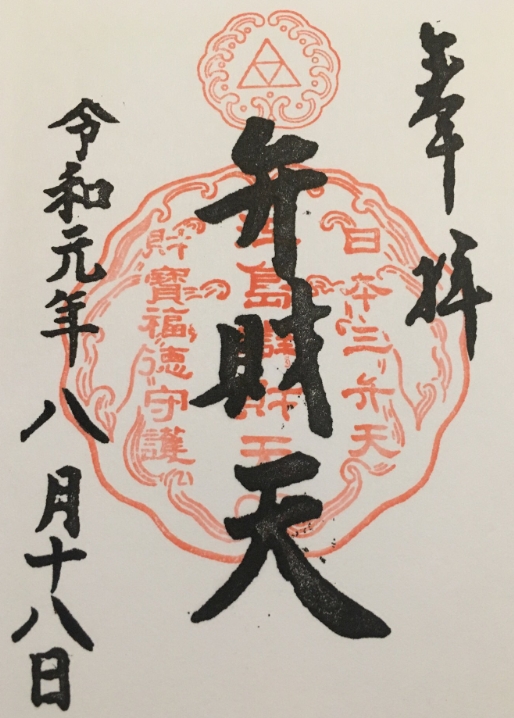

日本三大弁財天の御朱印

日本三大弁天を誇示した御朱印です。江島神社は日本三大弁天の一角です。

日本三大弁天一覧

- 宮島・大願寺(広島県宮島)

- 竹生島・宝厳寺(琵琶湖の北部の小島)

- 江島神社(江ノ島)

弁財天はもともとは神仏習合時代の名残を残す仏教の守護神です。したがって現在に至っても寺院と神社で祀られています。

- 初穂料(値段):300円

- 授与場所:辺津宮前の授与所

辺津宮の御朱印

辺津宮の御朱印です。

- 初穂料(値段):300円

- 授与場所:辺津宮前の授与所

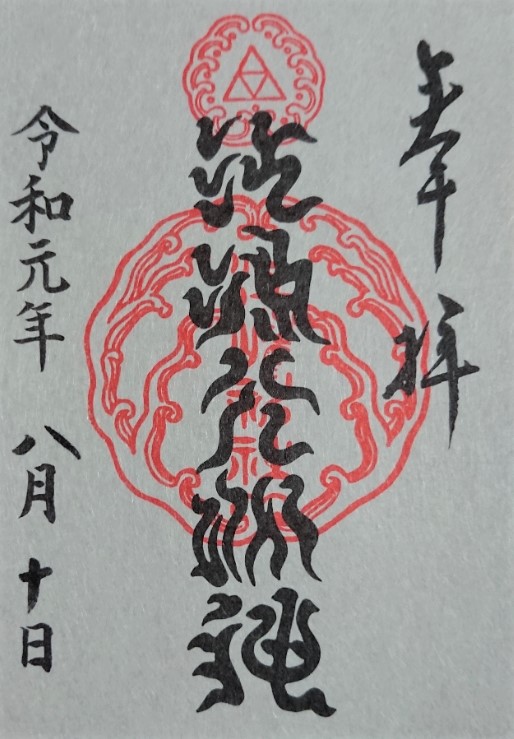

江島大明神の御朱印

汚い字を書きやがって‥とか、思っちまぃひゃすが、これは後宇多天皇の御宸筆による宇多天皇の字体になります。

「江島大明神」と書かれています。

- 初穂料(値段):300円

- 授与場所:辺津宮前の授与所

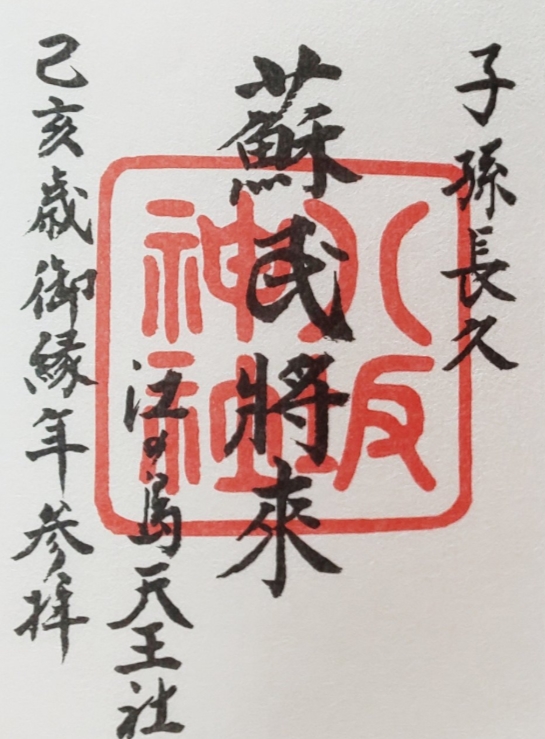

八坂神社(辺津宮の末社)蘇民将来の御朱印

辺津宮の境内末社である八坂神社の御朱印です。蘇民将来とは八坂神社の御祭神である「スサノオ命」に由来した伝説になります。

- 初穂料(値段):300円

- 授与場所:辺津宮前の授与所

※江島神社の御朱印について詳しくは、当サイトの以下、コンテンツにてでご紹介してい‥‥‥申す。きゃ

辺津宮の場所(位置)

江島神社の境内は、江ノ島全体に及びます。

その境内の中で、辺津宮は最中心部に位置しています。

江ノ島の入口から近く、いっとう目立つ「朱の鳥居」から、徒歩でおよそ3~5分で到着します。

江島神社への交通アクセス

江島神社へのアクセスは、当サイトの以下の記事をご覧下さい。

関連記事:![]() 藤沢駅から江ノ島までのアクセスは小田急1択?「電車・バス・車・徒歩」での所要時間は何分かかる?

藤沢駅から江ノ島までのアクセスは小田急1択?「電車・バス・車・徒歩」での所要時間は何分かかる?

関連記事:![]() 鎌倉駅から江ノ島駅 までのアクセス(行き方)「電車・バス・車(タクシー)・徒歩」など

鎌倉駅から江ノ島駅 までのアクセス(行き方)「電車・バス・車(タクシー)・徒歩」など

江島神社のINFO

住所:藤沢市江の島2-3-8

URL:http://enoshimajinja.or.jp/![]()