明王院は杉本寺のさらに奥地にあり、位置的には「十二所」という鎌倉では郊外とも呼べる地域にあります。

したがって訪れる人は少ないのですが、この寺院にもそれなりの歴史があり、境内随一の見どころとなるのが、鎌倉時代に造立されたと伝わる国の重文指定を受ける御本尊の不動明王像です。

明王院ではこのお不動さんにちなんだ御朱印をメインに数種類、授与されています。

以下では、明王院でいただける御朱印の種類・初穂料、授与時間、混雑状況についてご紹介しましょう。

明王院で御朱印をいただく際の注意点

直接御朱印をいただくのに関係はありんせんが、明王院では珍しく境内の写真撮影が全面、禁止されています。

※以下、画像一部、明王院様より引用あり

明王院の御朱印の種類一覧!

明王院では、以下の種類の御朱印をいただくことができます。

明王院の通常頒布の御朱印

- 叶地蔵尊の御朱印

- 叶地蔵尊の御朱印【鎌倉二十四地蔵尊 番外札所】

- 十一面観音の御朱印【鎌倉三十三観音霊場 第8番札所】

- 不動明王の御朱印【鎌倉十三佛霊場 第1番札所】

期間限定頒布の御朱印

- 不動明王の御朱印【初不動 御縁日】

- 不動明王の御朱印【不動明王 御縁日 大祭】

- 不動明王の御朱印【終い不動 御縁日】

- 初午祭の御朱印【大江稲荷(明王院鎮守社)】※あくまで予定とのこと※

特別にいただいた御朱印(番外)

- 不動明王の御朱印【鎌倉幕府 御願寺】

通常頒布の御朱印

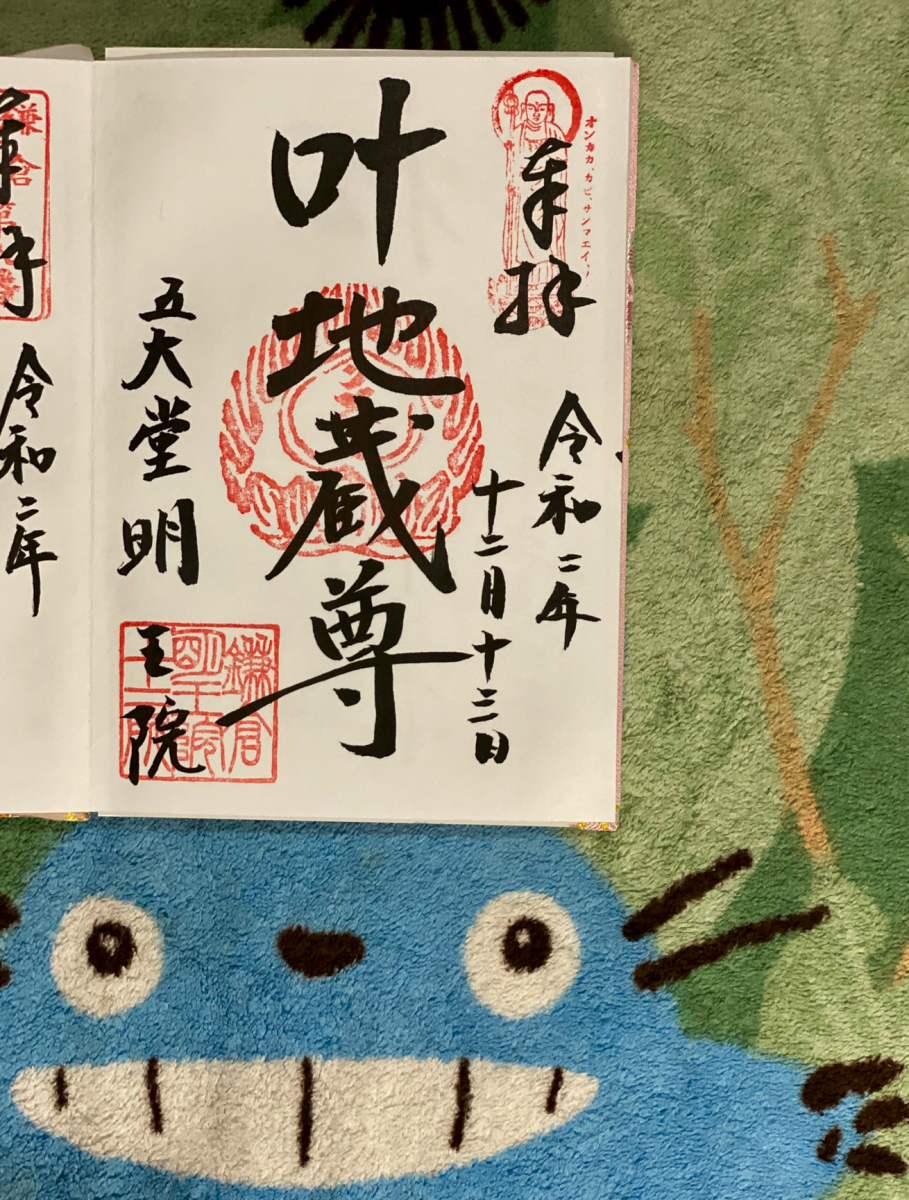

叶地蔵尊の御朱印

右上に当・叶地蔵とみられる御影が刻まれた印判が見えます。「オンカカ、カビ、サンマエイ、ソワカ」という文字も見えますが、これは地蔵菩薩の御真言になりまする。

中央には火焔宝珠が型どられた印判が見え、その中に象形文字が見えますが、これは梵字と呼ばれるものです。地蔵菩薩の梵字である「カ」が記されています。

左下の印判は少し見づらく、何が書かれているのかが分かりにくいのですが、これは「鎌倉 明王院 十二所」と刻印されているものと思われます。

十二所とは、明王院が建つ場所の住所地です。

明王院の所在地(住所):「神奈川県鎌倉市十二所32」

- お布施(値段):300円

- 授与場所:境内の寺務所兼、授与所

叶地蔵尊の御朱印【鎌倉二十四地蔵尊 番外札所】

明王院の叶地蔵尊は鎌倉二十四地蔵尊の番外札所に指定されていますが、その御朱印です。

なお、鎌倉二十四地蔵尊の番外札所は明王院のほか、円覚寺の「伝宗庵」が指定を受けています。

- お布施(値段):300円

- 授与場所:境内の寺務所兼、授与所

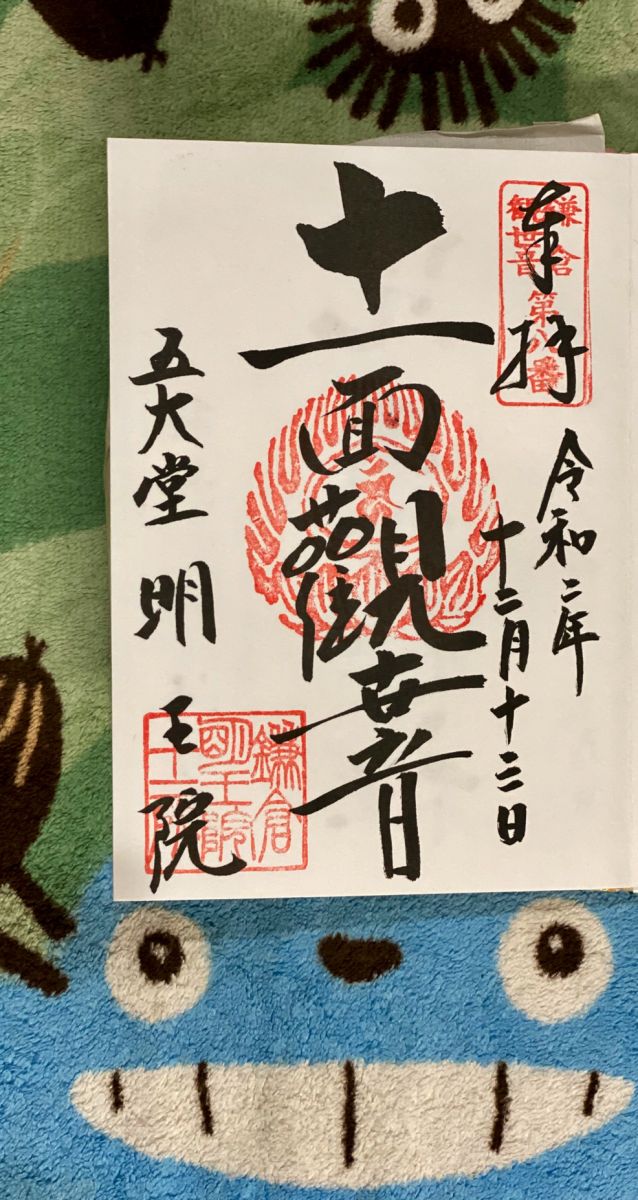

十一面観音の御朱印【鎌倉三十三観音霊場 第8番札所】

御朱印の中央に見える火焔宝珠の中の文字のようなものは「十一面観音」を示す梵字「キャ」が描かれています。

右上に「鎌倉観世音 第八番」の印判が見えますが、これは鎌倉三十三観音霊場の第8番札所の指定を受けた寺院という意味です。

なお、この十一面観音像は古くから明王院に安置されるものではなく、江戸時代中期作との見方が濃厚です。

- お布施(値段):300円

- 授与場所:境内の寺務所兼、授与所

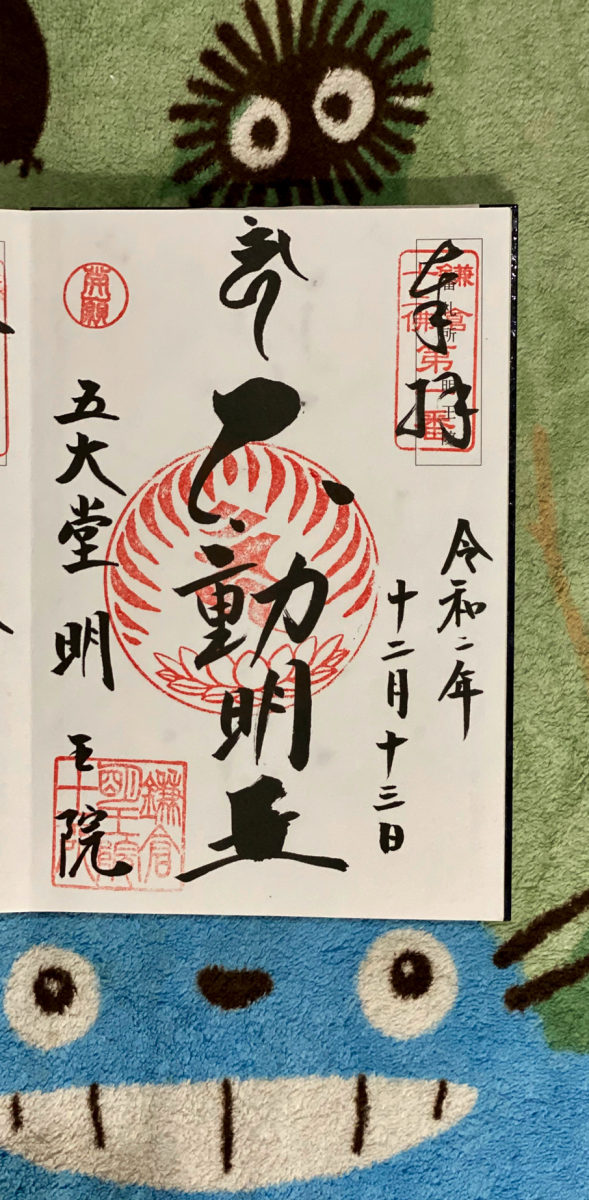

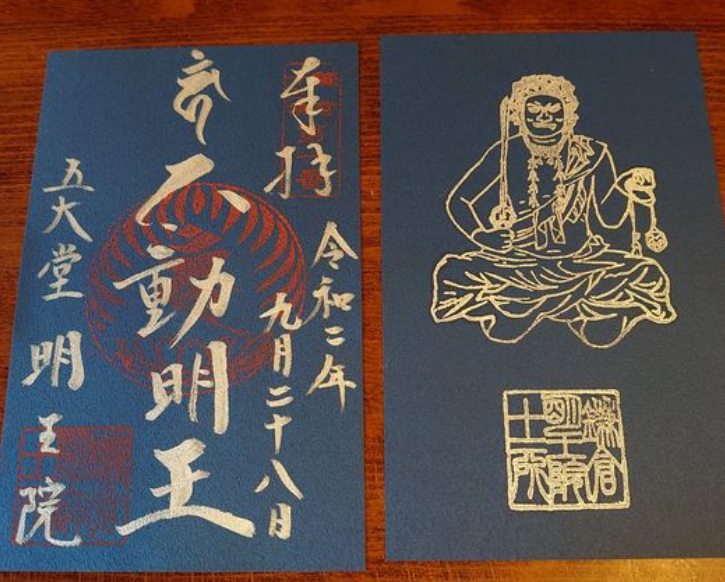

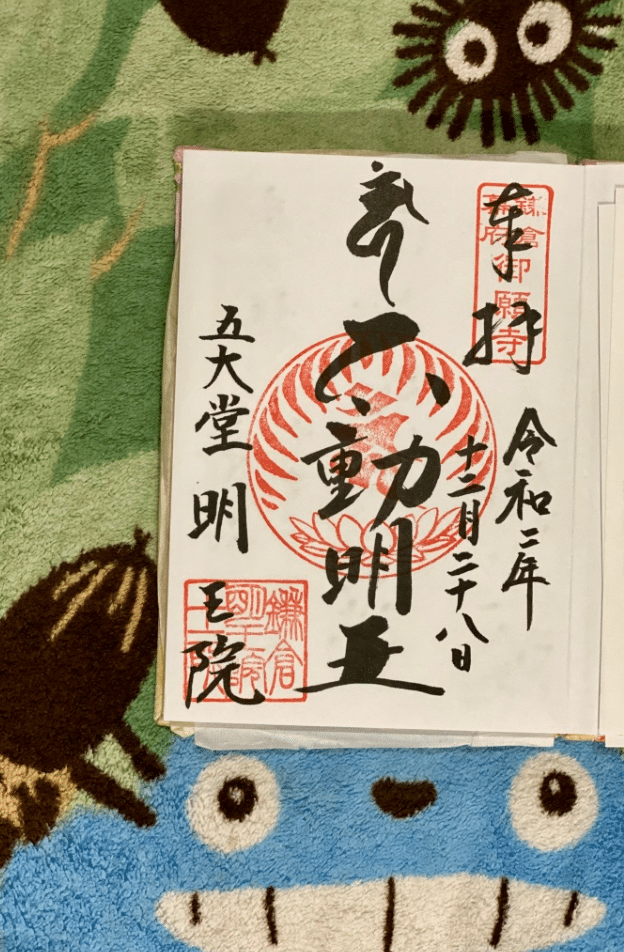

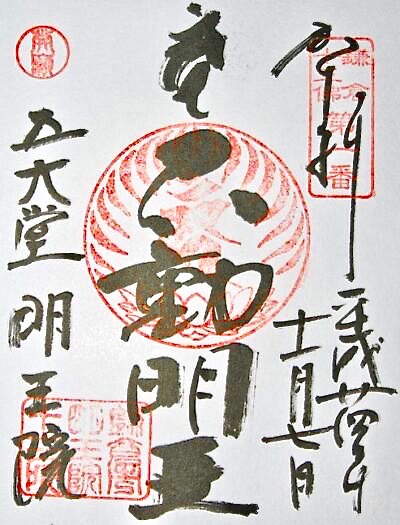

不動明王の御朱印

十三佛専用朱印帳にいただいたver.

平成27年ver.

上掲写真中央上部の模様は不動明王を示す梵字「カーン」になりまする。その下の火焔の中にも梵字が描かれています。

左上に「発願」の刻印が見えますが、これは明王院が鎌倉十三佛霊場の第1番札所の指定を受けていることから、霊場めぐりのスタートという意味合いで発願印が押されまする。

これをもって鎌倉十三佛霊場めぐりがスタートしたことを意味します。

なお、必ず1番から御朱印をいただく必要はなく、3番札所の本覚寺からスタートしても結構です。仮に最後に明王院に行ったとしても「発願印」を押していただけます。

- お布施(値段):300円

- 授与場所:境内の寺務所兼、授与所

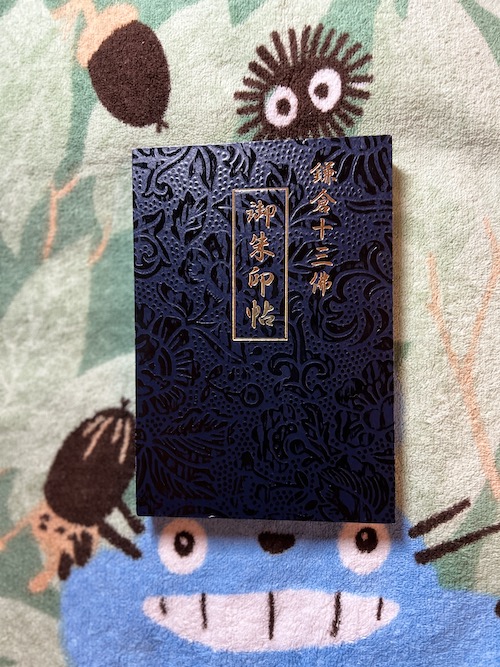

鎌倉十三佛霊場専用御朱印の購入方法

鎌倉十三佛霊場専用御朱印は指定寺院にて取扱いがあるも、中には取扱いがない寺院もある。

詳細は鎌倉十三佛霊場公式サイトを要チェック💘

明王院の期間限定御朱印(数量限定頒布)

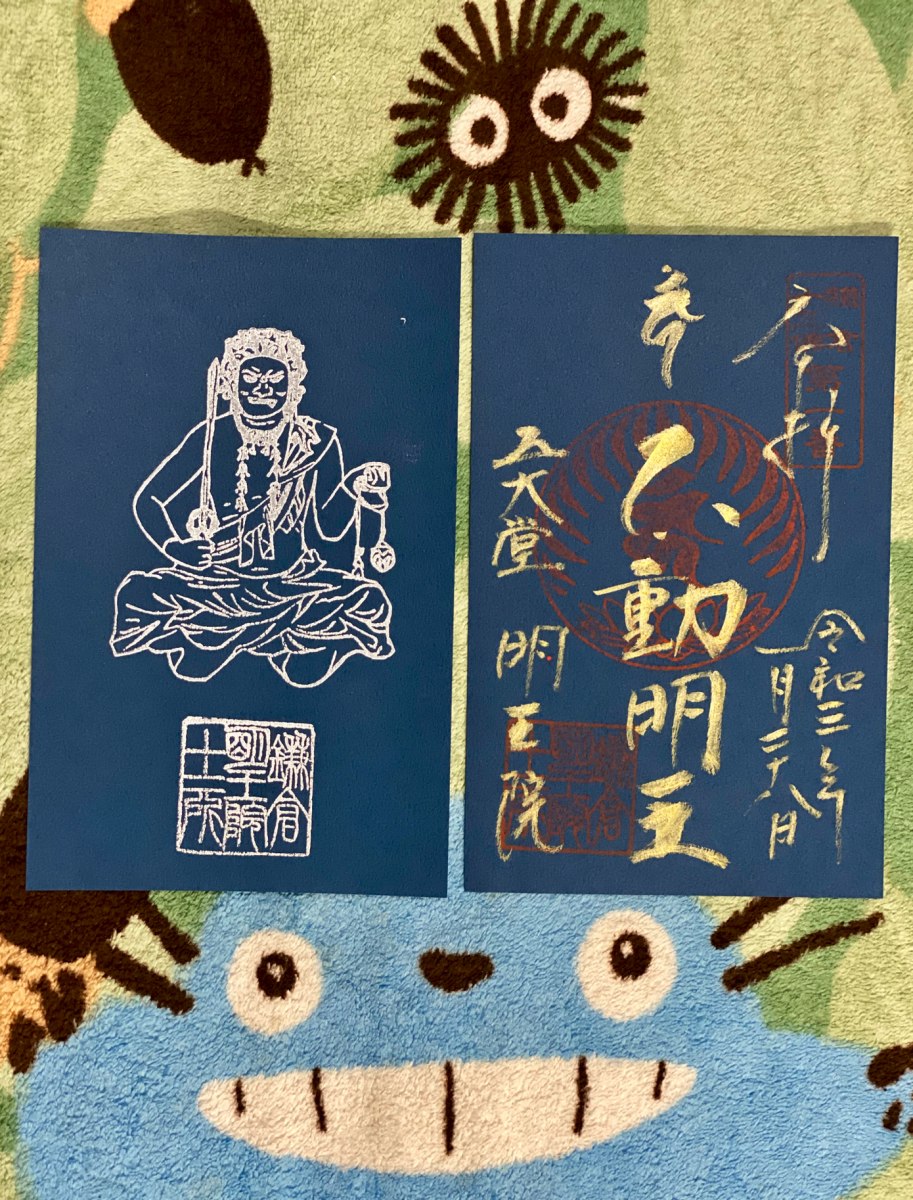

不動明王の御朱印【初不動 御縁日】

1月28日は明王院本堂にて「初不動 御縁日」を奉祝した法要(護摩法要)が厳修されます。

護摩法要の開始時間

・午前10時~、午後1時~

・場所:本堂にて

当日は護摩札を求められる方で境内は混雑しています。混雑緩和のために明王院では護摩札の事前受付もされています。

- お布施(値段):500円(御姿つき)

- 頒布日:原則1月28日のみ(新型コロナ感染拡大防止対策など特段の理由があれば延期もあり)

- 頒布枚数:限定200組(書き置きのみ)

- 授与場所:境内の寺務所兼、授与所

明王院の御本尊「不動明王(五大明王)」とは?

明王院の御本尊は不動明王です。本像は東日本大震災 復興祈願の出開帳の折、鎌倉国宝館の調査にて鎌倉時代初頭に造立されたことが明らかにされており、国の重要文化財の指定を受けるに至っています。

現在は本堂となる五大堂の内部にて、免震構造を持つ須弥壇の上に他4躯(体)の明王像とともに安置されています。ゆえに中座の不動明王を含めて「五大明王」とも呼ばれます。

このように鎌倉で五大明王がすべて揃う形で奉安されている寺院はこの明王院だけとのこと。オホ

不動明王の御朱印【不動明王 御縁日 大祭】

毎年9月28日に不動明王の御縁日を奉祝する大祭(護摩法要)が午後1時より本堂にて斎行されます。参加は一般の方でも自由にできます。

この御朱印はこの不動明王の御縁日大祭を記念して特別頒布される限定御朱印になります。

大祭(護摩法要)へ出席できなくても朝から寺務所はオープンしており、朝から特別御朱印を授与されています。

なお、このような御朱印が頒布される背景としては、法要で書き手がいないために前もって準備された御朱印になります。

したがって頒布枚数には限りがありますことをご承知おきください。

お布施(値段):500円(御姿つき)

頒布枚数:108体 (煩悩の数)

※年度により頒布枚数変更の可能性あり

授与場所:境内寺務所

- お布施(値段):300円

- 頒布日:原則9月28日のみ(新型コロナ感染拡大防止対策など特段の理由があれば延期もあり)

- 授与場所:境内の寺務所兼、授与所

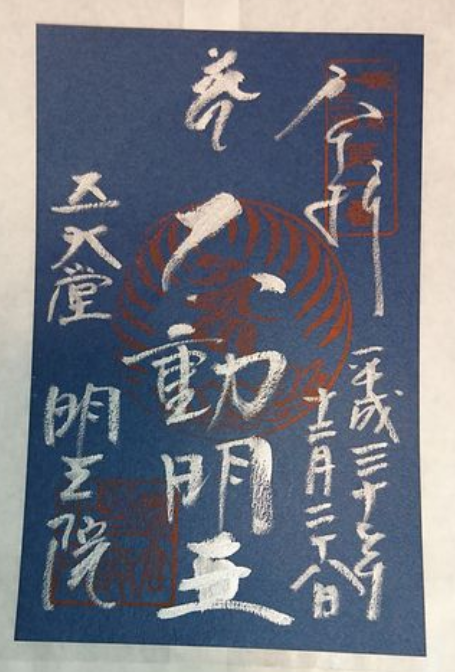

不動明王の御朱印【終い不動 御縁日】

12月28日は当年最後の不動明王御縁日となります。通称「終い(しまい)不動」。

午後1時より本堂にて護摩法要が厳修されます。参加は一般の方でも自由。

上掲写真をご覧になって分かるように終い不動の御朱印は「銀色」で書かれています。

- お布施(値段):300円

- 頒布日:原則12月28日のみ(新型コロナ感染拡大防止対策など特段の理由があれば延期もあり)

- 授与場所:境内の寺務所兼、授与所

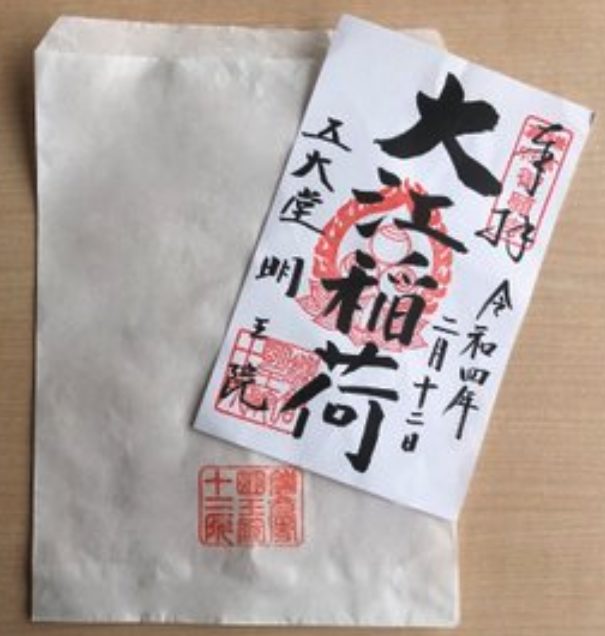

大江稲荷社(明王院鎮守社)の初午祭限定授与の御朱印

大江稲荷社を所管とする十二所・明王院では、上記、初午祭の祭礼日限定で「大江稲荷」の御朱印を頒布する予定。(毎年、頒布するのかは未定とのこと。2022年度は大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」で登場した大江広元公ゆかりの神社として、初めてお出ししたとのこと。)

中央に大きく「大江稲荷」の墨書きが入る。

注目したいのは右上の「鎌倉幕府 御願寺」の印判。これは当寺の開基が鎌倉幕府4代将軍・九条頼経(藤原頼経)だったことに因む。

九条頼経は京都の摂関家の出自。承久の乱直前に幕府執権・北条義時と尼将軍・北条政子の御願によって鎌倉へ下向した。

中央の火焔梵字印(火焔宝珠印)は「三弁宝珠印」と呼ばれる印判。仏教にて仏尊の霊験を表す宝の珠のこと。

なお、この御朱印は明王院というお寺が稲荷社という神社の御朱印を授与するという現在では稀有な神仏混淆スタイルの御朱印となる。

(往古の稲荷社の稲荷信仰は真言密教(真言宗)と習合して広まったので本来のスタイルに戻った様ともいえる。ちなみに明王院も真言宗。また、伏見稲荷社はかつて白狐を眷属としたダーキニー(荼枳尼天=稲荷大神と習合)を奉斎する愛染寺(伏見稲荷本願所)と呼ばれた。伏見稲荷神社(現在は伏見稲荷大社)として独立したのは明治の神仏分離令以降。)

大江広元木像公開記念の御朱印

明王院の観音堂には、かつて大江稲荷にて安置されていたと伝わる大江広元公の木像が安置されており、毎年、一定の期間を設けて特別一般公開される。

その特別公開期間中にのみ、特別御朱印が授与される。(これも今後頒布するのかは未定とのこと。頒布するのであれば明王院の公式サイトor Facebook・Instagramにて掲載予定とのこと)

2022年度の公開期間

2022年度は4月1日(金)〜30日(土)に御開帳。頒布場所は明王院境内にて。

特別にいただいた御朱印(番外)

不動明王の御朱印【鎌倉幕府 御願寺】

この御朱印は幾度も当寺へ参拝していたところ、偶然いただけた御朱印です。ほかの御朱印との大きな違いは「鎌倉幕府 御願寺」の印判を特別に押印した御朱印です。…アちゅっ!

明王院は1235年(嘉禎元年)、鎌倉幕府4代目将軍「藤原頼経(ふじわら の よりつね)」の発願により創建された寺院です。

創建以来、鎌倉幕府の御願寺(祈願所)として、幕府の直命により数々の大法要を執り行ってきた由緒ある歴史を有します。

元寇(げんこう)襲来の折は鎌倉幕府からの直命により、元軍退散の護摩法要が厳修された記録も見えます。

このような縁起があったことを表した熱き印判といえます。…アちゅっ! 2連発はサブぃか。

御本尊のお不動さんも数々の国難を脅かす脅威を取り除いた霊験あるお不動さん(五大明王)といえるでしょう。幕府の鬼門の方角となる「十二所の地」に当寺が鬼門封じとして建立された重みが伝わってくるようです。

- お布施(値段):300円

- 授与場所:境内の寺務所兼、授与所

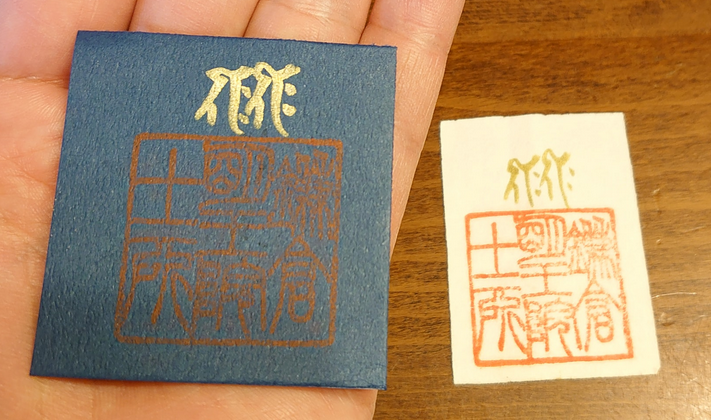

これも御朱印かな?『1月限定の縁紙(えにし)』

当年最初の歓喜天の御縁日には1月限定頒布の「縁紙(えにし)」が授与されます。

歓喜天の梵字が金泥で描かれた縁

歓喜天の好物とされる大根が描かれた「縁」

歓喜天の縁日法要は午後2時より本堂にて。

お布施(値段):志納

授与場所:境内の寺務所兼、授与所

明王院の御朱印の授与場所(地図)

- 境内の寺務所兼、授与所

明王院の境内は、けっして広いとは言えませんが、様々な植物が植栽されており、四季の彩を楽しめます。

後方が崖になっており、その崖の上に森林が広がることから、野生のリスが降りてきて木の実を食べる姿も見られます。

境内入って約20メートルぐらい直進すると本堂である五大堂に行き着きます。

その五大堂を向かい見て左端に寺務所兼、授与所がありまする。

授与所は内部に入る形式ではなく、授与所の出入口に台が設置され、その上でお守りや御朱印を授与されています。

境内入口の左脇に見える建物は当院の住職さん一家の居住スペース(庫裏)なので立ち入らないようにしてください。

御朱印のもらい方

本堂(五大堂)へ参拝。その後、寺務所兼、授与所へ立ち寄り拝受。

御朱印の授与時間(営業時間)

- 9時頃〜16時まで

※現在はコロナ禍においては感染防止ため変更の可能性あり。詳細は明王院の公式サイトをご覧ください。

拝観料金

- なし(無料)

明王院の混雑具合

明王院境内は不動明王さんの御縁日は混雑していますが、上述したようにお不動さんの御縁日はすでに書かれた書き置きの御朱印の授与になるため、混雑は皆無です。

金銭を用意して寺務所兼、授与所にいる寺務員に手渡すことで、その場ですぐにいただけます。

仮に団体客などが来ても10分も待つことなく、すんなりといただけると思います。(法要以外で明王院に団体客が来ることは珍しい)

明王院の場所と交通アクセス(最寄駅など)

最寄駅

・JR横須賀線「鎌倉駅」

鎌倉駅からバスを利用する場合

鎌倉駅発 京急バス 系統番号 鎌23・24・36番へ乗車。

「泉水橋」バス停下車、徒歩3分。

車での交通アクセス

JR鎌倉駅方面から

八幡宮突き当たりを右折、朝比奈IC方面に向かい泉水橋医院の角を左に曲がる

朝比奈IC方面から

鎌倉駅方面に向かい明石橋過ぎて最初の角を右に曲がる

明王院の駐車場

6台ほどのスペースあり。※確認していませんが、檀家(関係者)専用もしくは檀家(関係者)優先の可能性があるため、当日、駐車場を利用する際は要問い合わせ。

駐車できなかった場合のことを考慮して以下に明王院周辺の駐車場を掲載しておきまする。

明王院付近の駐車場一覧

【豆知識】御朱印の歴史や由来

寺社をめぐって御朱印を集めるのがブームとなっていますが、あなたは御朱印についてどれくらいご存知でしょうか。

以下のページ↓では、御朱印の歴史や呼び方、御朱印をいただく時のマナーなどについて詳しくまとめていますので、これから御朱印集めをされる方は、ぜひ!ご一読ください。

明王院の御朱印についての関連記事一覧

関連記事:![]()

関連記事:![]()

関連記事:![]()

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。