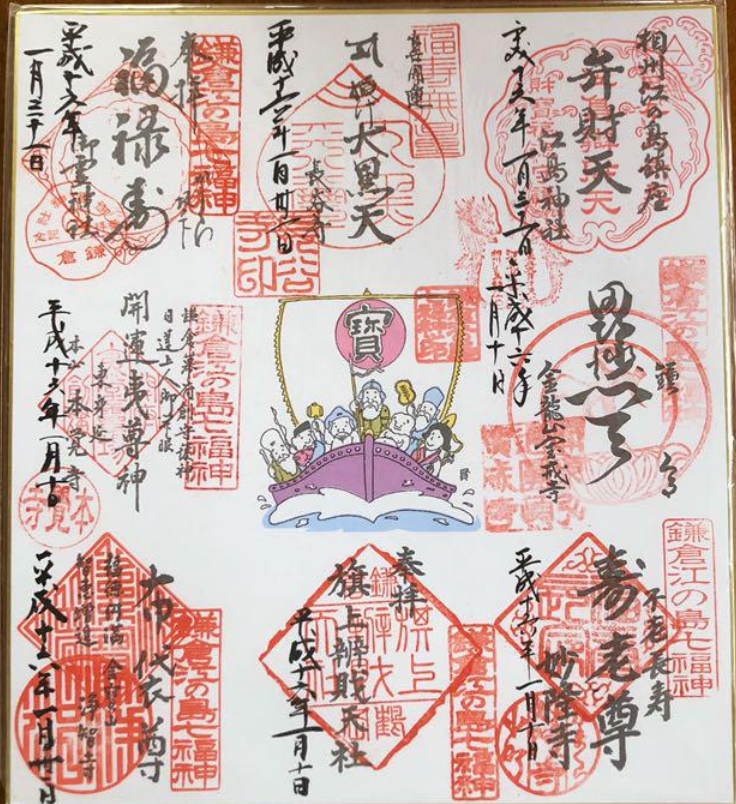

江島神社でいただいた御朱印一覧

通常頒布の御朱印

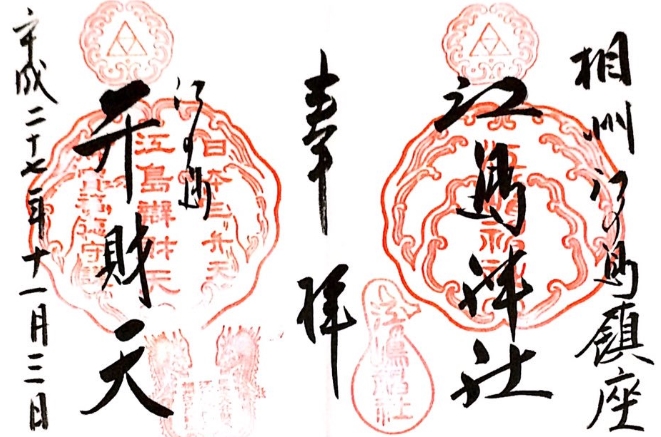

| 社号(江島神社)の御朱印 | |

| 江島神社・三宮 | 「辺津宮(邊津宮)」の御朱印 |

| 「中津宮」の御朱印 | |

| 「奥津宮」の御朱印 |

| 奥津宮 | 「八方睨みの亀」の御朱印 |

| 「龍宮」の御朱印 | |

| 「江島大明神」の御朱印 | 江島神社の主神 |

| 「八臂弁財天」の御朱印 | 与願寺(昔の江島社)のご本尊 |

| 「蘇民将来(將來)」の御朱印 | 八坂神社(江島社末社) |

| 鎌倉江ノ島七福神めぐり | 弁財天の御朱印 |

| 「色紙」の御朱印 | |

| 「専用御朱印帳」の御朱印 |

期間限定頒布の御朱印

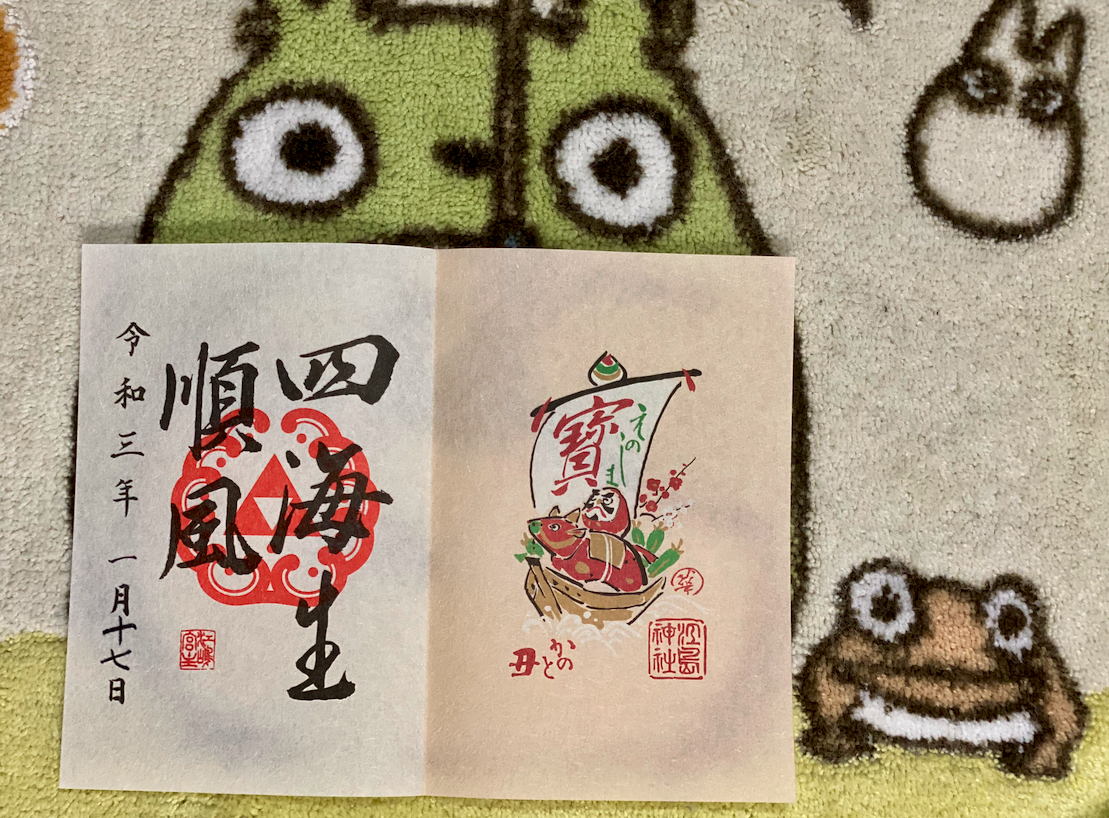

| 正月期間限定 | 「四海生順風」の御朱印 |

| 干支の御朱印 | |

| 御縁日・巳の日の御朱印 | 社号(江島神社)の御朱印 |

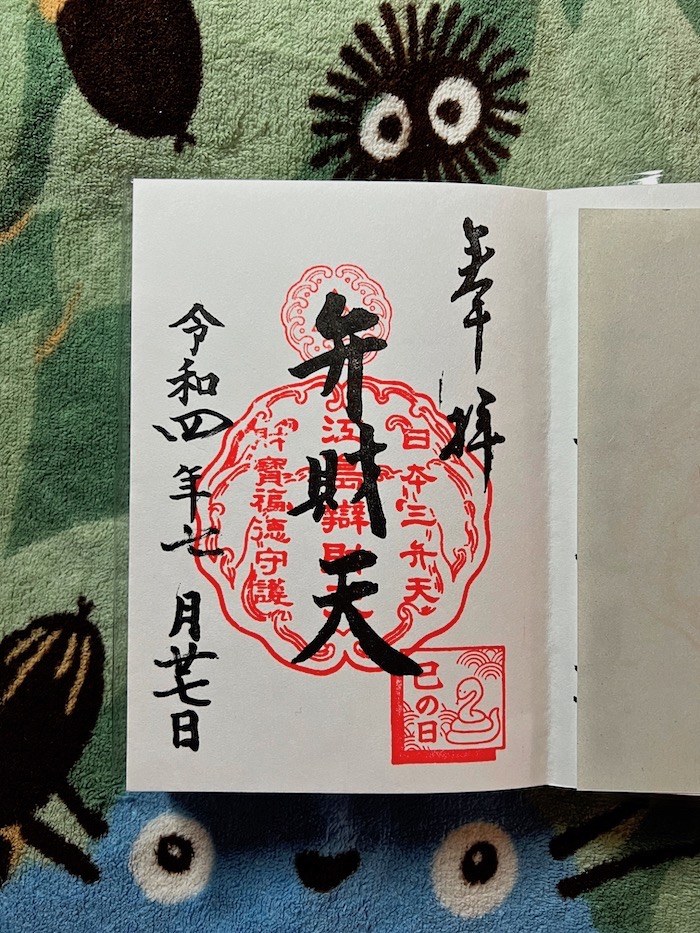

| 「弁財天」の御朱印 | |

| 灯籠夏まつりの御朱印 | |

| 湘南の宝石の御朱印 |

不定期で頒布される期間限定御朱印

| 天王祭神輿修復奉賛御朱印 | |

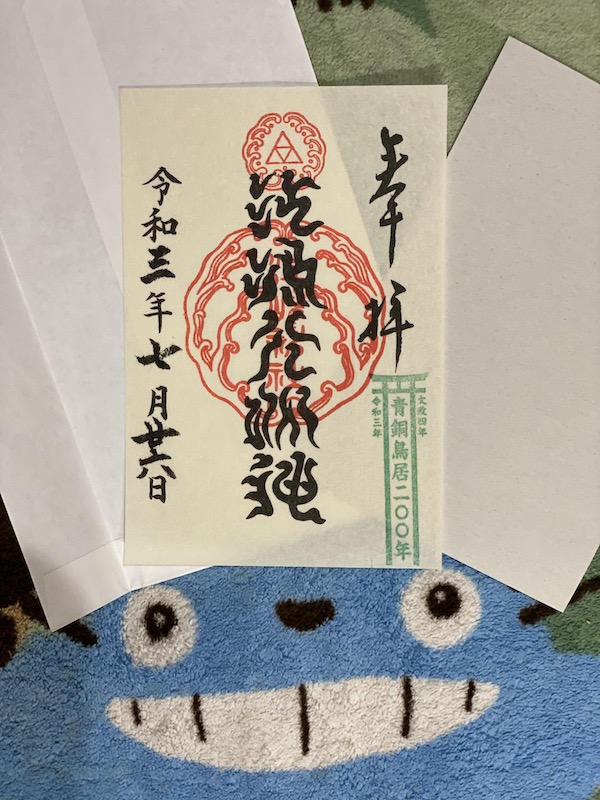

| 青銅鳥居200年奉祝の御朱印 | |

| 「江島神社御鎮座1470年」 記念奉祝の御朱印 |

|

| 「源頼朝公勧請八四〇年」 記念奉祝の御朱印 |

江島神社のコロナ感染拡大防止対策による御朱印対応

最新情報は江島神社公式HPを要チェック💘

江島神社の御朱印の種類・初穂料

「江島神社」の御朱印

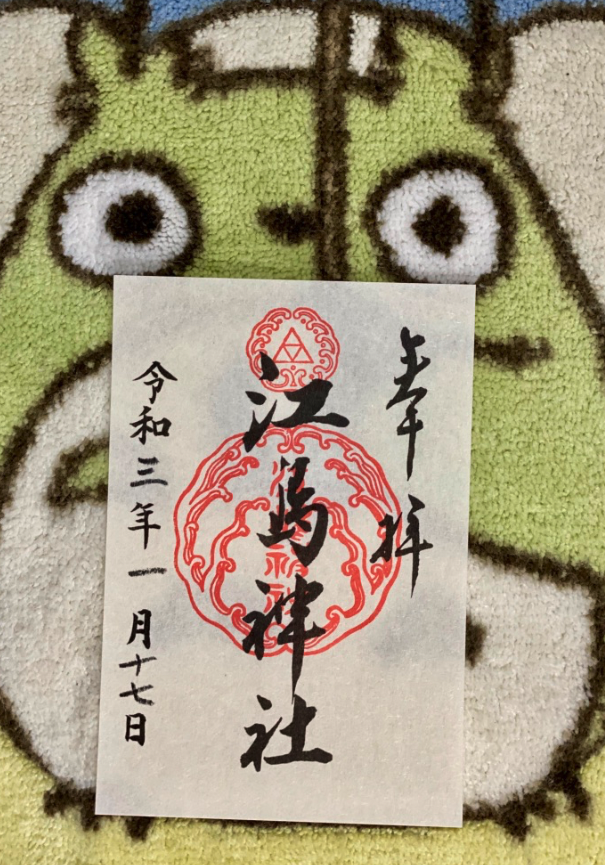

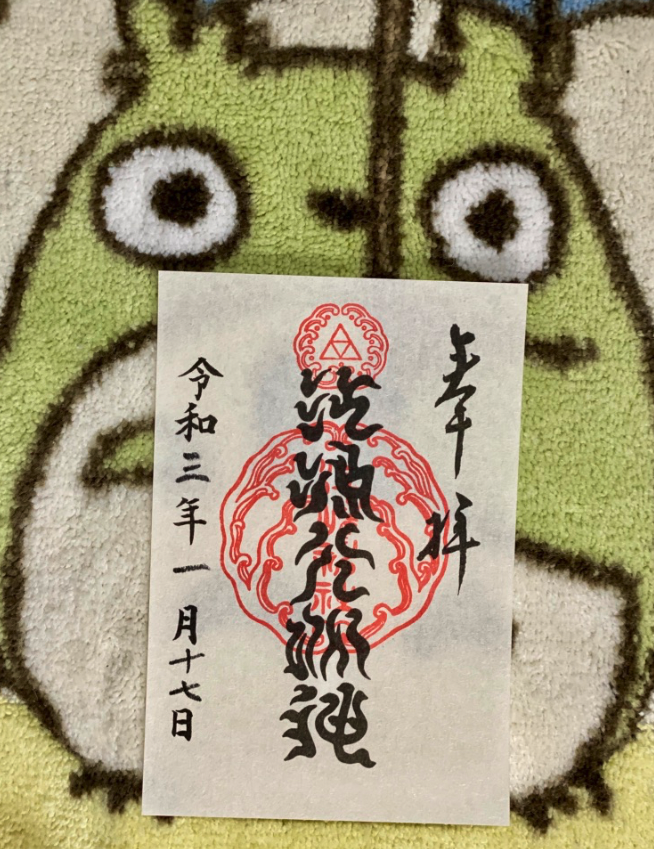

ピヨ🐣2021年(令和三年)ver.

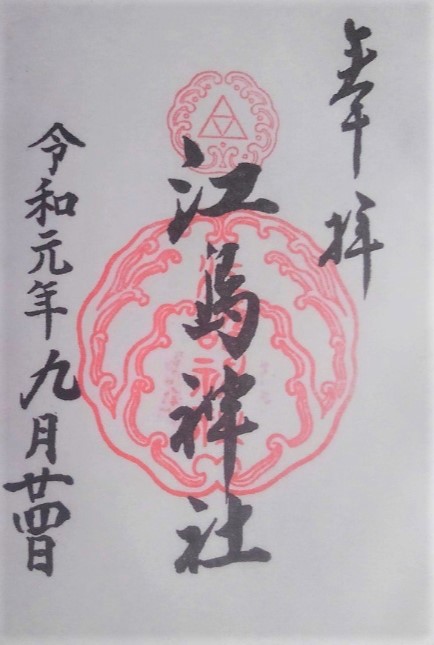

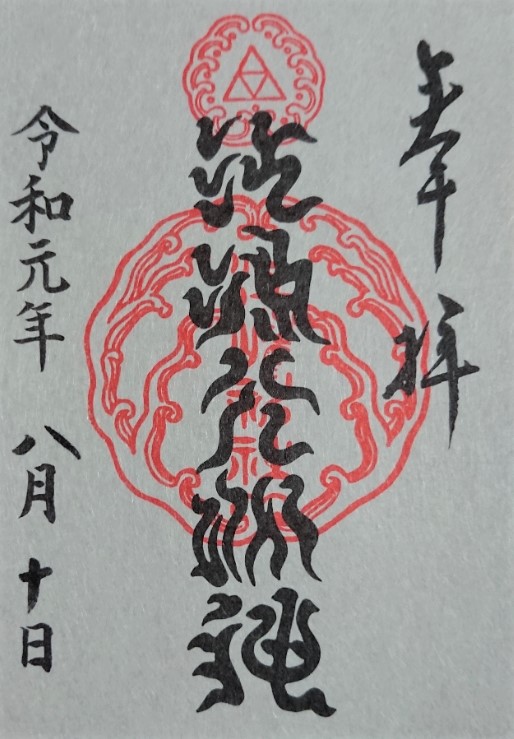

ピヨ🐣令和元年ver.

江島神社とは、辺津宮・中津宮・奥津宮の総称。

江島神社では、2019年より、御朱印の種類が増え、その際に、元々あった「江島神社」と「弁財天」の御朱印のデザインが、若干変更されています。

⬆️以前の江島神社・弁財天の御朱印。見開きでもらうこともできた。

現在授与されている10種類の御朱印のうち、直接御朱印帳にいただけるのは、こちらの「江島神社」の御朱印と、次に紹介する「弁財天」の御朱印の2つのみとなっています。

- 初穂料(値段):300円

江島神社の社紋「向かい波の中の三つ鱗」

江島神社の社紋「向かい波の中の三つ鱗」

中央上部に押されている朱印は江島神社の社紋(神紋)で、「向かい波の中の三つ鱗(うろこ)」が表現されています。

この社紋は、北条家が家紋を「三つ鱗(三枚の鱗)」にした経緯を伝える、以下のような伝承にちなんでいます。

1190年(建久3年)、鎌倉幕府の初代執権・北条時政(北条政子の父・源頼朝の舅)が、子孫繁栄を願うために江の島にある弁財天の洞窟(現在の岩屋)に籠っていたところ、満願の夜に、厳かで上品な女性が現れます。

その女性は「あなたの子孫は国を支配することになるだろう」と伝え、大蛇となって、3枚のうろこを残して海に去りました。

そこで時政は、「3枚のうろこ」を家紋としました。

蛇は弁財天の使いです。

『太平記』に見えるこの逸話は、「弁財天の使いである大蛇が神託を伝えに現れた」などと解釈されています。

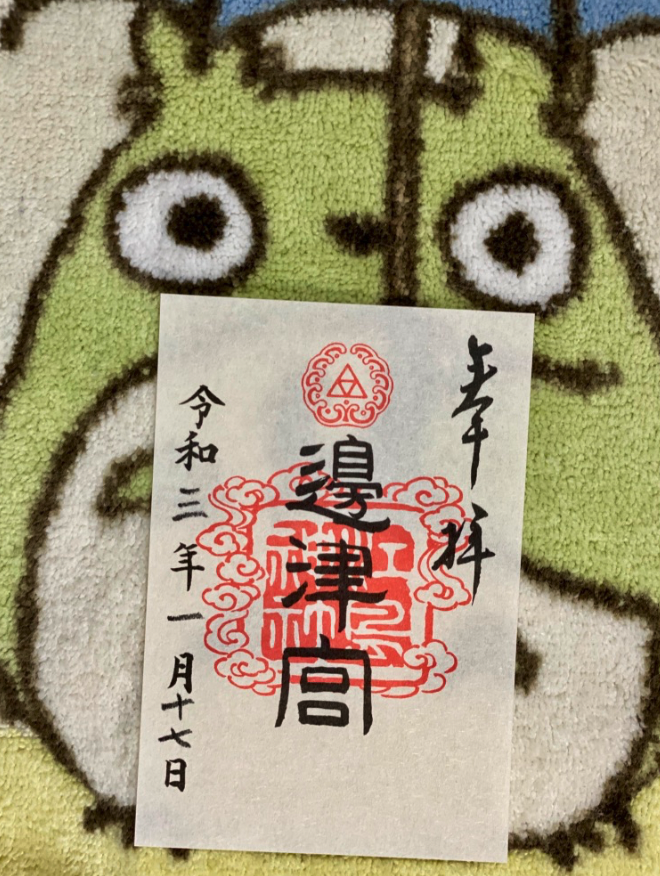

江島神社三宮「辺津宮(邊津宮)」の御朱印

ピヨ🐣2021年(令和三年)ver.

ピヨ🐣令和元年ver.

この御朱印は田寸津比賣命(たぎつひめのみこと)を祀る辺津宮の御朱印となる。

「たぎつ」とは、潮流が速く、激しい様子を表す素敵な言・葉💋

豊かな恵みをもたらす一方で、時に人々を恐怖のドン底に陥れる大海を神格化して祀ったのが、この三神なのであ〜る。

- 初穂料(値段):300円

※書置きのみ※

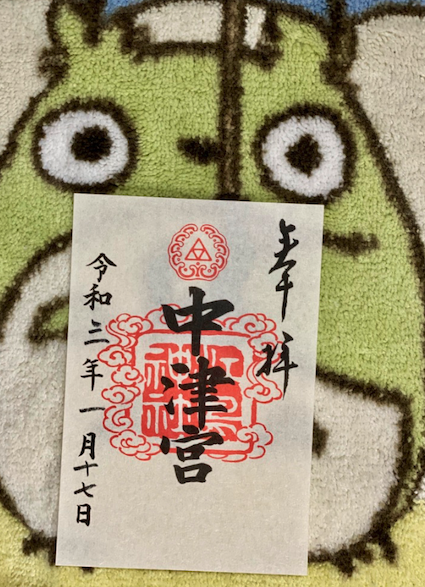

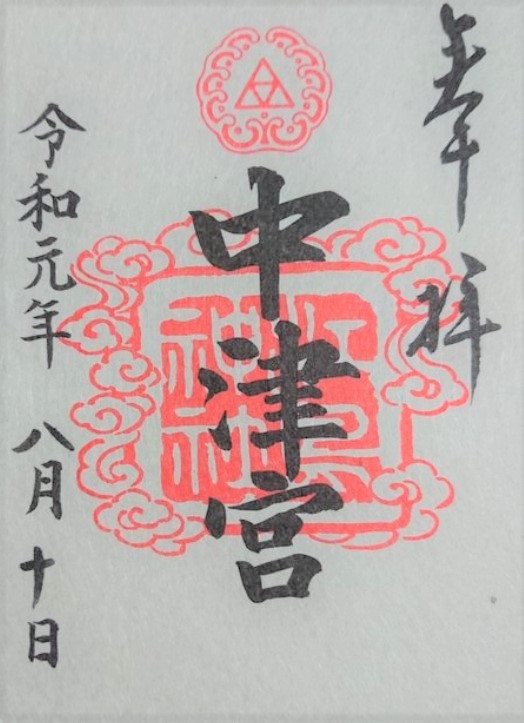

江島神社三宮「中津宮」の御朱印

ピヨ🐣2021年(令和三年)ver.

ピヨ🐣令和元年ver.

中津宮には、三神の中の「市寸島比賣命」が、みっちり素敵に奉祀され〜る。

市寸島比賣命は三姉妹の中でも特に美人だと伝承され、弁財天と同一視され続けてきたことから姉妹神を伴わず、単独で祀る社寺も、やっぱり素敵にある。

「いちきしま」とは、「神霊を斎く(いつく:祀る)島」という意味で、広島の「厳島神社」の社号の由来にもなった。

- 初穂料(値段):300円

※書置きのみ※

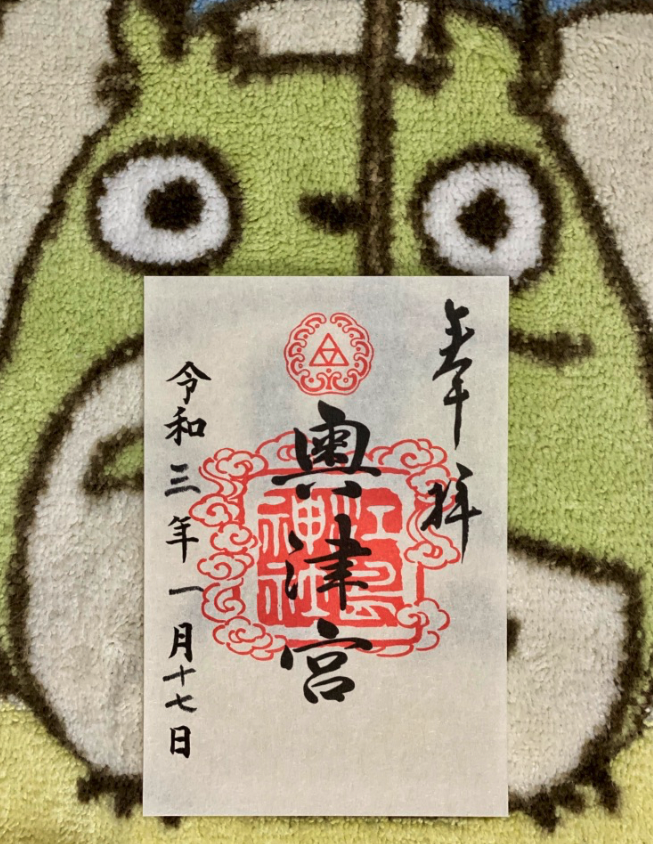

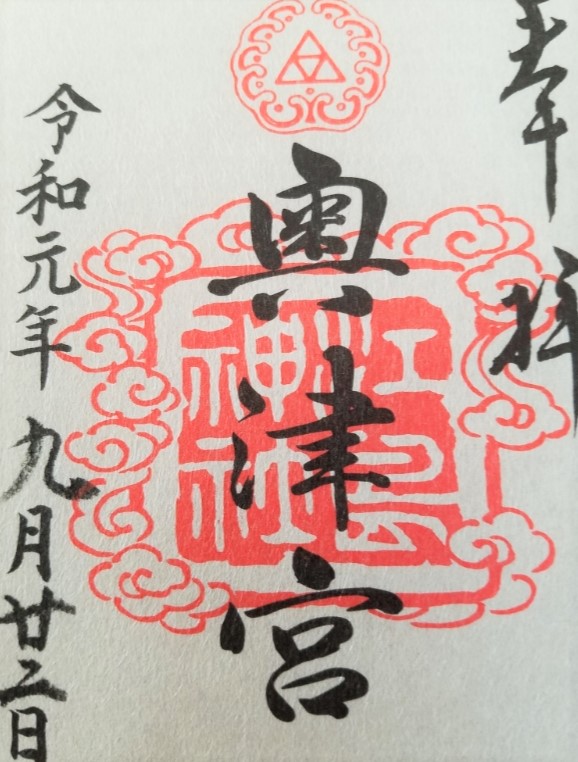

江島神社三宮「奥津宮」の御朱印

ピヨ🐣2021年(令和三年)ver.

ピヨ🐣令和元年ver.

奥津宮には、三神の中の「多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)」が奉祀される。

「たぎり」も、「たぎつ」と同じく、海が荒れている様子を表現した言葉。

三女神のうち、誰を長女・次女・三女と位置付けるかは出典により異なるのだが、江島神社では『古事記』に倣い、多紀理比賣命を長女神とする。

然るに多紀理比賣命(奥津宮)が長女、市寸島比賣命(中津宮)が次女、田寸津比賣命(辺津宮)が三女‥‥これら三姉妹で以て「江島大明神」と称する。

- 初穂料(値段):300円

※書置きのみ※

「江島大明神」の御朱印

ピヨ🐣2021年(令和三年)ver.

ピヨ🐣令和元年ver.

「大明神」とは神を尊んで呼ぶ呼び名(神号)のことであり、「大神」と意味合いは同類とされるも、仏教的な称号の一つとな〜る。

神仏習合時代、「八百万の神々は仏教の仏が人々を救済するために仮の姿で現れたもの」とする本地垂迹(ほんじすいじゃく)説が広まった。

この説により、仏の化身とされた神々は「明神」「大明神」などと、絶え間なく素敵に呼ばれたのだった。

御朱印に書かれているのは文字?‥なんて書いてるの?

話変わって、鎌倉時代の蒙古襲来の折、大風を吹かせて海上の蒙古船団を素敵に壊滅させたその謝礼として、後宇多天皇により江島社へ「江島大明神」の扁額が、ハイパー素敵に奉納された。

その後宇多天皇が奉納した扁額に宸筆した文字こそが、この御朱印中央に記される、とても読みづれぇ〜〜文字になる。

‥‥なんて書いてんのか分かる??

これ「江島大明神」と書かれているのヨぉン❤️

🐥扁額は現在でも素敵に見られ〜る💕

この扁額は江島神社参道の入口に屹立する、青銅の鳥居に飾られる。

- 初穂料(値段):300円

※書置きのみ※

江島神社・奥津宮「龍宮」の御朱印

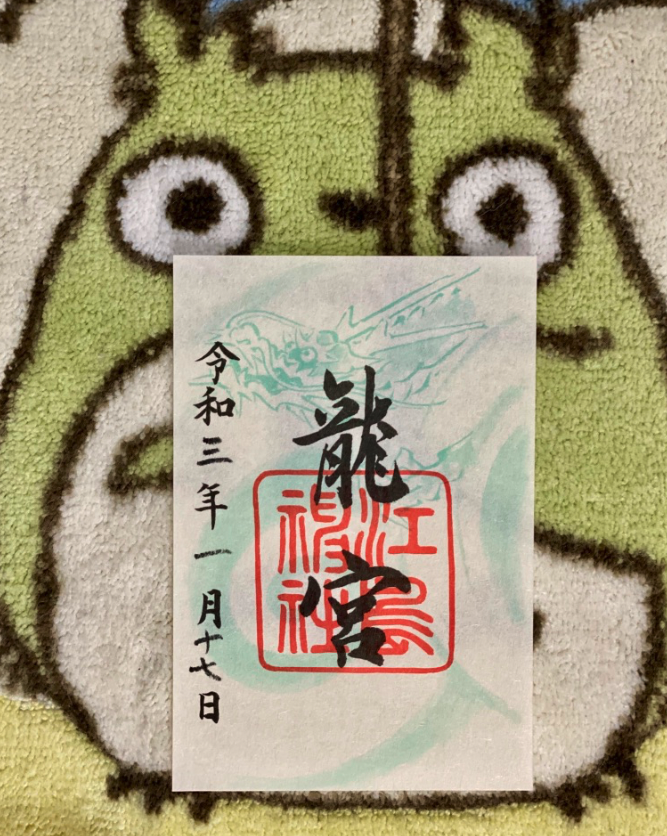

ピヨ🐣2021年(令和三年)ver.

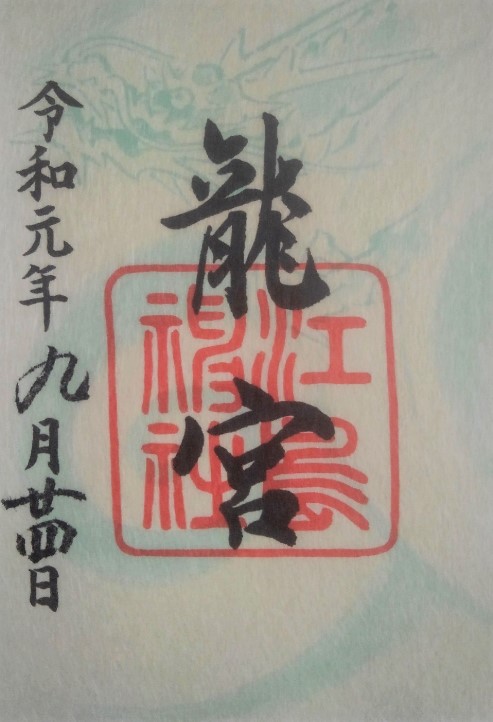

ピヨ🐣令和元年ver.

奥津宮の隣には、「龍宮(わだつのみや)」があります。

1993年(平成5年)に崇敬者により建てられた新しい神社で、龍宮大神(龍神)を祀ります。

御朱印は、龍神が描かれた紙(硬めの和紙)でいただけます。

- 初穂料(値段):300円

※書置きのみ※

江島神社と龍神

江島神社と龍神

伝説によると、昔、鎌倉で悪さをしていた五頭龍を鎮めた天女(弁財天)が、天から下ってくる時にできたのが、江の島とされています。

弁財天に恋していた五頭龍は鎌倉市腰越の龍口明神社に祀られ、弁財天は江島神社に祀られて、2つの神社は夫婦の関係にあるとされています。

なお、弁財天は古代インドの川の神に由来しており、龍や蛇を使いとすることで知られています。

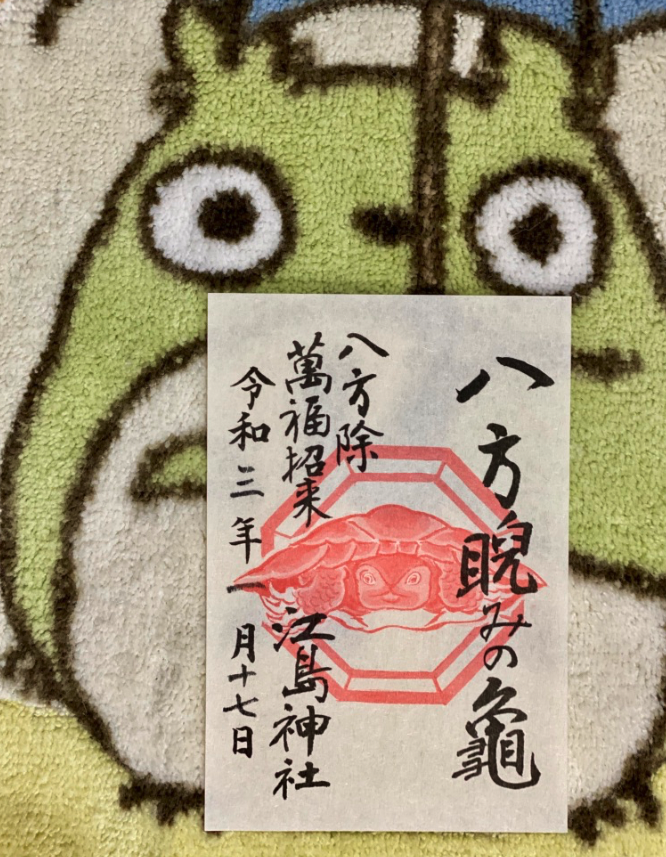

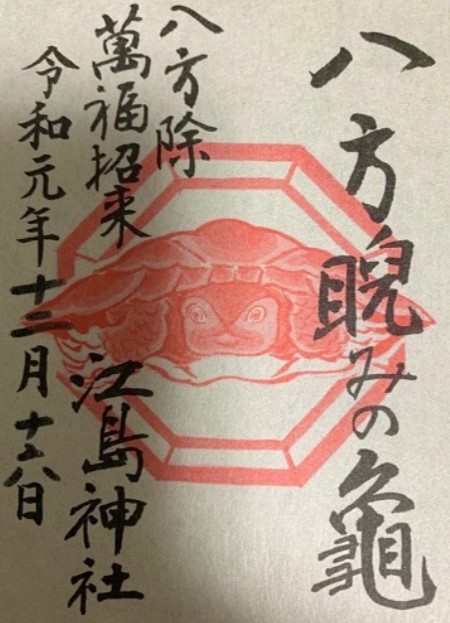

江島神社・奥津宮「八方睨みの亀」の御朱印

ピヨ🐣2021年(令和三年)ver.

ピヨ🐣令和元年ver.

「八方睨みの亀」と呼ばれるのは、奥津宮の社殿の天井画です。

八方睨みということで、どこから見上げても、コチラをにらんでいるように見えるのが特徴です。

江戸の絵師・酒井抱一(さかいほういつ)の作品を1994年(平成6年)に日本画家の片岡華陽が模写したもので、実物は社務所にあります。※片岡華陽は、瑞心門の内側の絵も手掛けています。

御朱印には、「八方睨み」にちなんで、「八方除」と記されています。

この亀に睨まれたら、どんな厄も災難も、たちまち退散してしまうことでしょう。

- 初穂料(値段):300円

※書置きのみ※

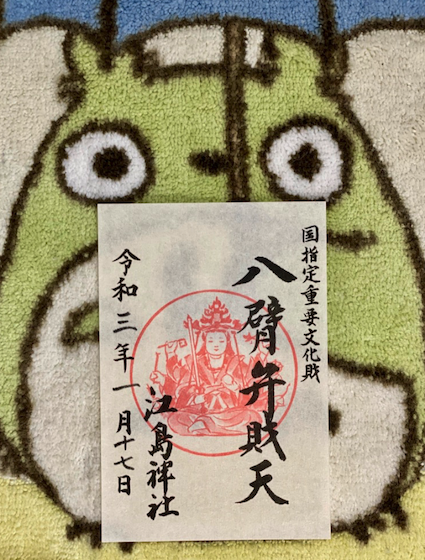

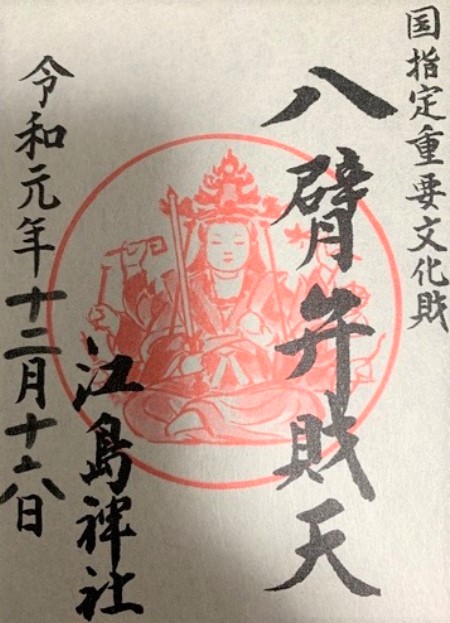

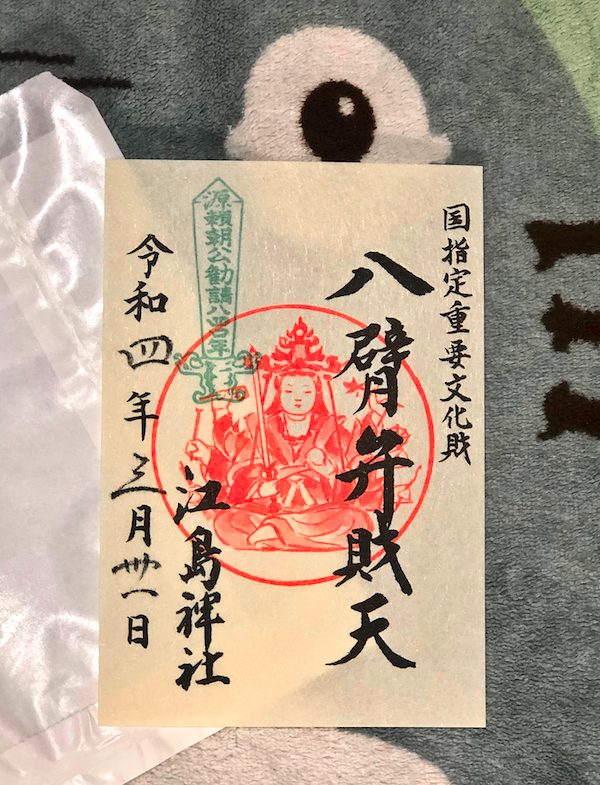

「八臂弁財天」の御朱印

ピヨ🐣2021年(令和三年)ver.

ピヨ🐣令和元年ver.

国の重要文化財である八臂(はっぴ)弁財天は、辺津宮の隣の奉安殿に安置されています。

※八臂弁財天は以前は県指定重要文化財でしたが、2019年3月に国指定の重要文化財となりました。

- 初穂料(値段):300円

※書置きのみ※

関連記事:![]() 江島神社「奉安殿・銭洗白龍王」

江島神社「奉安殿・銭洗白龍王」

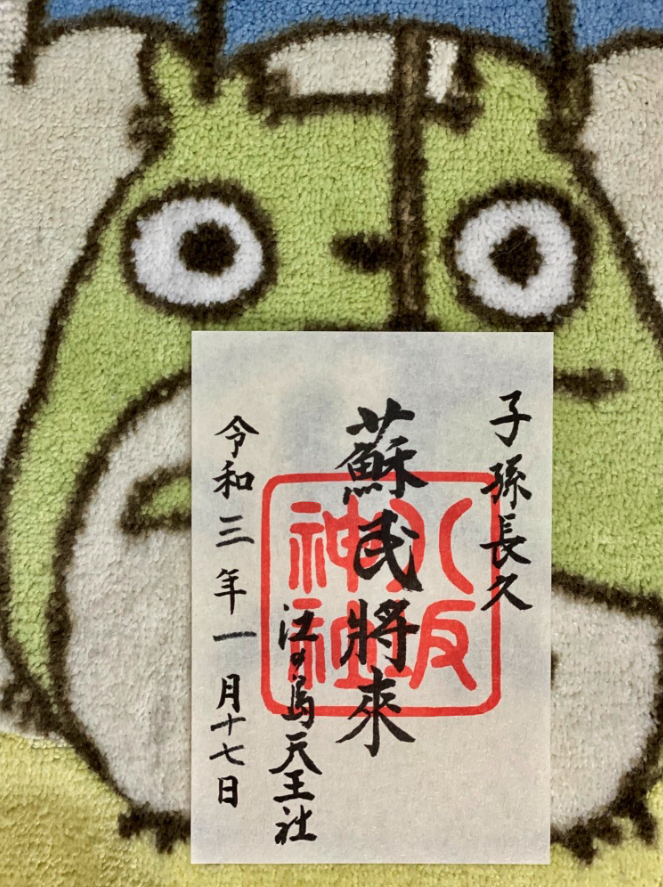

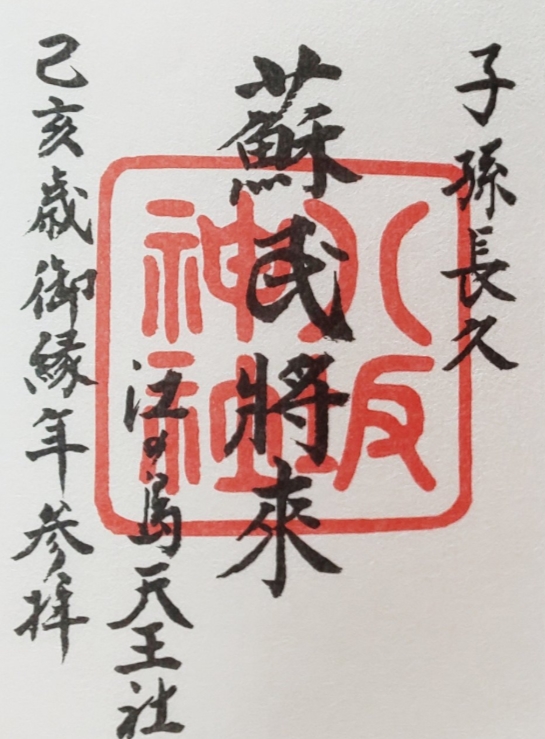

八坂神社「蘇民将来(將來)」の御朱印

ピヨ🐣2021年(令和三年)ver.

ピヨ🐣令和元年ver.

八坂神社は、江島神社の末社で、奉安殿の隣にあります。

御祭神は「スサノオ」こと建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)です。

江戸時代にはスサノオの本地仏(スサノオが神の姿で現れる前の元々の姿)とされる牛頭天王(ごずてんのう)を祀る「天王社」でしたが、明治時代に八坂神社と改称された経緯があり、御朱印にも「江の島天王社」と入っています。

- 初穂料(値段):300円

※書置きのみ※

蘇民将来の伝承

蘇民将来の伝承

蘇民将来(そみんしょうらい)とは、『備後国風土記』などに伝わる、以下のような物語に登場する親切な人物の名前です。

現在でも、全国の八坂神社や関連社では、「蘇民将来」と書かれた厄除け・招福のお札が授与されています。

旅の途中、武塔神(むとうのかみ、むとうしん)がお金持ちの巨旦(こたん)将来の家に一晩泊めてほしいと頼んだところ、いじわるな巨旦はそれを断りました。

その後、巨旦の兄の蘇民将来の家でまたお願いすると、蘇民は貧しいながら快く受け入れ、食事も出してもてなしました。

幾年か後、蘇民将来の元を再度訪れた武塔神は、蘇民の娘に茅の輪を付けさせて守った上で、いじわるな巨旦の一族を滅ぼしてしまいました。

そして武塔神は自らはスサノオであると明かした上で、今後、茅の輪を付けていれば災難除けになると教え、去っていきました。

※出典によっては、巨旦と蘇民の家を訪れるのは、武塔神ではなく牛頭天王となっています。

細かい部分は異なりますが、貧しい蘇民が快くもてなし、お守りを授かって一族が幸せに過ごしたという流れは共通しています。

「蘇民将来」の御朱印の右上に「子孫長久」とあるのは、スサノオが災難除けの方法を教えたことで、蘇民将来の一族が安全に暮らせたという、上記の物語にちなんでいます。

なお、江島神社・辺津宮の社殿前には、この伝説にちなんだ「茅の輪(ちのわ)」が設置されていますので、ぜひくぐってみてください。

鎌倉江ノ島七福神の御朱印

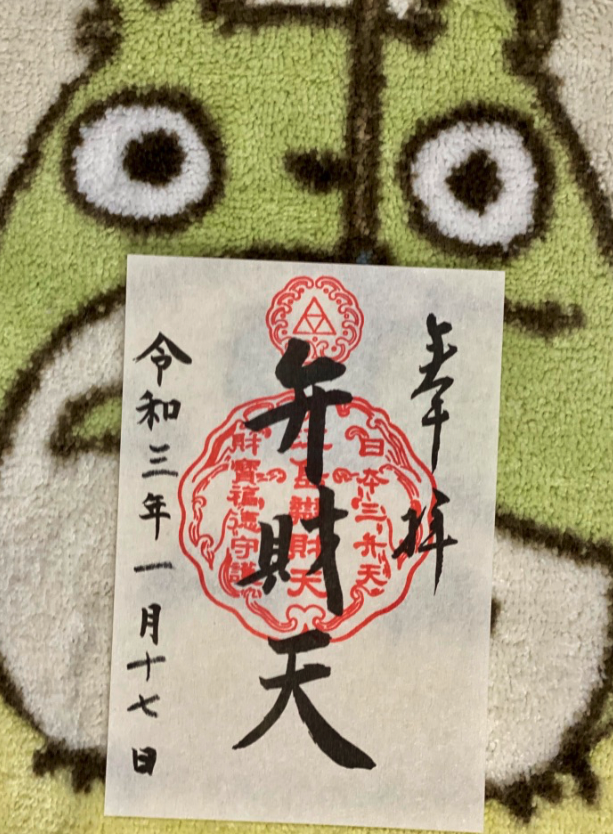

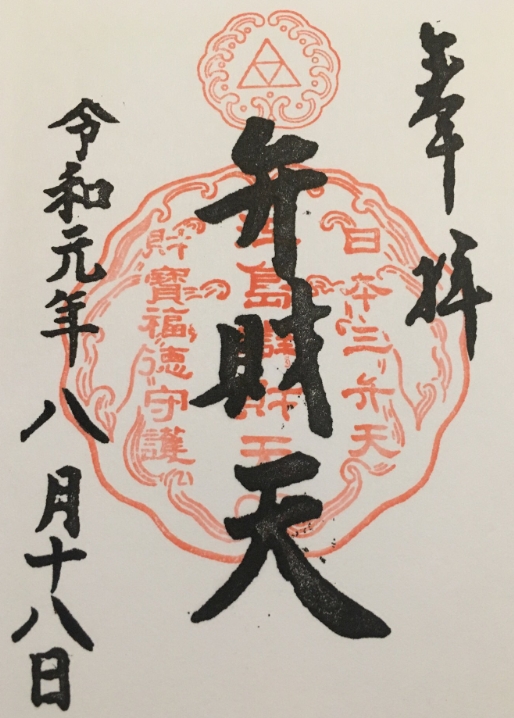

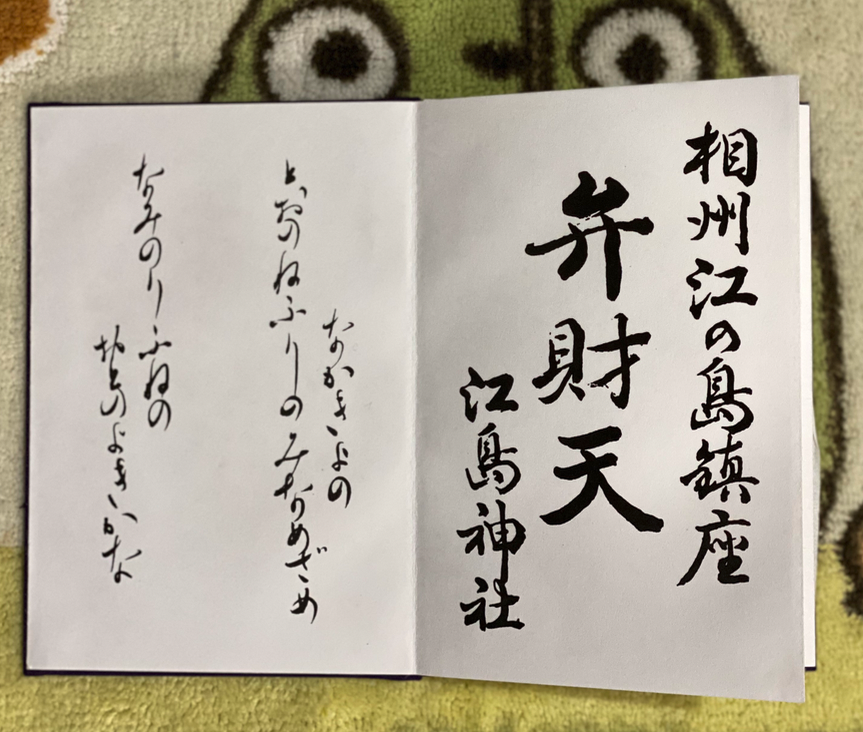

「弁財天」の御朱印

ピヨ🐣2021年(令和三年)ver.

ピヨ🐣令和元年ver.

江島神社の御祭神は、江島大神と呼ばれる三姉妹の女神で、それぞれ、辺津宮、中津宮、奥津宮に祀られています。

その一方、江の島は弁財天が造った島とも言われ、江島神社は古くから「江島弁財天」として信仰されてきました。

辺津宮の境内にある奉安殿には、「八臂(はっぴ)弁財天」と「妙音弁財天(通称:裸弁財天)」の2体の弁財天像が祀られています。

弁財天は、もともとは「水」を司る神ですが、財運向上、招福、芸能上達、知恵・学業成就などのご利益がある神としても信仰されてきました。

なお、江島神社(妙音弁財天)は、広島(宮島)の大願寺・厳島神社、滋賀(竹生島)の宝厳寺・竹生島神社と共に、「日本三大弁財天」の1つとされています。

「鎌倉・江の島七福神めぐり」をされる場合、各札所で販売されている専用御朱印帳や、専用色紙に御朱印をいただくのもおすすめです。

中央の朱印には、「日本三大弁天 江島弁財天 財宝福徳守護」とあります。

- 初穂料(値段):300円

江島大神と弁財天

江島大神と弁財天

江島大神は、一般的には「宗像三神(三女神)」と称される、三柱の神の総称です。

三女神(あるいはそのうち市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと))は、古来、同じく水を司る神である、仏教の守護神・弁財天と同一視されてきました。

江戸時代まで、日本では神と仏を同一視し、神社と寺を一緒に建てるなど「神仏習合」の信仰の形が続いていました。

そんな中で、宗像三女神を弁財天の仮の姿とし、弁財天の方を祭神(本尊)とする宗像・厳島系の神社も多くありました。

しかし、明治時代の神仏分離により、神社と寺が厳格に分けられたため、市寸島比賣命や宗像三神を祭神とする神社が増えました。

一方で、弁財天を祀っていたり、江島神社のように、主祭神は三神とし、別の形で弁財天を祀ったりしている神社もあります。

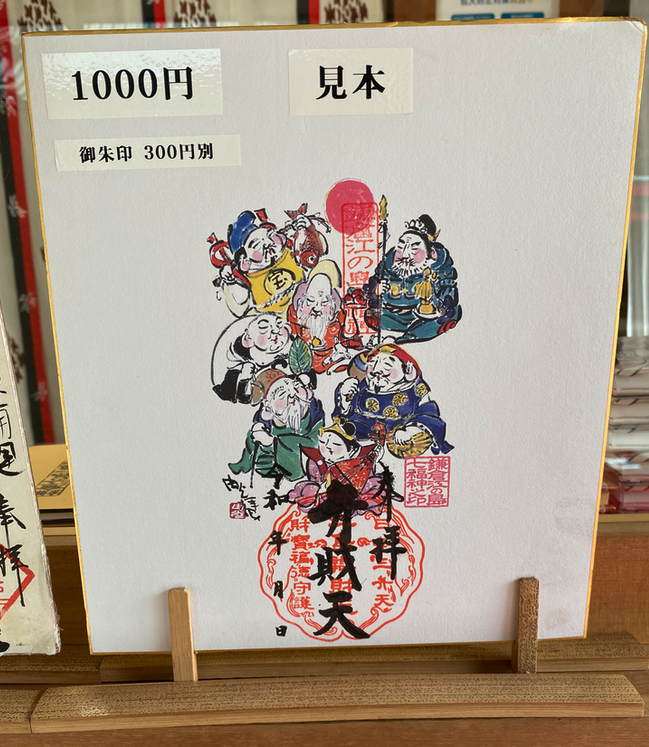

色紙の御朱印

鎌倉江ノ島七福神の色紙の御朱印。

色紙自体は500円のものと1000円のものとがある。

500円の方はあらかじめ文字が書かれており、1000円の方は白紙の色紙になるので、文字を書いてもらえ〜る‥アリエール 落ち具合どぅ?

500円色紙の御朱印

1000円の色紙の御朱印

鎌倉江ノ島七福神一覧

- 浄智寺

- 鶴岡八幡宮

- 宝戒寺

- 妙隆寺

- 本覚寺

- 長谷寺

- 御霊神社

- 江島神社

ご覧のとおり鎌倉江ノ島七福神にはお寺と神社とが混在しているという‥これぞまさに神仏混淆時代の再来!

- 初穂料(値段):各300円

専用御朱印帳にいただく御朱印

鎌倉江ノ島七福神には専用御朱印帳も素敵にある。

なお、当該御朱印帳にはすでに文字が書かれており、文字上から上記と同じ印判の朱印を押印していただくだけのもの簡素なものとなる。

もし、最後に江島社へ社参して御朱印をいただいたのであれば結願印がもらえる。

🐥鎌倉江ノ島七福神に参拝順序は皆無

鎌倉江ノ島七福神は巡拝する順序は皆無。いずれの社寺へ参拝しても良いことになっており、最後に巡礼した寺社にて「結願印」を押していただける。

- 初穂料(値段):各300円

江島神社の期間限定御朱印

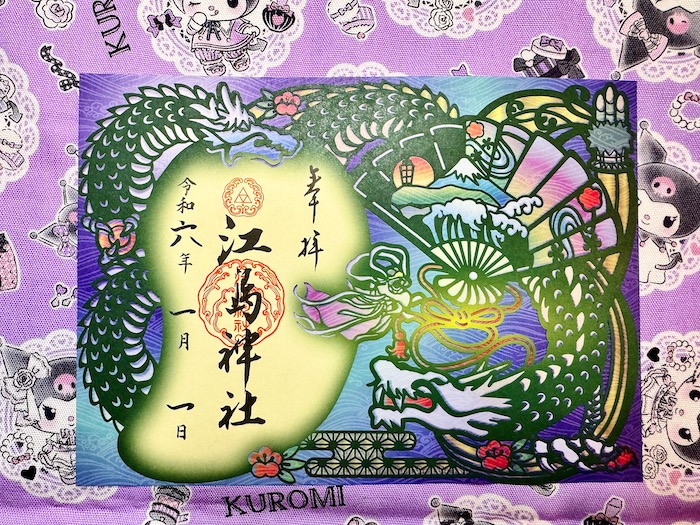

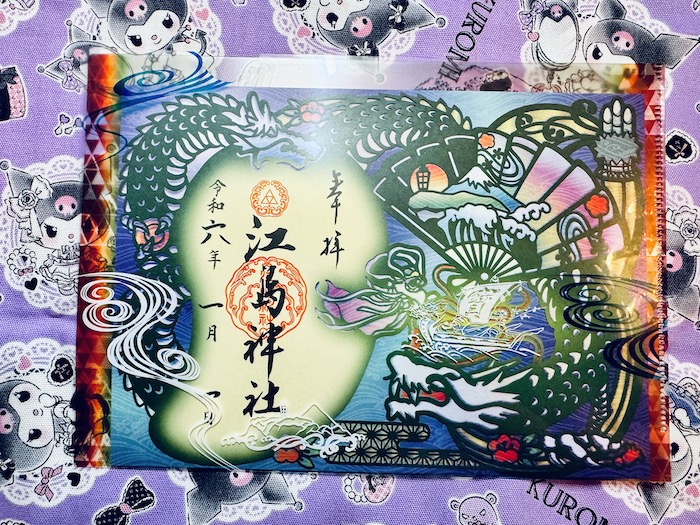

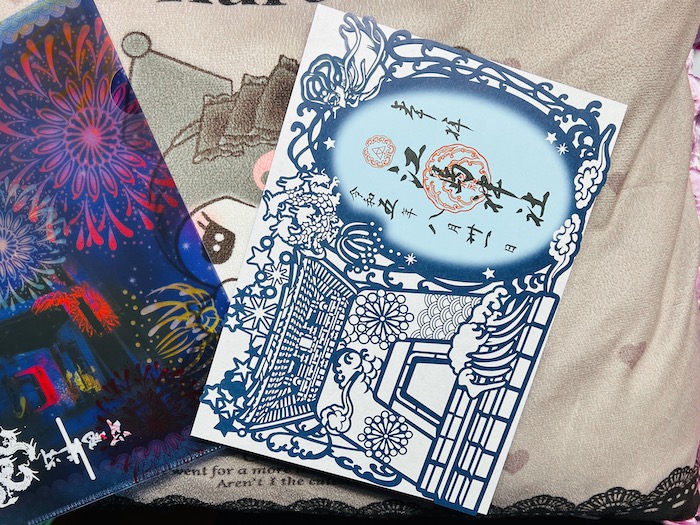

正月期間限定「干支の御朱印」

2024年は辰年ということで御朱印の縁飾りとしての「龍」の切り絵が見える。

龍の顔面近くに描かれているのは五頭龍と天女にまつわる物語に登場する天女その人。

台紙の水色と群青色を以て、江の島周辺の片瀬海岸を、ハイパー素敵にイメージ。

- 価格:1,500円

- 頒布期間:正月(1月)末日まで

- 頒布枚数:数量不明だが無くなり次第、素敵に終了💋

🐣特典

漏れなく江の島と富士山を描いた浮世絵クリアファイル付き💕

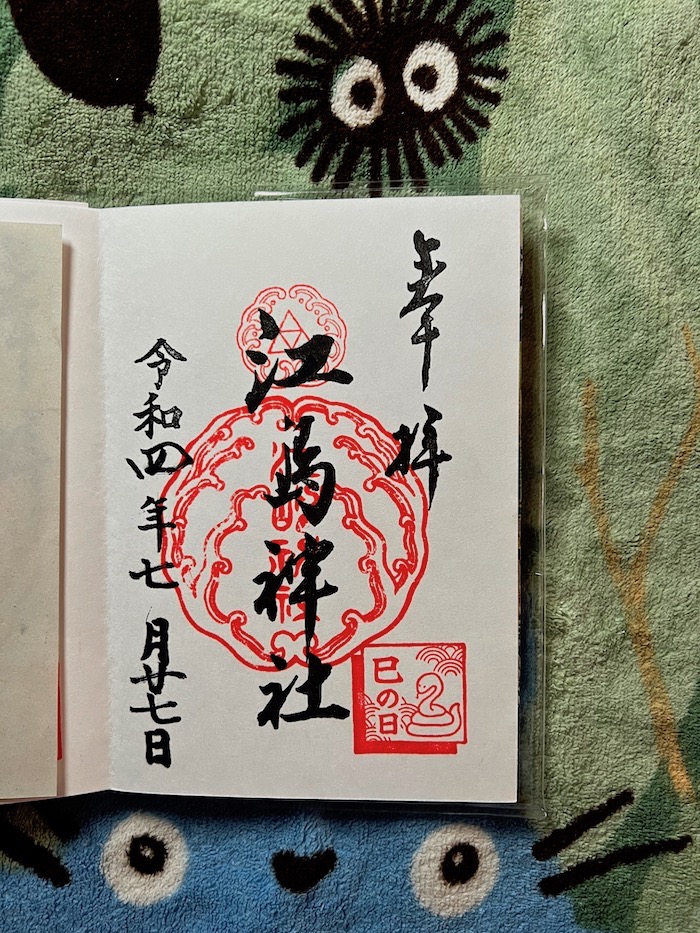

「弁財天様御縁日・巳の日」の限定御朱印

江島神社では弁財天が奉斎されていることから、その神使もしくは化身となる白蛇にちなんだ縁日を「巳の日」とし、年内に数回ある巳の日を盛大に奉祝する。

この御朱印は、その「巳の日」のみに頒布される期間限定御朱印であり、2021年8月1日より頒布開始された新しい御朱印とな〜る。

①「江島神社」の巳の日限定御朱印

この御朱印はデザイン的な構図は通常頒布の社号(江島神社)の御朱印と遜色ない。

ところが一つだけ大きく異なる箇所がある。‥‥お分かりいただけたか?

②「弁財天」の巳の日限定御朱印

御朱印右下を注視すると、実に滅ぼしたくなるほどに平和かつ世間知らずな顔をした「とぐろを巻いた蛇」と「巳の日」と刻字された印判が、ふたたび素敵に見える。

- 初穂料(値段):各500円

- 頒布日:当年当月の巳の日を迎える度に頒布される。

- 頒布形式:御朱印帳への浄書可能。すでに書かれた書き置き対応も可能とのこと。

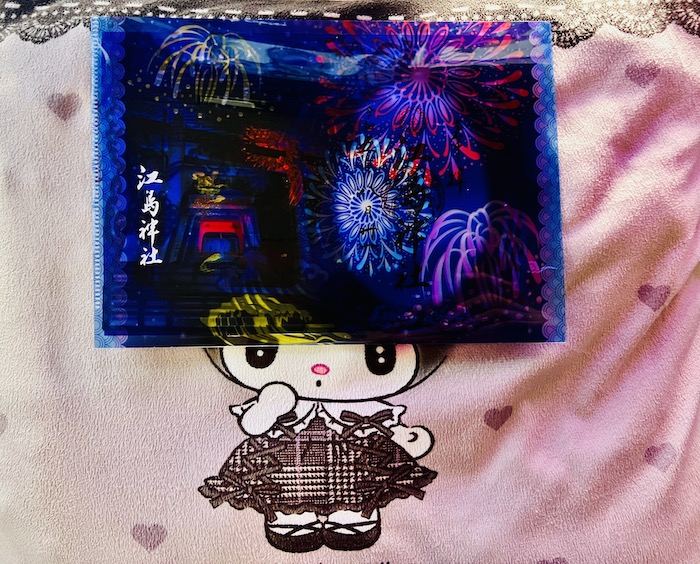

江の島灯籠夏まつりの御朱印

🐉令和五年ver.💃

令和五年度は当社、初ともいえる精妙巧緻、まさに秀作とも呼べるべき見事な切り絵御朱印だった。

⬆️切り絵左側に表されるのはインスタレーション(ライトアップ)された瑞心門。

⬆️切り絵左側に表されるのはインスタレーション(ライトアップ)された瑞心門。

インスタレーションされたカラフルふるふるコノヤローな瑞心門と、屋根上の夜空にさんざめく星々。右上には江島縁起に登場する五頭龍と天女(弁財天)が描かれる❤️

⬆️切り絵御朱印には特典として、収納するためのクリアファイル付きだった。

⬆️切り絵御朱印には特典として、収納するためのクリアファイル付きだった。

クリアケースにもコレでもかいぃ!‥ちゅ〜ほどに見事なイラストが描かれる。

右上に灯籠期間中に幾度が実施された打ち上げ花火と、その下に五頭龍、そして左端の天女(弁財天)が、中央の江の島で再開する‥という場面を表現したものなのか。

いずれにしてもロマンス溢れる江島縁起をテーマの一部とした「江の島灯篭」というイベントを、切り絵とイラストのみで巧みに表現し、手にした者の心情に訴えかけるような見事な御朱印だったといえ〜る💋

🐉令和四年ver.💃

紫と群青を用いて夜空を表現したグラデーションアート中に、煌めく無数の星々の様子を描ききった秀作ともいえる御朱印。

江島神社の社務員の方にお聞きしたところ、当御朱印の頒布は今年が初めてとのこと。うきゃ

注目すべきは御朱印上方に見える緑色の塗料で表現された龍と、目を惹くピンク色の天女の図様。

これは江の島縁起(江嶋縁起)に伝承される五頭龍と天女(弁財天)の物語を表現したもの。

五頭龍と天女(弁財天)の物語とは❓

簡単に物語の内容をクっちゃべると、村に災いをもたらせていた悪龍を鎮めるために村の子供を生贄として捧げていた村があった。

ある時、天女(江の島弁財天)が天より降臨し、天女の美しさに一目惚れした悪龍は勇気をふりしぼって天女へ告った。

天女は人間を食べる不良の龍なんて野蛮でイヤぁンよ💕‥‥と言って振った。

”悪龍”だけに”アクっ、リュ!”グヘっ‥‥なんて、なっちまぅほどにショックを受けた悪龍は自身を背水の陣へと追い込んで堰を切ったように切り出した。

『これより我は改心し、迷惑をかけてきた村人たちが喜ぶことする善龍へ生まれ変わるから、僕ちゃんとちゅ、ア、ちゅ、ちゅき合って❤️』‥‥‥と、なぁんと!再度、告ったのだった!

さぁ、天女どうする?‥‥‥と一息入れる間もなく天女は即答する。

『あ〜ラ、イイわよん💕 ムフぅん♡ ‥‥‥でもあなたにできるかしらぁん❓』

その後、悪龍は村人たちの暮らす村を護るためにトグロを巻いて村近くに鎮まったが、星霜経て、龍の身体は山となり、今でもラブリー天女の言いつけを守り、村を護り続けている‥‥という話。ちゃんちゃん

なお、星霜経て村人たちは悪龍の罪を許し、逆に自分たちを護り続けている悪龍を崇拝するために社を築いた。現在、この社は「龍口明神社」と呼ばれてい‥‥‥申す。アキャっ(”悪”を表現)

- 初穂料(値段):500円

- 頒布期間:当年の江の島灯籠の期間中のみ(令和4年度の場合は7月24日〜8月31日まで)

- 授与方法:用紙のみでの頒布(ご朱印帳への浄書対応なし)

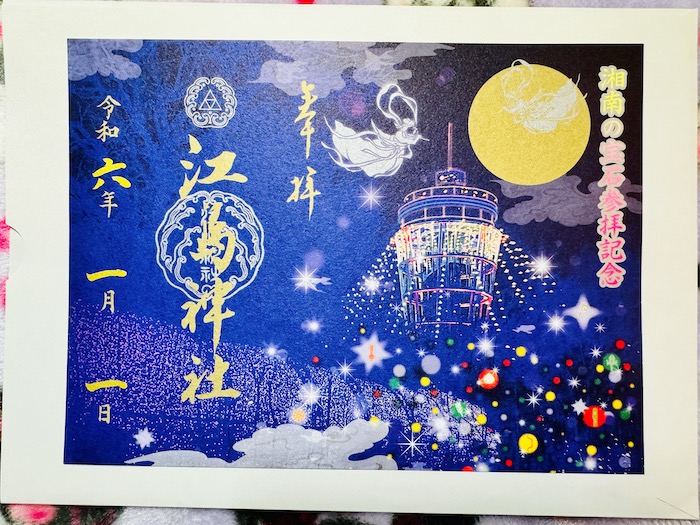

「湘南の宝石」期間限定御朱印

「湘南の宝石」とは、例年、晩秋より2月節分前あたりまでの長期間、江の島にて実施されるイルミネーションイベントのこと。

江島神社もイルミネーション会場となっており、2023年度は初となる辺津宮の拝殿にてインスタレーション(プロジェクションマッピング)が実施された。

- 価格:700円

関連記事:![]() 【湘南の宝石】江の島シーキャンドルのライトアップ(イルミネーション)の日程(期間)や点灯時間と場所を‥‥グェぃ、知る❓

【湘南の宝石】江の島シーキャンドルのライトアップ(イルミネーション)の日程(期間)や点灯時間と場所を‥‥グェぃ、知る❓

関連記事:![]() 【湘南の宝石💎】江の島シーキャンドルのイルミネーション】見どころと楽しみ方や穴場的スポットを…お知る?

【湘南の宝石💎】江の島シーキャンドルのイルミネーション】見どころと楽しみ方や穴場的スポットを…お知る?

天王祭神輿修復奉賛御朱印

この御朱印は江島社末社の八坂神社の祭礼で用いられる神輿の修復奉賛を目的とした頒布されるもの。

江島八坂社の例祭は片瀬海岸から、江の島島内まで漢たちが神輿を担ぎ上げて、とてつもなく素敵に海中を渡御する。

その神輿は創建時以来、長らく海水を浴びてきたことから損傷が激しく、いよいよ素敵に修復を実施する運びとなった。

- 奉賛金(価格):700円

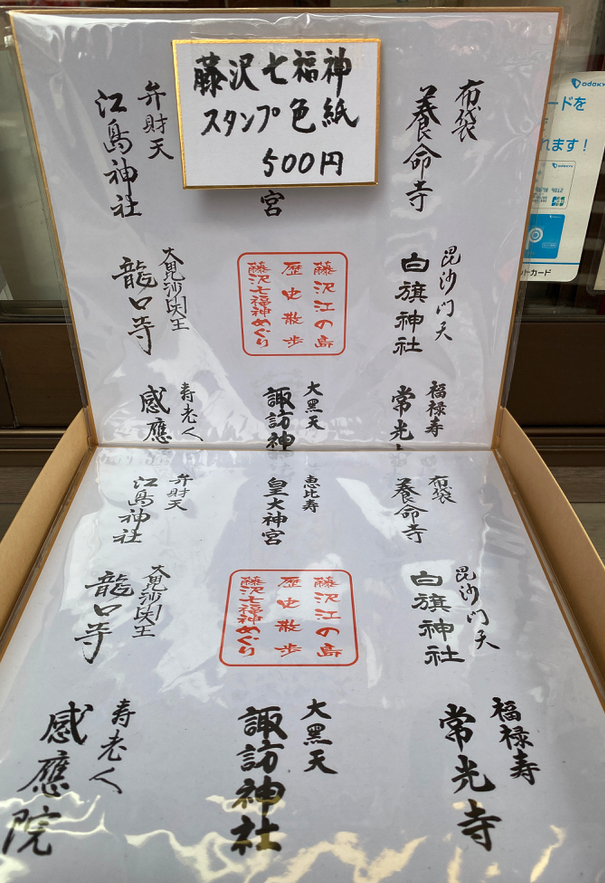

【番外】藤沢七福神めぐりの色紙の御朱印(スタンプ)

藤沢七福神とは下記の藤沢・江ノ島内の寺社をめぐる「七福神めぐり」のことを云ぅ。

- 白旗神社:(毘沙門天)

- 龍口寺:(毘沙門天)

- 皇大神宮:(恵比寿)

- 養命寺:(布袋尊)

- 江島神社:(弁財天)

- 感応院:(寿老人)

- 諏訪神社:(大黒天)

- 常光寺:(福禄寿)

藤沢七福神めぐりは、毎年、新春に実施されている恒例イベントとなる。

期間は1月7日〜31日まで。すべて藤沢市内の至近距離に位置するので朝10時頃から巡拝しても、途中でクソほどサボりたおさなければ1日あれば充分にまわりきれ〜る。

藤沢七福神めぐりには無料の紙ベースのものと、色紙(500円)とが、やっぱり素敵にある。

色紙は巡拝先の各寺社に用意されていると思われるが、売り切れの場合もありえるので、事前に確認要💘

(下掲写真は江島神社・奉安殿(弁天堂)の拝観受付にて販売している藤沢七福神めぐりの色紙)

- 初穂料(値段):無料(参加無料)

すべて回られた方には開運干支暦手ぬぐいを記念販売してもらえ〜る。(1枚200円)

不定期で頒布される期間限定御朱印

1月(正月・新春)限定「四海生順風」の御朱印

「四海生春風(しかいしゅんぷうにしょうず)」を崩すと、「四海 春風を生ず」となります。

これは年賀状や新年明けての書き初めなどでもよく見かける言葉ですが、「四海」と書いて「四方の海」と解します。その四方の海に春風が来る季節の到来という意味で年が明けて春が近づいたことを言葉にしています。

転じて世の中が穏やかな様を表した言葉であり、これすなわち一早いコロナ収束を願う言葉でもありんすよ。

右側の絵は七福神が乗船する宝船です。それに乗っているのは七福神ではなく、2021年の干支の牛と、天をドヤ顔で見上げる勇ましい姿の縁起の担ぎのダルマです。

なお、この御朱印は御朱印帳に記帳していただける御朱印ではなく、書き置きのみでいただける御朱印になりまする〜。

- 初穂料(値段):500円

【ピヨ🐣コメント】

当該御朱印は2024年度(令和六年度)は素敵に取扱いが無かったので「不定期」とした。(つい最近までは通常頒布されていた)

青銅鳥居200年奉祝の御朱印

ここでの鳥居とは江ノ島への出入口となる江ノ島弁天大橋(江ノ島大橋)のたもとに建つ、一の鳥居のこと。

⬆️くしゃみを我慢した時に腹筋の力入れすぎて飛び出したウンコの量ほど噂の‥‥「江島社 銅鳥居」

⬆️くしゃみを我慢した時に腹筋の力入れすぎて飛び出したウンコの量ほど噂の‥‥「江島社 銅鳥居」

この鳥居は1747年(延享4年/江戸時代)に建造されたものだが、1821年(文政4年)に、超絶素敵に再建された。 どんなエレガントな建て方や

江の島道においては三の鳥居で、一の鳥居は遊行寺前に、二の鳥居は洲鼻通りにあったものだが、現存するのはこの三の鳥居のみ。

- 初穂料(値段):500円

御鎮座1470年記念奉祝の御朱印

令和4年(2022年)を以って江島神社は御鎮座1470年となり、その記念を奉祝する御朱印を授与してい‥‥‥申す。ゴチャゥィキィっ(”御鎮座記念”を表現)

- 初穂料(値段):500円

- 頒布形式:すでに書かれた用紙のみ(浄書はなし)

- 頒布期間:年内頒布予定

※郵送対応は不可

「源頼朝公勧請八四〇年」記念奉祝の御朱印

江島神社の八臂弁財天像は、源頼朝卿によって1182年(養和元年)に奉納された(もしくは造立された)と伝えられており、あまつさえ奥州藤原氏の弱体化を狙った調伏祈願のための奉納であったと、『吾妻鏡』には、やっぱり素敵に記される。

他に、僧の文覚に命じて岩屋洞窟内へ弁財天の神霊を勧請し、これが江島神社の創建というエピソードもある。

いずれにせよ弁財天像を祀った後、源頼朝による奥州藤原氏の征伐は狙い通り成功し、以来、この八臂弁財天像は戦勝の女神として、数多の武将たちから尊崇が寄せられたと伝わ〜る。

御朱印の右下には弁財天像が手持つ持物の宝剣の刃の部分に「源頼朝公勧請八四〇年」と記されているが、これこそがまさにぅぃ、1182年から現在まで840年経たことを示すもの。

この御朱印は、その840年を記念・奉祝して特別頒布された御朱印となる。

- 初穂料(値段):500円

- 頒布形式:すでに書かれた用紙のみ(浄書はなし)

- 頒布期間:年内頒布予定

※郵送対応は不可

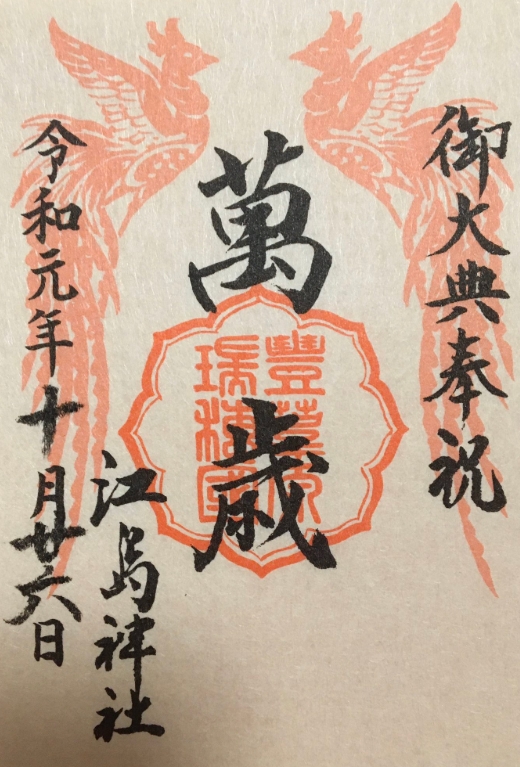

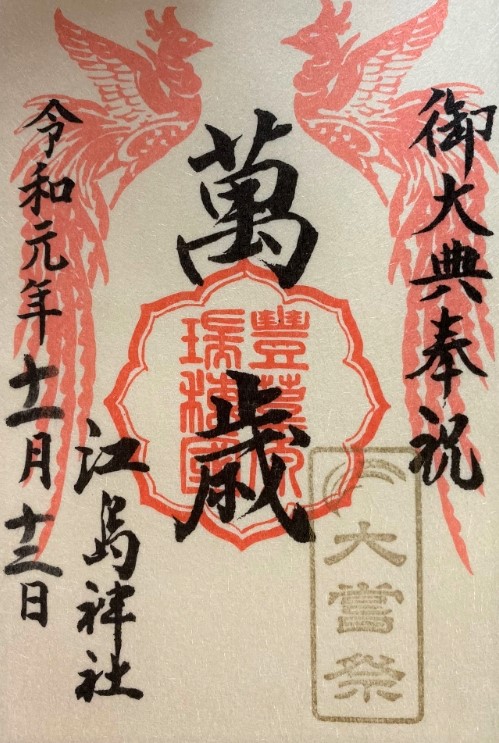

令和元年(2019年)天皇陛下ご即位奉祝「萬歳」の御朱印

2019年には、以下でご紹介する3種類の限定御朱印が授与されていました。

今後も特別な時には、こういった限定御朱印が登場するかもしれません。

2019年5月の改元と、天皇のご即位を記念して授与された御朱印です。

中央には大きく「萬歳(ばんざい)」の文字、そしてその後ろには、「豊葦原瑞穂国(とよあしはらみずほのくに)」の朱印が入っています。

豊葦原瑞穂国とは、神武天皇が統治する以前の日本国土を示す美称のいことを言い、『古事記』『日本書紀』に見られる言葉。

向かい合う鳳凰のデザインは、同時に授与されていた限定御朱印帳とお揃いのデザインになってい‥‥申す。あひゃ

- 初穂料(値段):500円

令和元年「大嘗祭」期間限定御朱印 ※頒布終了

さらに!2019年には、11月14日の大嘗祭を記念し、10月から11月にかけて、右下に金色の「大嘗祭」の印判が押印された限定御朱印も登場した。

こちらは、2020年以降再登場するかどうか、要チェックや!(再頒布は無かった)

2019年(令和元年)限定・八坂神社「巳亥歳御縁年奉拝」の御朱印 ※頒布終了

既述の通り、通常頒布の八坂神社御朱印に、「巳亥歳御縁年参拝」の墨書きが右端に加筆されたもの。

2019年の巳亥(つちのい)年限定で授与された。

- 初穂料(値段):500円

江島神社の御朱印の受付場所

辺津宮社務所→現在は弁天堂(奉安殿の前)

※エスカの出入口の隣

⬆️辺津宮の本殿(拝殿)の真向かいに大きく「御朱印所」と書かれた看板の建物が見える

⬆️辺津宮の本殿(拝殿)の真向かいに大きく「御朱印所」と書かれた看板の建物が見える

辺津宮の御朱印授与所は、社殿に向かって真正面に見えます。10種類の御朱印はいずれも辺津宮の御朱印授与所で授与されています。

なお、中津宮や奥津宮でも御朱印は授与されていますが書き置きのみとなります。

御朱印授与所の場所(地図)

画像引用元:江島神社

画像引用元:江島神社

江島神社の御朱印の受付時間

- 8時30分~17時まで

※境内への入場は24時間可能

御朱印授与所の混雑具合

鎌倉・江の島エリアの中でも、ダントツ人気観光スポットである江の島は活況に満ち、殷賑極まったイメージは、もはや容易くは払拭できない。

江島社は山頂から三宮にエリア分けされており、中でも山裾に位置する辺津宮は御朱印所やご祈祷が申し込めたりと、いわゆる江島社の本殿格を有することから、参拝客が群集しやすい。

然るに年末年始・GWなどの連休はもとより、アジサイ開花時期、紅葉シーズンなどは参拝のために1時間待ちの列ができるほど。

しクぁしながら、御朱印所は常時、窓口が素敵に五つほどオープンし、あまつさえ、現在はすでに書かれた書き置き御朱印を求める参拝客が多いことから、1時間も待つことは稀。

2024年度、実際に大晦日〜元旦の午前1時頃に窓口に並んだが待ち時間は素敵になかった。

御朱印所窓口の上や、窓口手前には、社務所前には、とめどなく素敵に御朱印の種類の案内もある。

もし待ち時間が生じたならば、その時間内に所望する御朱印を考えるのも至福の楽しみではないか。

リアルタイムで江ノ島の混雑具合が分かる!

総合プラットフォーム運営のVacan(株式会社バカン)では店舗や施設内に設置した定点型AIカメラにより、その周辺の混雑状況を無料一般公開する。

【ピヨ🐣コメント】

店舗や施設の混雑具合を推しはかることで、江の島の混雑具合も想定できる。

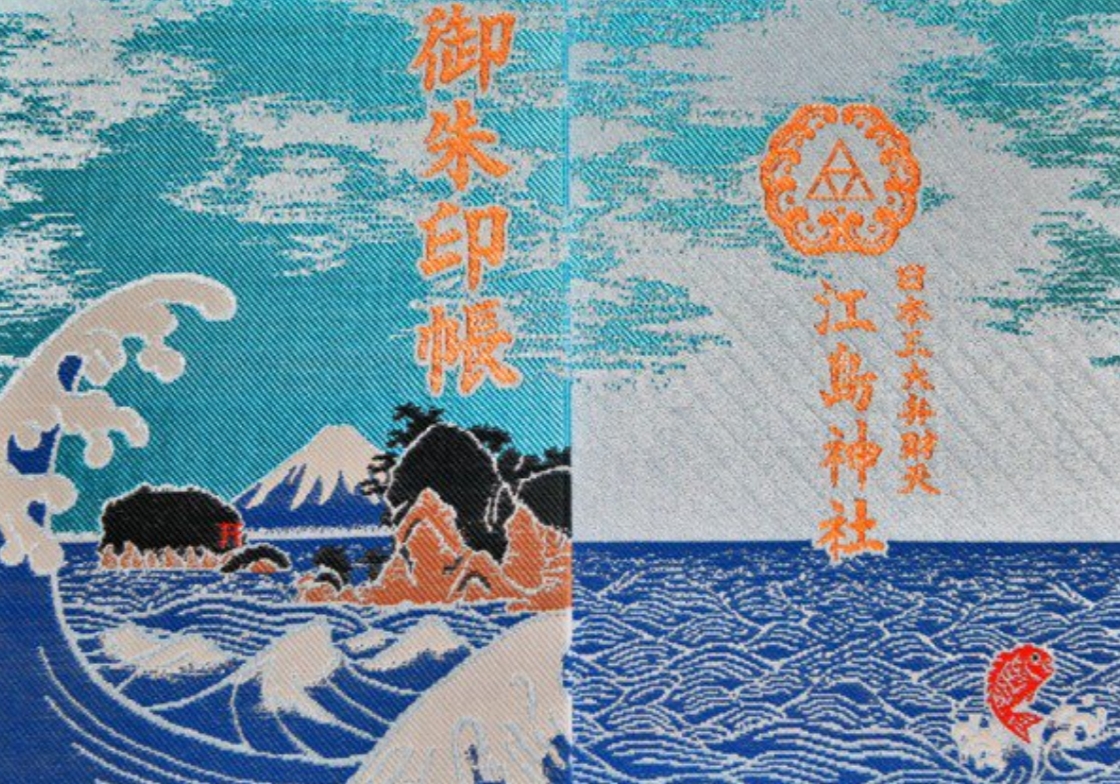

江島神社の御朱印帳

江島神社の社務所では、オリジナル御朱印帳の取扱いがあるので、これから御朱印集印を始めるコノ野郎共、もしくは忘れてしまった時でも安心‥しんしん雪積もるほどに素敵に安心でき〜る。

【豆知識】御朱印の歴史や由来

寺社をめぐって御朱印を集めるのがブームとなっていますが、あなたは御朱印についてどれくらいご存知でしょうか。

以下のページ↓では、御朱印の歴史や呼び方、御朱印をいただく時のマナーなどについて詳しくまとめていますので、これから御朱印集めをされる方は下記ページを要チェック💘

その他、江ノ島内の神社・寺の御朱印

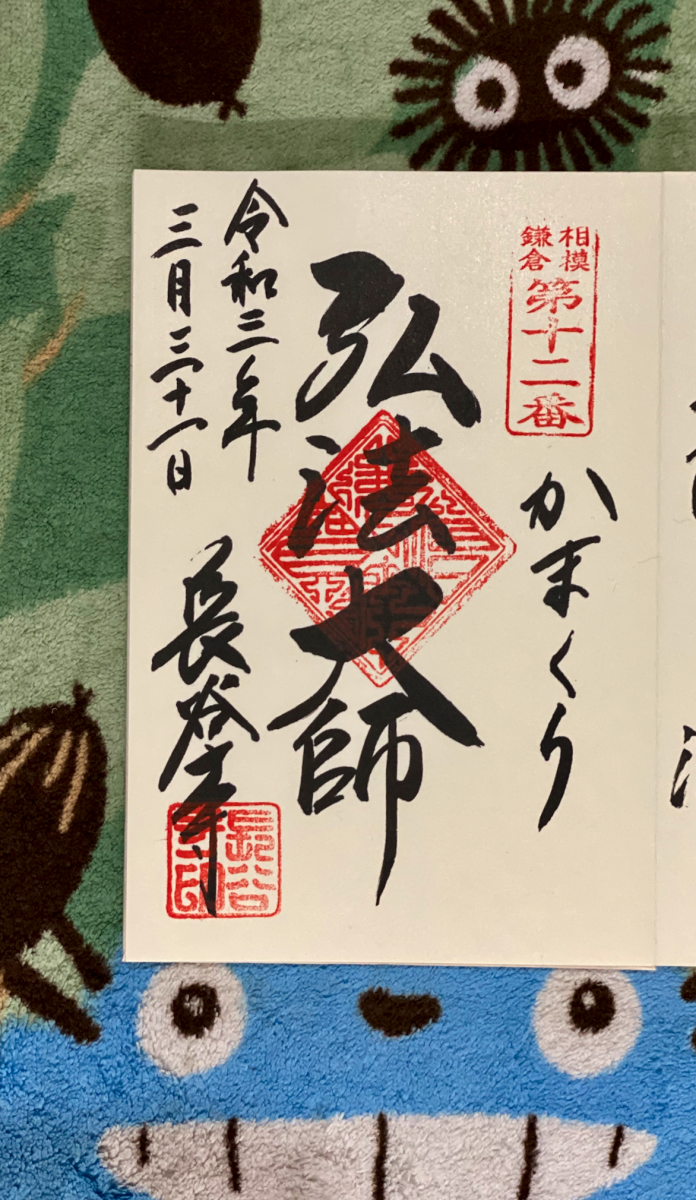

江の島大師の御朱印

江の島の展望台近くには、江の島大師というお寺があり、こちらでも御朱印が授与されています。

江島神社にお参りの際は、ぜひお立ち寄りください。

不動明王が本尊で、屋内の像としては国内最大の高さ6mという、巨大な「赤不動」が造立されています。

- 初穂料(値段):志納

※お気持ちでと言われたら、300円~500円程度を納めるのが一般的。

関連:【限定御朱印.ぎゃ❗️】江ノ島大師の御朱印の種類(値段)と受付場所(時間・混雑具合)を‥‥秘密にするなんて変だょね❓

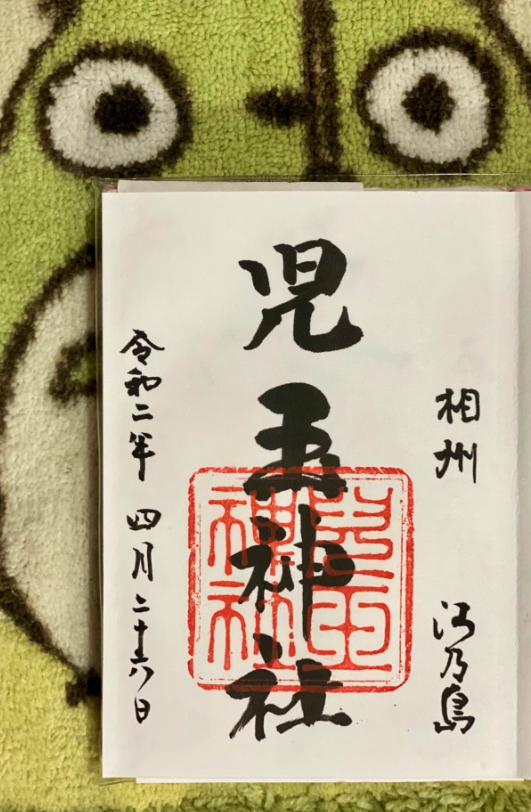

児玉神社の御朱印

江ノ島の長い橋を渡ると土産物屋が連なる参道を直進することになりまするが、この参道を江ノ島仲見世通りと称します。

この江ノ島仲見世通りを上った先、瑞心門の手前にある脇道の坂道をあがっていくと児島神社があります。この児島神社でも御朱印を授与されています。

なお、児島神社は神主さんがよく留守にされていますので、御朱印をいただけないこともあると思います。(土日はほぼおられると思います。)

- 初穂料(値段):300円

関連記事:

【限定御朱印があった?】児玉神社(江ノ島)の御朱印一覧!「種類・初穂料(値段)授与時間(営業時間)授与場所・混雑具合」を‥‥知っみたくなった?

江島神社までのアクセス

‥については下記ページを要チェック💘

関連:新江ノ島水族館🐬への交通アクセス(電車、バス、車or駐車場)

関連:大船駅から江ノ島までのアクセスはモノレール一択?もしバス乗ったら所要時間何分かかる?

関連:鎌倉駅から江ノ島駅 までのアクセス(電車orバスor車(タクシー)or徒歩)

江島神社のINFO

🐥住所:藤沢市江の島2-3-8

🐥公式HP:http://enoshimajinja.or.jp/

🐥御朱印お守り受付時間

8時30分〜17時まで(境内は24時間参拝可能)