鶴岡八幡宮でいただいた御朱印一覧

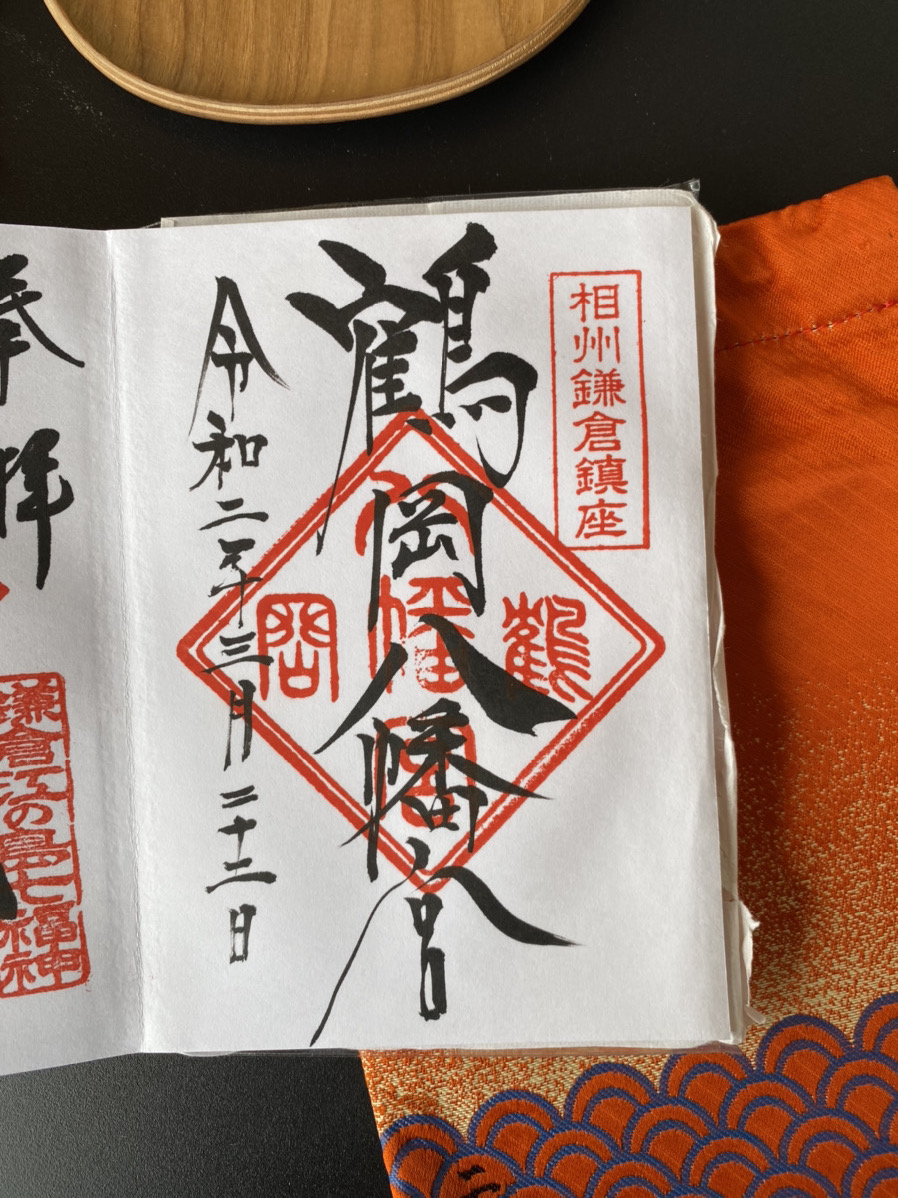

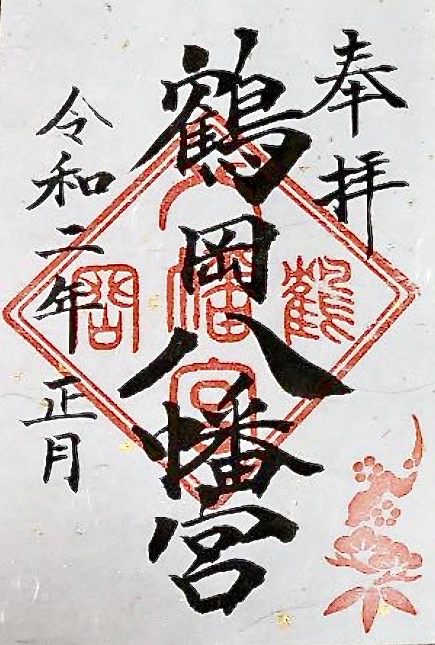

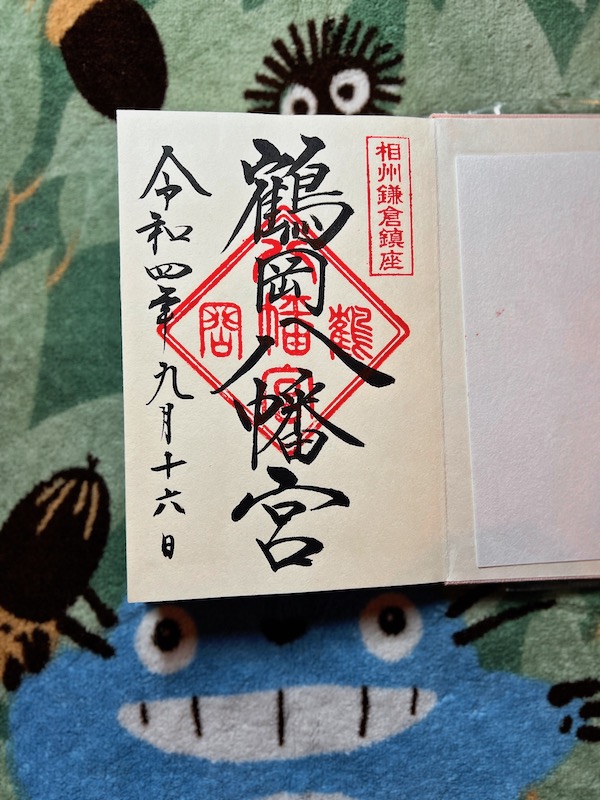

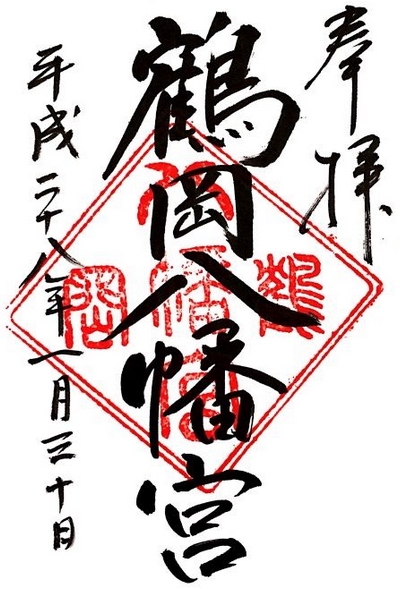

「鶴岡八幡宮」と墨書きされた御朱印

御朱印帳に書いてもらったversion

八幡宮オリジナルの公式御朱印帳を素敵に購入💋

(御朱印は御朱印帳の最初のページに書いてある)

関連:【限定販売もあるワヨ💘】鶴岡八幡宮の御朱印帳一覧!種類(サイズ・価格)や販売時間(場所)と混雑具合を‥‥知るつもりぃ❓

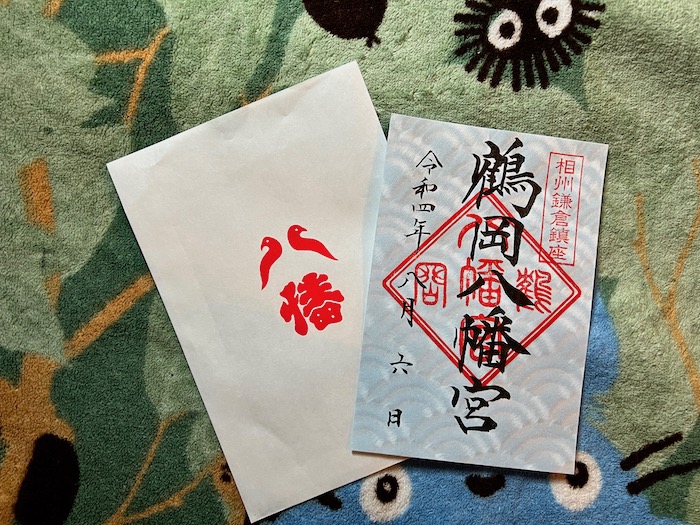

令和4年(8月)version.

夏と言えば海❗️その海をイメージした色鮮やかなブル〜の光沢の波模様が映える台紙❗️この波模様は由比ヶ浜(ゆいがはま)の向こうに広がる大海原(相模湾)をイメージしたのかな‥‥と。

由比ヶ浜は八幡宮の本宮から直線上に進んだ先に位置する浜辺。鎌倉屈指の海水浴場でもある。うきゃ

しかしながら、書き置きの御朱印の良さというのか、光沢のある台紙が使用されていて非常に興味深い。

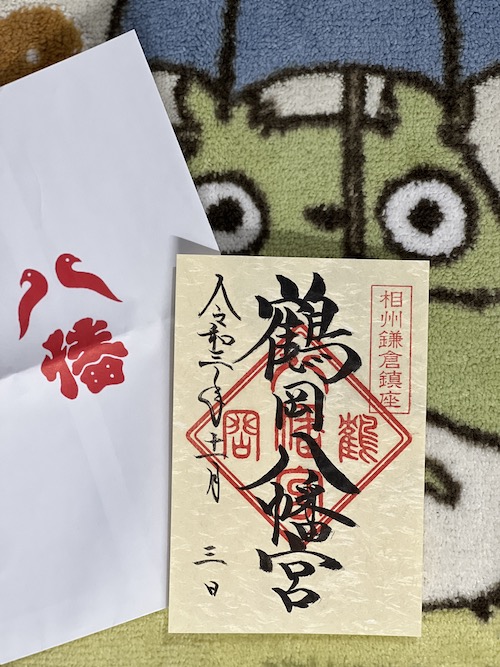

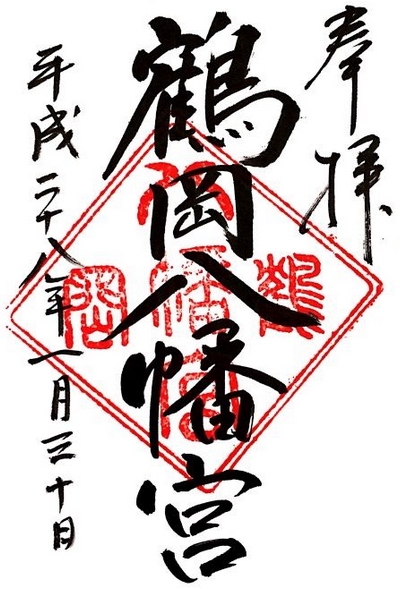

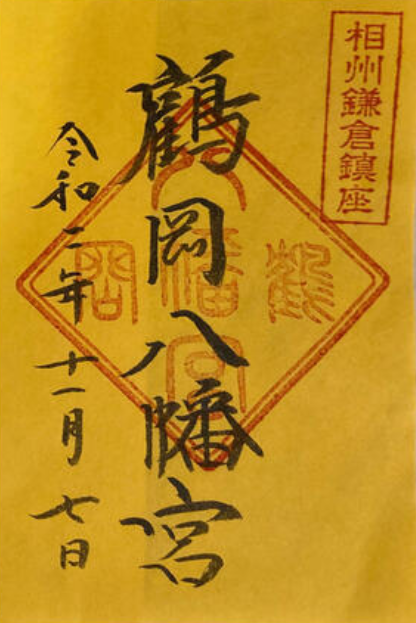

令和2年version.

旧デザインの御朱印

なお、「鶴岡八幡宮」の御朱印は2018年に少しだけデザイン変更があり、右上の「奉拝」の墨書きが、「相州鎌倉鎮座」の朱印となりました。

⬆️平成28年1月30日にいただいた御朱印

鶴岡八幡宮に祀られている神様について詳しくは、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

頒布概要

✔初穂料(値段):500円

✔授与場所:舞殿の後ろにある御朱印授与所

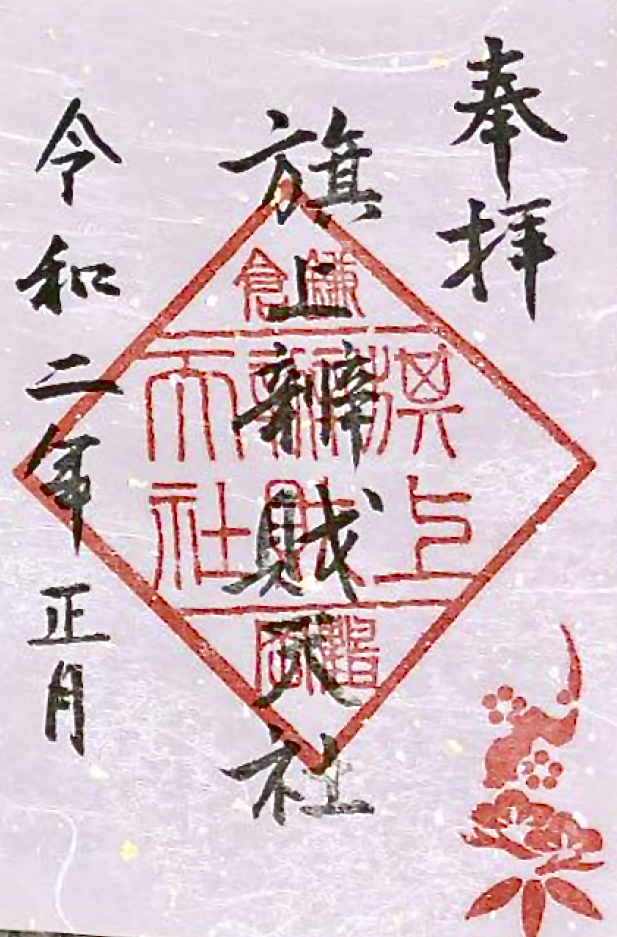

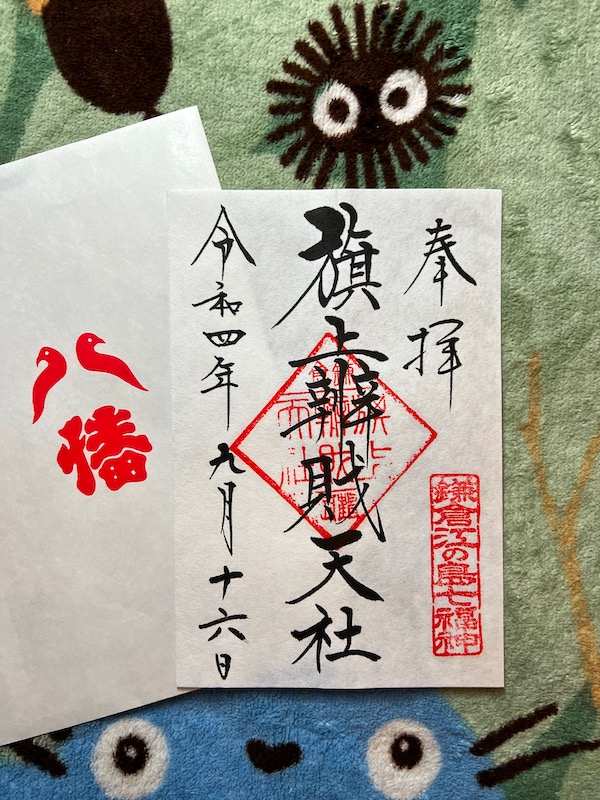

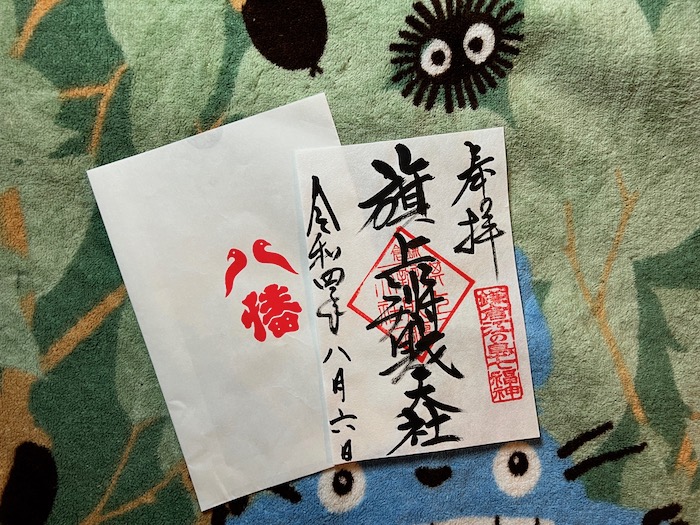

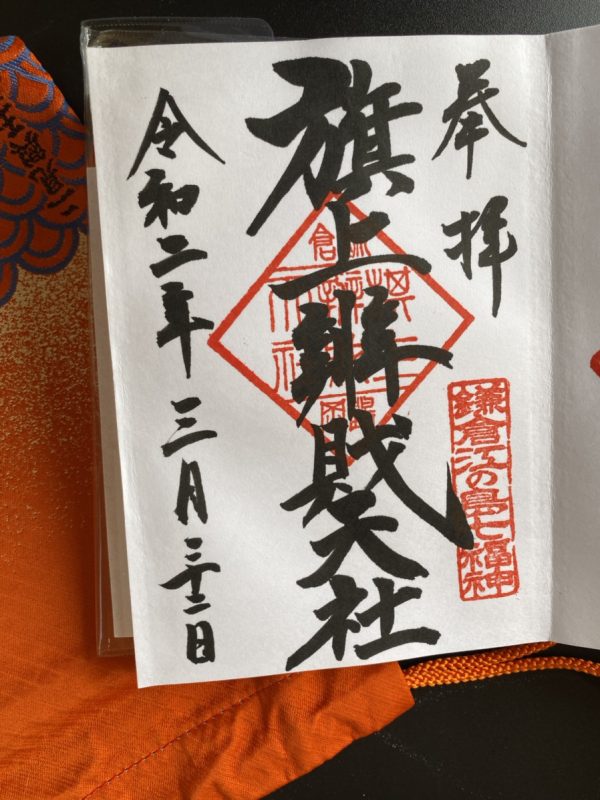

「旗上弁財天社」と墨書きされた御朱印

令和4年バージョン(9月)

令和4年バージョン(7月)

令和3年バージョン

※令和3年はコロナ禍のため、すべて書置き(すでに書かれた御朱印)での授与だった

※令和3年はコロナ禍のため、すべて書置き(すでに書かれた御朱印)での授与だった

令和2年バージョン

御朱印ディテール

旗上弁財天社は鎌倉江の島七福神巡の指定を受けるので、それを示す印判が御朱印の右下にパンツ丸見えのごとくに丸見え〜る💋

菱形の中央の陰毛‥ではなく、印影!の意味は下記のとおり💋

| 最上部 | (左から読む)倉鎌 |

| その下(中段) | 旗上弁財天社 |

| 最下部 | (左から読む)岡鶴 |

頒布概要

✔初穂料(値段):500円

✔授与場所:舞殿の後ろにある御朱印授与所

鎌倉江ノ島七福神めぐり専用御朱印帳の朱印の押印

朱印解説

上掲写真の御朱印は鎌倉江ノ島七福神めぐり専用の御朱印帳にいただいた御朱印。

鎌倉江ノ島七福神めぐり専用の御朱印帳にはすでに社号や「奉拝」の文字が書かれています。(印刷されている)

つまり、上から朱印を押印していただき、参拝日を御記帳いただくだけのスタイルになりまする。(集録されている神社すべて同じ対応)

江の島七福神巡りについては下記ページにてご紹介していまする。

頒布概要

初穂料(値段):500円

授与場所:舞殿の後ろにある御朱印授与所

鎌倉江ノ島七福神めぐりは7カ所ではなく8カ所!

鎌倉江ノ島七福神めぐりは名前の通り鎌倉や江ノ島中の神社だけでなく、お寺も指定を受けていますが、実際のところ7カ所ではなく全部で8カ所ある!要注意や💘

西山国師遺跡霊場【客番】の御朱印

「西山国師遺跡霊場(せいざんこくしいせきれいじょう)」は、浄土宗の開祖「法然」の高弟である証空(西山国師あるいは西山上人ともいう)ゆかりの寺社21カ所を巡る霊場巡拝のことです。

寺社なので、この中に鶴岡八幡宮も指定を受けていますが、鶴岡八幡宮は長野善光寺、大阪四天王寺などと同様に「客番」指定を受けています。

頒布概要

- 初穂料(値段):500円

- 授与場所:舞殿の後ろにある御朱印授与所

西山国師遺跡霊場専用の御朱印帳は素敵になし♡

西山国師遺跡霊場には公式サイトはおろか、専用の御朱印帳がないので自らで市販で買ってくるなどして作成する必要があります。

鶴岡八幡宮へ参拝して『”西山国師遺跡霊場・客番”の朱印をいただきたい』と告げても西山国師遺跡霊場専用の印判が無いので通常頒布している上記、「鶴岡八幡宮」の御朱印をいただけるのみ💋

あまつさえ、八幡宮の授与所で「西山国師遺跡霊場・客番」の朱印をいただきたい旨を申告しても何のことか理解していただけないと思います。(年配の神職の方であればおそらく知っているかも‥‥)

参考:西山国師遺跡霊場(wikipedia)

期間限定頒布の御朱印

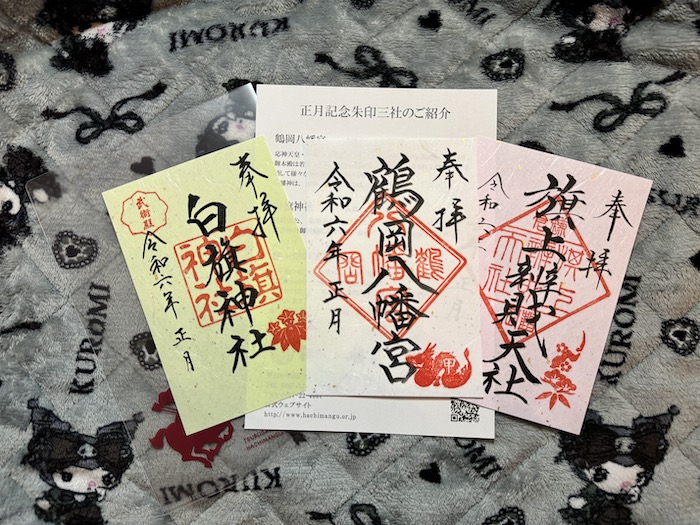

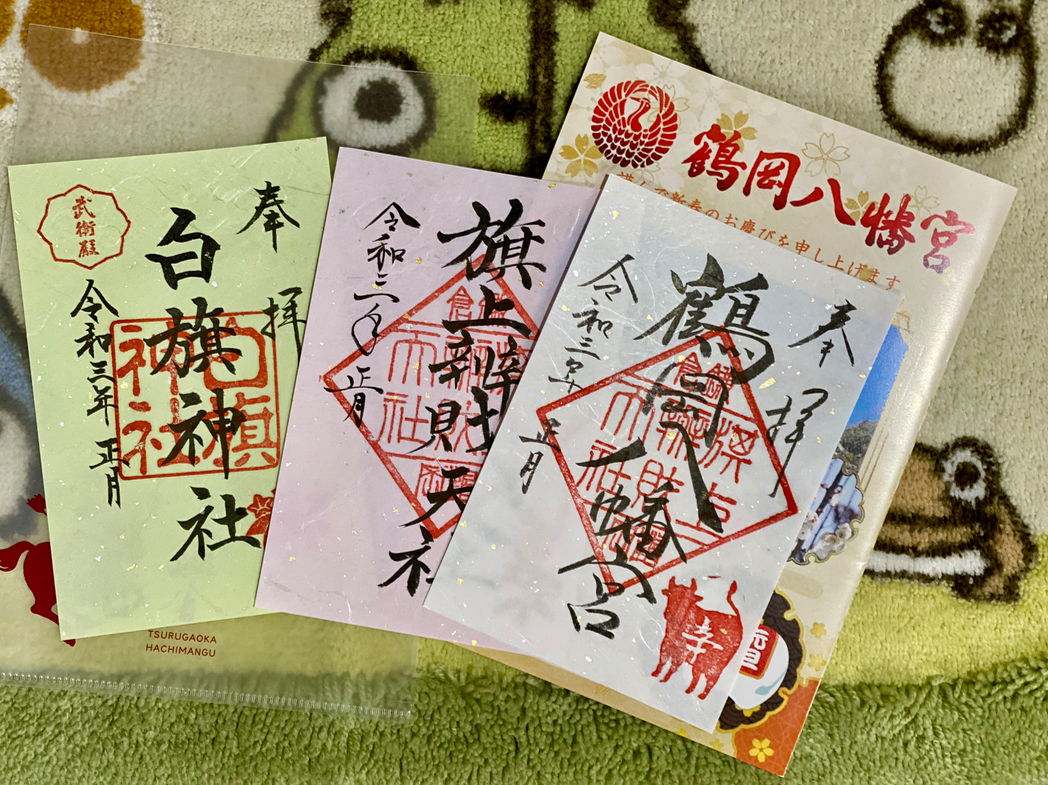

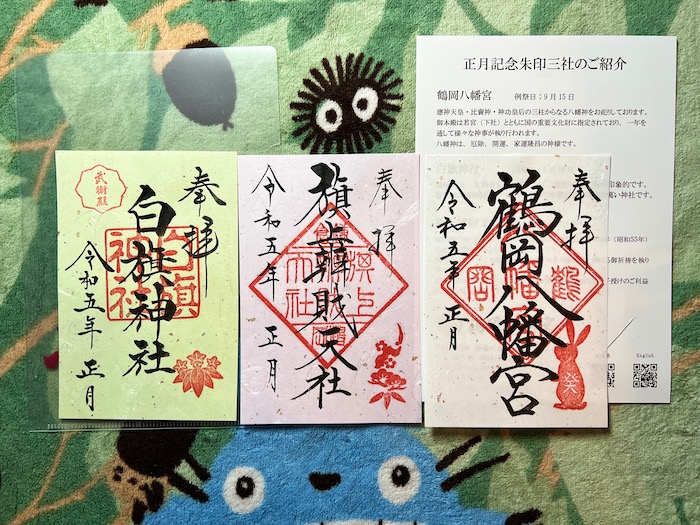

正月期間限定3社セット特別御朱印

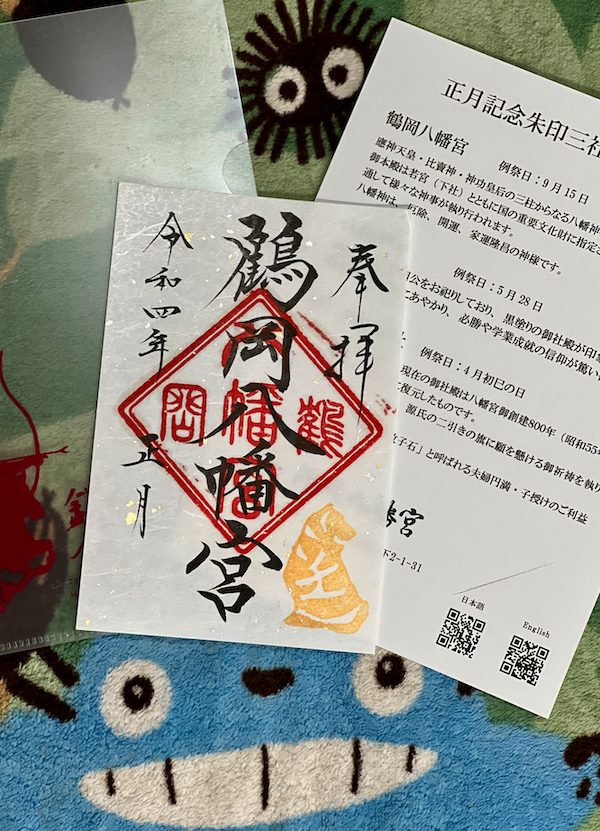

令和六年バージョン

上掲写真の御朱印は「鶴岡八幡宮」と境内社となる「旗上弁財天社」「白旗神社」の3社の御朱印がセットで1組になった正月特別朱印となる。

いかにも正月らしい、金箔を散らした台紙(紙)を使用したゴージャスな御朱印となる。

令和六年度は辰年ということで社号(鶴岡八幡宮)の御朱印の右下には龍の形の印判が素敵に押印された。

とりわけ、このようなセットの御朱印は令和2年度より素敵に頒布開始されたもの💘

令和5年バージョン

令和五年度はウサギ年ということで社号(鶴岡八幡宮)の御朱印の右下にはウサぴょん(訳:ウサギ)の形の印判が、やっぱり素敵に押印された。

なお、正月期間限定頒布の特別御朱印は、すべてすでに書かれた書き置きタイプの御朱印になる。(御朱印帳の記帳はしていただけない)

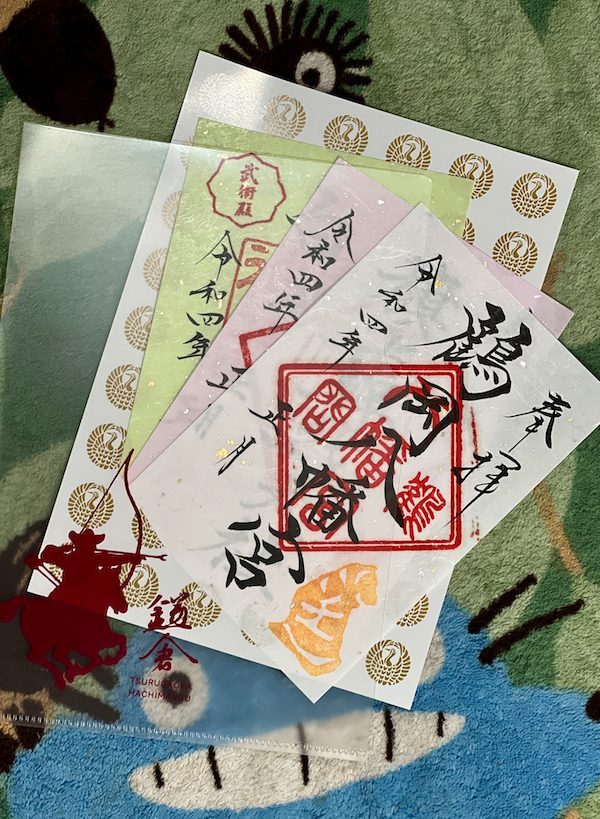

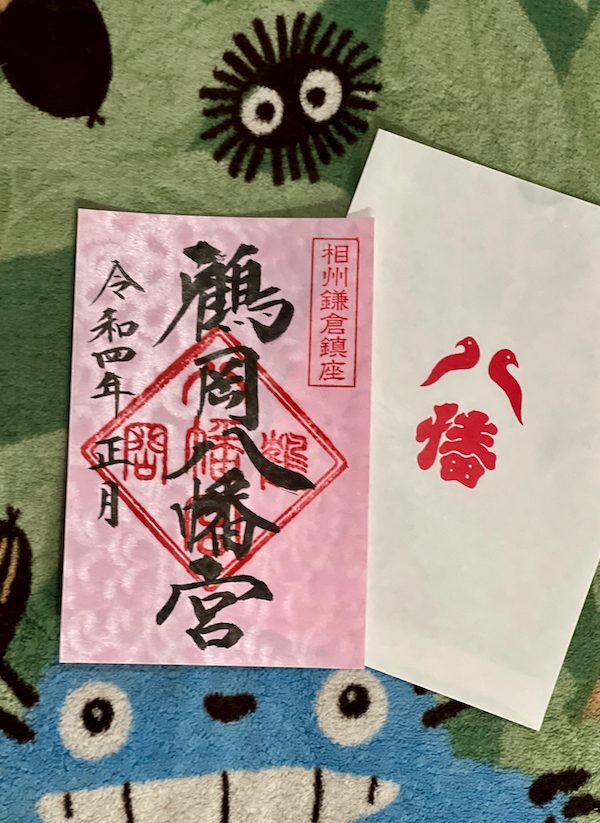

令和4年バージョン

令和4年の干支は「寅(トラ)」ということで右下には寅をかたどったトラだけに黄色の印判が押印されてい‥‥申す。あっひゃぃよ〜

まわりに鶴が羽を広げた絵柄が無数に見えるが、これは鶴岡八幡宮の社紋(家紋)である「丸に鶴の丸紋」。

右下のトラの模様の印判の中には模様に溶け込ませた漢字が見えるがお分かりになりますかぇ?

「壬」という漢字が見えるのが、分かりますかぇ?

これは「十干(じっかん)」の「壬(みすのえ)」のことを意味し、すなわち「壬寅(みずのえのとら)」を意味しまする。

2022年度は十干が「壬(みずのえ)」。十二支が「寅」に該当するので、干支は「 壬寅(みずのえとら)」が正式でゴザる。

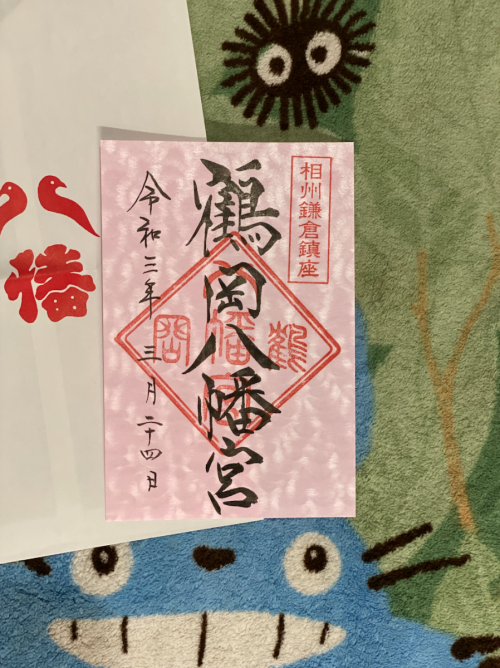

令和3年バージョン

令和三年度から社号(鶴岡八幡宮)の朱印にのみ、右下に干支の形の印判が素敵に押印されはじめた。

んもぉぉ〜ぅ(訳:牛)の形の中に「幸」という漢字が見え‥‥おっと、これは「辛(かのと)」でゴザる。

2021年度は干支が「辛丑(かのとうし)」にあたるので、牛の絵柄の中に辛という漢字を素敵に陰刻した模様💘

通年頒布の御朱印では右上に「相州鎌倉鎮座」の朱印が見られたが、正月限定御朱印には「奉拝」の手書きになってい‥申す。んモぉ〜

朱印の押し間違い??

令和3年バージョンの御朱印(上掲写真)を見て、”ある事”に気づいたヤツは、なかなかの強者💋

ちょぃと右端の八幡宮の御朱印中央の印判にご注目あれ!

印判が「旗上弁財天社」になっている!

こっ、これは?!まっ、まさか?!

….はてさて。

これも御朱印をもらう醍醐味というもの。オホ

令和2年正月ver.

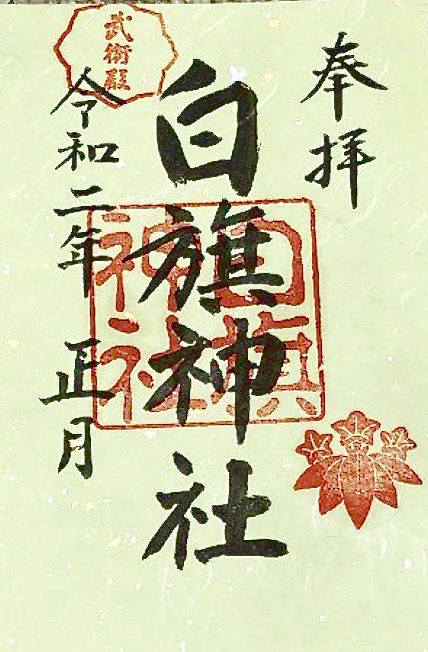

白旗神社は鶴岡八幡宮境内社のうちの一社であり、当該御朱印は通常頒布されていない。然るに正月期間だけに頒布されるレアな御朱印となる。

右下の絵柄は「笹竜胆(ささりんどう)」であり、これは源氏の家紋、もしくは鎌倉市の市章でもあ〜る。

左上に「武衛殿」の朱印が見えまするが、これは頼朝卿が最初に授与された官職「右兵衛権佐(うひょうえごんのすけ)」の意味しているものでありんす。

「武衛」とは、兵衛府(ひょうえふ)の唐名であり、天子の傍らにて天子を守護する武官。または将軍のこと。

頒布概要

初穂料(値段):3枚セットで1500円(バラ頒布はなし)

授与場所:舞殿脇の臨時授与所or舞殿の後ろにある御朱印授与所

正月特別御朱印は数量限定なのでお早めに!

正月特別御朱印は正月期間限定頒布でありながら、頒布数量限定でもあるので所望されるコノヤロー共は、なるべくお早めの社参を💋

当御朱印の頒布終了後は、ふたたび平常通りの鶴岡八幡宮or旗上弁財天社2社のみの御朱印授与となる。(正月は混雑が予想されるため書置き紙朱印にての対応)

なお、「鎌倉江ノ島七福神めぐり」の色紙および専用御朱印帳を持参した方は、直接御朱印をお書きしていただける。(押印のみ)

[/deco_bg]

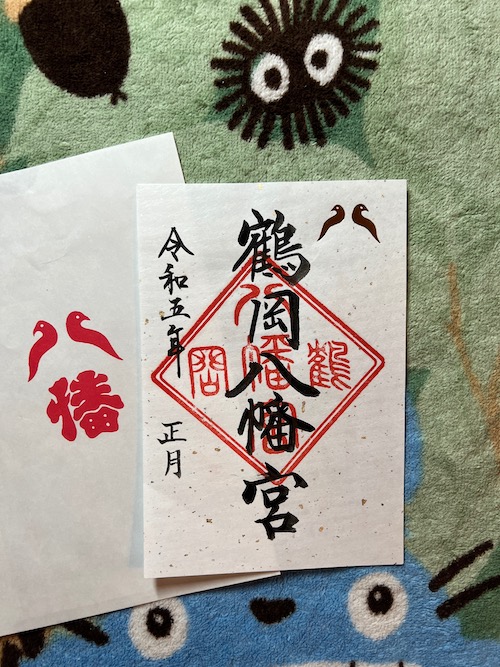

鶴岡八幡宮の正月初詣の御朱印

上掲の御朱印は三体セットになった特別御朱印だったが、それぞれ単体での授与もある。それが以下に掲載する御朱印となる。

いずれも正月仕様になっていて、上記、三体セットの御朱印とはデザインが少し異なる。

令和5年version.

令和五年度は右上の向かい鳩が金色であしらわれ、全体的に金箔が散らされたような台紙が使用されてい‥‥申す。あへぇ

令和4年(正月)version.

令和四年は新型コロナウィルス蔓延の感染防止対策により御朱印帳への直書き対応がなく、すべて和紙などの書置きの御朱印での頒布対応だった。

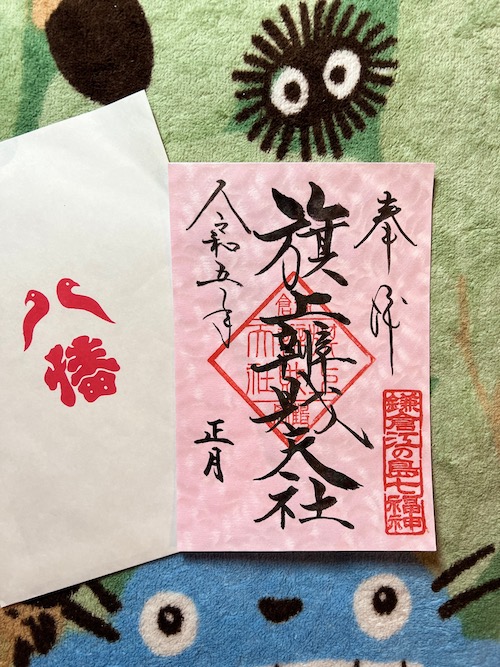

旗上弁財天社の正月初詣の御朱印

令和5年正月version.

令和五年度は光沢のあるピンク色の高級紙を使用した御朱印となる。左端に「正月」の文字が入る。

このピンク色が何を意味したのかは判然としないが、色合いと季節的に梅花or桜花をイメージしたものであろぅか。オホっ

令和4年バージョン

頒布概要

初穂料(値段):500円

授与場所:通年開設のいつもの旗上弁財天社の授与所

令和四年度はどうやら「正月」の文字がなく、通年頒布される旗上弁財天社の御朱印となる。

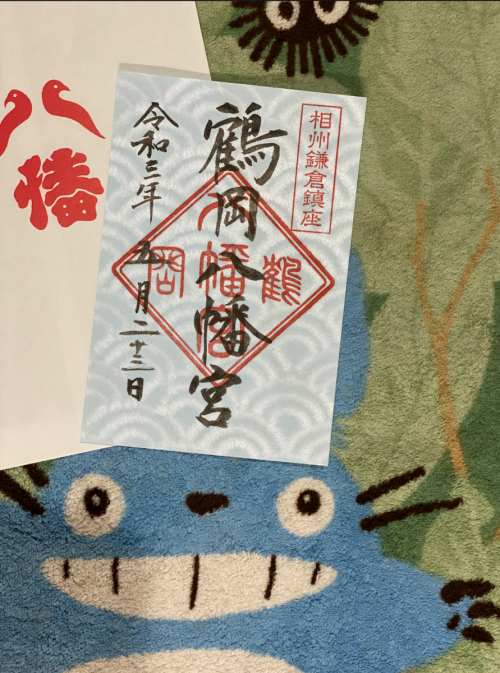

季節ごとに半紙の色が替わる御朱印

いつ頃、頒布が開始されのかは不明だが、令和2年には台紙(半紙)の色が異なる御朱印が、みっちり素敵に頒布されていた。

令和3年度の1月から半紙(台紙)の色が変わるのみならず、半紙自体に模様や光沢が入り、まさに謹製された朱印といえる。

なお、御朱印の構図(デザイン)は素敵に同じ💋

鶴岡八幡宮の御朱印

春‥‥桜をイメージした「ピンク色の半紙」

巫女さんにお聞きしたところ、この御朱印は令和3年1月より頒布が開始されたらしく、以降は季節毎に半紙の色や紙質を替えて頒布する様子💋(頒布終了時期は未詳)

上掲、御朱印は桜の開花時期となる3月下旬に頂いたものだが、光りにあてると舞い散る桜花が柄となって浮かび上がるように見える。

4月も同様のピンクであったことから、およそ2ヶ月〜3ヶ月単位で半紙のデザインが切り替わるものと考えられ〜る。あとは現地でのお楽しみ‥といったところか。

初夏?アジサイをイメージした水色?

5月に使用される半紙には、うずまき模様がデザインされていたが、上記の桜同様、光りにあてることでそれが分かり申す。

秋‥‥黄色の半紙?(令和3年)

令和2年バージョン

秋に頒布の御朱印は、使用される半紙の色が黄色になる以外、デザイン的構図は通例通り。

なお、この黄色半紙朱印は10月にも見られたので、ひょっとすると例大祭(9月)より頒布されていたのかもしれない。

けれども令和三年11月には薄黄色の手すき和紙が使用されていたので、必ずしもすべてが季節を意識した色合いにはなっていないと素敵にいえる。

頒布概要

- 初穂料(値段):500円

- 授与場所:いつもの御朱印所(訳:舞殿後方の朱印所)

境外関係社の御朱印

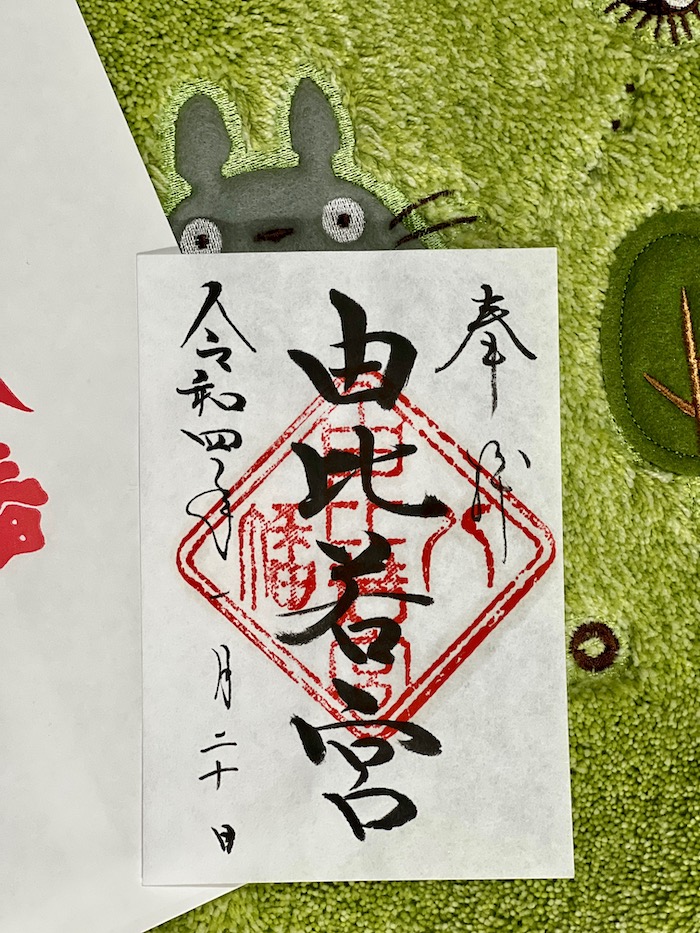

由比若宮(元八幡社)でいただける御朱印

実は鶴岡八幡宮にはいくつか境外の飛び地に関係社があり、そのうちの一社が「由比若宮(元八幡)」になる。

当社が「元八幡」と呼ばれる理由は‥‥

驚くことに現在の鶴岡八幡宮の発祥地とされていることにある!

由比若宮(元八幡社)の詳細については下記ページを参照💋

頒布概要

初穂料(値段):500円

授与場所:由比若宮(元八幡社)の社務所

鶴岡八幡宮の御朱印授与所の場所(地図)

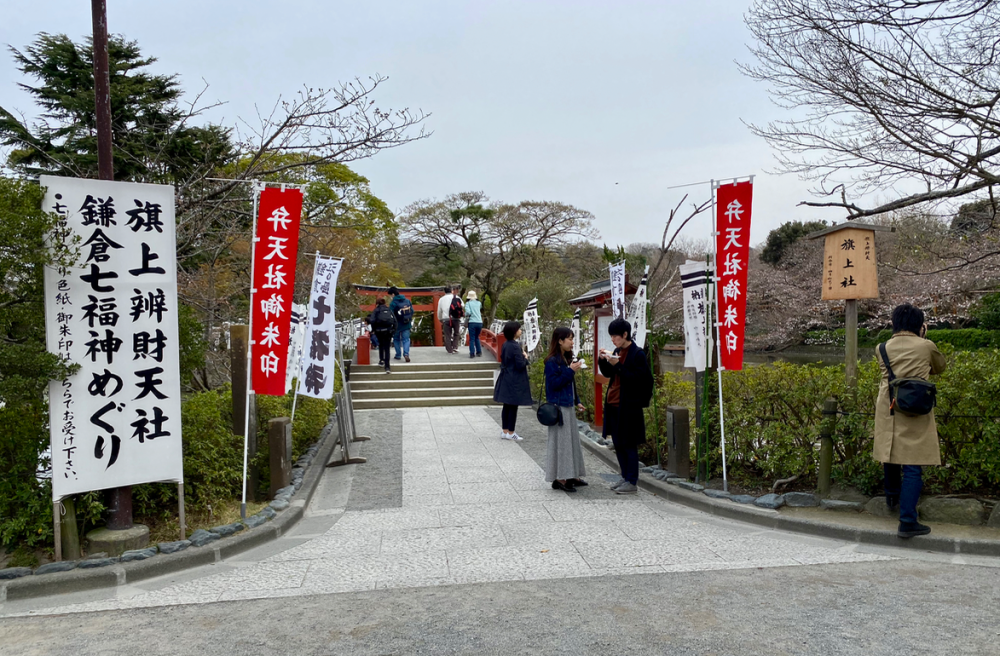

鶴岡八幡宮境内入口に佇む「旗上弁財天社」でも独自の御朱印を頒布されるので、鶴岡八幡宮では以下の二ヶ所にて御朱印が受けられることになる。

✔舞殿後方の御朱印授与所

✔旗上弁財天社の社務所兼、授与所

なお、正月期間は舞殿周囲に臨時授与所が、きわめて素敵に設置される。

舞殿後方の御朱印授与所の場所

舞殿後方の御朱印授与所の場所は本殿前の大階段を正面に見て右脇!若宮社に連接されています。

舞殿脇の臨時授与所(正月期間のみ開設)

旗上弁財天社の御朱印授与所

旗上弁財天社は境内入口に素敵に佇む三ノ鳥居奥に広がる源氏池の小島にある。

小島までの石橋を、これまた素敵に渡り、小島端に設置された授与所にていただける💋

旗上弁財天社への行き方

旗上弁財天社は、段葛(だんかずら)から三ノ鳥居をくぐり抜け、左脇に見える「源氏池」と呼ばれる池中央の小島に素敵に佇む。

小島まではクソほど泳いで行くのですが‥というのはクソほど軽い冗談ですが….、

小島まではクソほど泳いで行くのですが‥というのはクソほど軽い冗談ですが….、

小島へは石橋がクソほど架橋されており、この石橋をクソほど渡ってクソほど歩きます。….クソクソクソクソクソ鼻くそパクっ。塩辛っ。 アホか

橋から境内までの道中には源氏のシンボルでもある白旗が、これまたクソほどに立てられている様子が見られる。(八幡宮の見どころの一つ)

御朱印の受付時間

舞殿後方の授与所

- 10月〜3月:6時〜21時

- 4月〜9月:5時〜21時

| 正月の参拝可能時間 | |

| 12/31~1/3 | 24時間参拝可能 |

| 1/4 | 0:00~21:00 |

| 1/5 | 6:00 ~21:00 |

| 1/6以降 | 6:00~20:00 |

| ※年度によって変更になる可能性あり | |

旗上弁財天社の授与所

- 9時から16時頃

「鎌倉江の島七福神巡り」は1月1日から7日までの「松の内」の期間に行うのが定番だが、御朱印は通年受け付けてもらえる。

【ピヨ🐣白旗神社の御朱印の授与場所はドコ?】

既述の正月限定頒布の御朱印三体セットを見ると、白旗神社の御朱印が、ヤバぃよ素敵にある。

けれども現地に行けば分かるのだが、白旗社には旗上社で見られるような授与所or社務所らしき建物は皆無。(下掲写真を、これまた素敵に参照💘)

実は白旗神社の御朱印は通年頒布されていないので、当社の御朱印を求めるならば、正月期間に社参する必要があるということ。

(ただし、今後の方針次第では頒布される可能性も、ハイパー素敵にある)

関連:【限定御朱印あるワヨ💘】鶴岡八幡宮「白旗神社」の歴史(名前の由来or神様)や建築様式(構造)や建てた人を….覚えるつもりぃ❓

鶴岡八幡宮の授与所の混雑具合

鶴岡八幡宮は何かと雑踏極まる鎌倉の中心部に位置し、平日でも参拝客が素敵に絶えない。

舞殿脇授与所の混雑具合

昨今、土日祝でも10分と並ぶことは無いだろぅ。

舞殿脇の授与所では常時2人〜3人の職員が常在しており、仮に20~30人が並んでしまっても、増員する形で柔軟な対応が素敵に可能💘

然るに改元(元号改号)などが起きないかぎりは、30分や1時間と並ぶケースは極稀。

舞殿脇授与所の混雑具合

旗上弁財天社では鳩ポッポや鯉(こい)に恋するほどの餌やりを楽しむ観光客が散見されるも、土日祝でも人数は少ない。

然るに30分や1時間と並ぶケースは極稀。待っても15分程度ではないか。(上掲写真の御朱印群をいただいた時も、10分と並んだことがない)

鶴岡八幡宮が混雑する時期(季節)

✔年末年始

✔GW

✔あじさい開花の時期

✔例大祭(流鏑馬)の日

✔紅葉の時期

🐥プチ混雑する時期

✔夏休み

【ピヨ🐣コメント】

あじさい開花時期は、おそらく年内でもっとも鎌倉が混雑する時期。

(夏は江の島へ来遊する観光客が鎌倉へも、シレっと素敵に来遊する💋)

混雑を避ける方法

単純に上記時期を避けて来社する

開所から9時頃or閉所1時間前に来社する

例大祭(9月15日)など、特別な行事・祭礼がある日を避ける

ピヨ🐣注意

旗上弁財天社は八幡宮と比べて、拝観時間が短いので注意💘

鶴岡八幡宮の御祭神

鶴岡八幡宮には「八幡大神」とも呼ばれる以下の3柱の神祇が本宮(御本殿)にて奉斎される。

- 応神天皇(おうじんてんのう)

- 神功皇后(じんぐうこうごう)

- 比売神(ひめがみ)

古来、これらの神々にお参りすると、勝負運や仕事運がつくと云われ、利生(ご利益)を求める参拝客で年中あふれかえる。

【豆知識】御朱印の歴史や由来

寺社をめぐって御朱印を集めるのがブームとなっていますが、あなたは御朱印についてどれくらいご存知でしょうか。

以下のページ↓では、御朱印の歴史や呼び方、御朱印をいただく時のマナーなどについて詳しくまとめていますので、これから御朱印集めをされるコノ野朗共は要チェック💘

鶴岡八幡宮から徒歩約10分圏内で御朱印をもらえる寺社

宝戒寺

宝戒寺は境内入口の桜花のトンネルと境内の方々に植わるハギ(秋)が名所の古刹。

ピヨ🐣場所(地図)

建長寺

建長寺は国宝の梵鐘や国指定名勝の庭園で知られる。古今、鎌倉五山第一位の名刹。

ピヨ🐣場所(地図)

- 本宮(本殿)から徒歩約10分

大巧寺

雑踏極まる鎌倉の中心部(若宮大路通り沿い)にありながら、境内には庭園があり、四季の花々が楽しめ〜る。

ピヨ🐣場所(地図)

- 本宮(本殿)から徒歩約10分

関連記事:![]()

関連記事一覧

関連記事:![]() 鶴岡八幡宮・旗上弁財天社(政子石)と御朱印(限定あり)・お守りの種類を‥‥知りたくなぃ?

鶴岡八幡宮・旗上弁財天社(政子石)と御朱印(限定あり)・お守りの種類を‥‥知りたくなぃ?

関連記事:![]() 鶴岡八幡宮「白旗神社」と御朱印(限定)

鶴岡八幡宮「白旗神社」と御朱印(限定)

関連記事:![]() 江の島七福神めぐりの「御朱印帳(色紙)・おすすめモデルコース(ルート・所要時間・日数)など」(地図付)

江の島七福神めぐりの「御朱印帳(色紙)・おすすめモデルコース(ルート・所要時間・日数)など」(地図付)

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。