旗上弁財天社【鶴岡八幡宮 境内末社】

読み方

- はたあげべんざいてんしゃ

造営年

- 1182年(寿永元年)

再建年

- 1956年(昭和三十一年)、1980年(昭和五十五年)

建築様式(造り)

- 入母屋造

屋根の造り

- 銅葺き

ご祭神

- 多紀理毘売命(たぎりびめのみこと)

- 市寸嶋比売命(いちきしまひめのみこと)

- 多岐都比売命(たぎつひめのみこと)

ご神徳(ご利益)

- 家内安全、商売繁盛、必勝祈願など

社格

- 鶴岡八幡宮 境内末社

祭日

- 例大祭:4月初巳の日

- 祈願祭:毎月巳の日

「旗上弁財天社」の名前の由来

頼朝卿が平家打倒を掲げ、源氏の旗上げに因んで命名されたのが社号の由来とされる。

しかしながら、通説では1221年(承久三年)の承久の乱の際に、後鳥羽上皇の軍に対抗するため、北条政子が御家人を当地に集めて旗上げ(出陣)したことに由来すると伝わる。

旗上弁財天社の歴史

旗上弁財天社の草創(創建)

旗上弁財天社(はたあげべんざいてんしゃ)は1182年、北条政子が源氏の勝利と平家の滅亡を祈って源平池を掘らせた際に、建立したと伝えられてい‥‥‥まする。カっ!

源頼朝の出陣に際しては、弁財天が守護神として現れた、あるいは源頼朝が挙兵する際にここで必勝祈願したという言い伝えもあり、特に必勝祈願に対しては霊験あらたかだということで、長年にわたり信仰されてきました。

祭日は、弁財天の縁日である巳の日です。

いつが巳の日にあたるかは毎年変わるので、気になる方は事前に確認して行ってみてください。

もともと若宮大路に在った祠が起源❓

1829年(文政十二年/幕末)に植田孟縉(うえだ もうしん)によって編纂された鎌倉攬勝考(かまくららんしょうこう)には、次のような一文がみえる。

「ニノ鳥居より(浜の)大鳥居までの間を名附(名付ける)。古へ此の所(この場所)に弁天の小祠在りて道まかれるゆへ(曲がるがゆえ)、此の弁天祠を右大将(頼朝卿のこと)、八幡宮の池辺へ移し給ひ、路を直くし給ふ。

弁天の像は琵琶を持給ふゆへ、地名として古へ此の所を琵琶小路と唱ふ(となふ/そう言われる)」

この内容によると、現在の浜ノ鳥居辺りに弁財天を奉斎した小祠(ほこら)が在って、その祠を源頼朝は八幡宮を造営した折、新しく造池した池へ移したとある。

この小祠こそまさにぅぃ!現在の源平池に佇む旗上弁財天社に比定できる。

また、弁天の祠が在った周辺の道は沼沢地(湿地帯)だったので、路(道)もそれ(湿地帯)を避けるようにして敷かれていたので、まるで琵琶の形に似ていたが、頼朝卿はその曲がりくねった路(道)を整備して直線状にした。(現在の若宮大路の成立)

‥‥‥ということを記す。

この曲がりくねった道というは現在の若宮大路の成立と見て間違いないだろぅ。

だとすれば当弁財天は頼朝卿が鎌倉へ入部した以前(鎌倉幕府創設以前)から当地(若宮大路)にて奉斎されていたことになるが‥‥‥はてさて。

廃仏毀釈と旗上弁財天社の再興

鶴岡八幡宮は、江戸時代までは神仏混淆の神宮寺で、「鶴岡八幡宮寺」と言いました。

同じ敷地の中に、神を祀るお社も、仏を祀るお堂もあったのです。

しかし、神仏分離令が発令された1868年(明治元年)以降、廃仏毀釈の波の中で、鶴岡八幡宮寺にあった寺の伽藍は破壊され、仏像や仏具は焼かれてしまいました。

この時、弁財天が仏教の守護神であることから、旗上弁財天社も取り壊されています。

その後、旗上弁財天社が再興されたのはおよそ90年後の1956年(昭和三十一年)でした。

現在のお社は、1980年(昭和五十五年)に、鶴岡八幡宮創建800年記念で再建されたもので、江戸時代の文政年間(1818年~1831年)の古図に倣って復元されています。

鶴岡八幡宮「旗上弁財天社」のご祭神はどんな神様❓

旗上弁財天社のご祭神は以下、三柱。

- 多紀理毘売命(たぎりびめのみこと)

- 市寸嶋比売命(いちきしまひめのみこと)

- 多岐都比売命(たぎつひめのみこと)

この三柱は宗像三女神(むなかたさんじょしん)と呼ばれる女神です。

宗像大神(むなかたのおおかみ)、道主貴(みちぬしのむち)などという呼び名もあり、「道」の神、一般的には航海の神として信仰され、交通安全などにご利益があるとされています。

特に市寸嶋比売命(または市杵島姫命)は、弁財天と同一視されてきた神です。

旗上弁財天社ではご祭神である宗像三女神のご利益に加え、弁財天が司る学問や芸術、財福に関するご利益や、源氏の旗上げにちなんだ、必勝や商売繁盛のご利益もあるとされています。

※宗像三女神の呼び名や生まれた順番などは、出典によって多少異なります。

旗上弁財天社の白旗は何のため❓意味がある❓

白旗は源氏のシンボルでした。

旗上弁財天社の周りに立っている白旗には2本の黒い線が入っていますが、これは「二引(二つ引)」という、源氏の紋です。

これらの旗は、源氏の旗上げにちなんで、この旗上弁財天社で必勝祈願などをした人が奉納したものです。

旗上弁財天社では、御朱印やお守りの授与、祈祷も行っています。

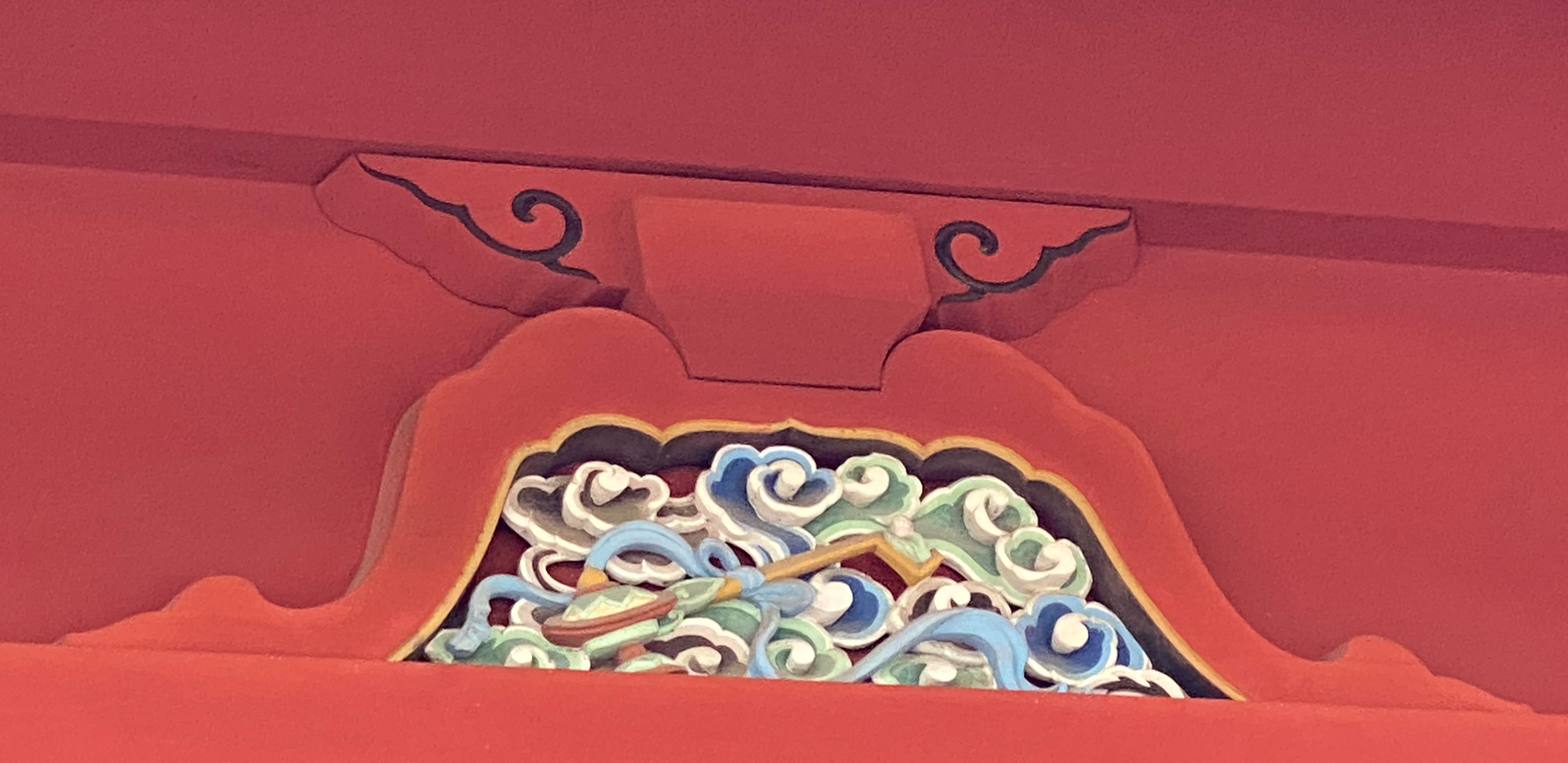

旗上弁財天社の建築様式(造り)と特徴

蟇股

旗上弁財天社の大きな特徴の1つとして蟇股(かえるまた)の装飾にあります。

⬆️唐草模様の中央に杖のようなものが見える。なんじゃこるるりゃ?

⬆️唐草模様の中央に杖のようなものが見える。なんじゃこるるりゃ?

懸魚はハート♡型(猪の目)

社殿軒下に据えられた懸魚(けぎょ)は、お熱ぅ〜ぃ♡型の猪目懸魚です。猪の目懸魚は奈良時代の建造物にも見られる古式の懸魚です。

代表例となるのが奈良 法隆寺「東大門」ならびに「西大門」があります。

関連記事:![]() 法隆寺・東大門【国宝】

法隆寺・東大門【国宝】

形状は狙って♡型にしたのではなく、猪の目に似ているという理由から「猪目」と命名されています。

このような懸魚が付けられた理由は不明ですが、建造物を雨風から守る目的や火除けの呪い(まじない)としての装飾的な意味合いで付けらとも考えられています。

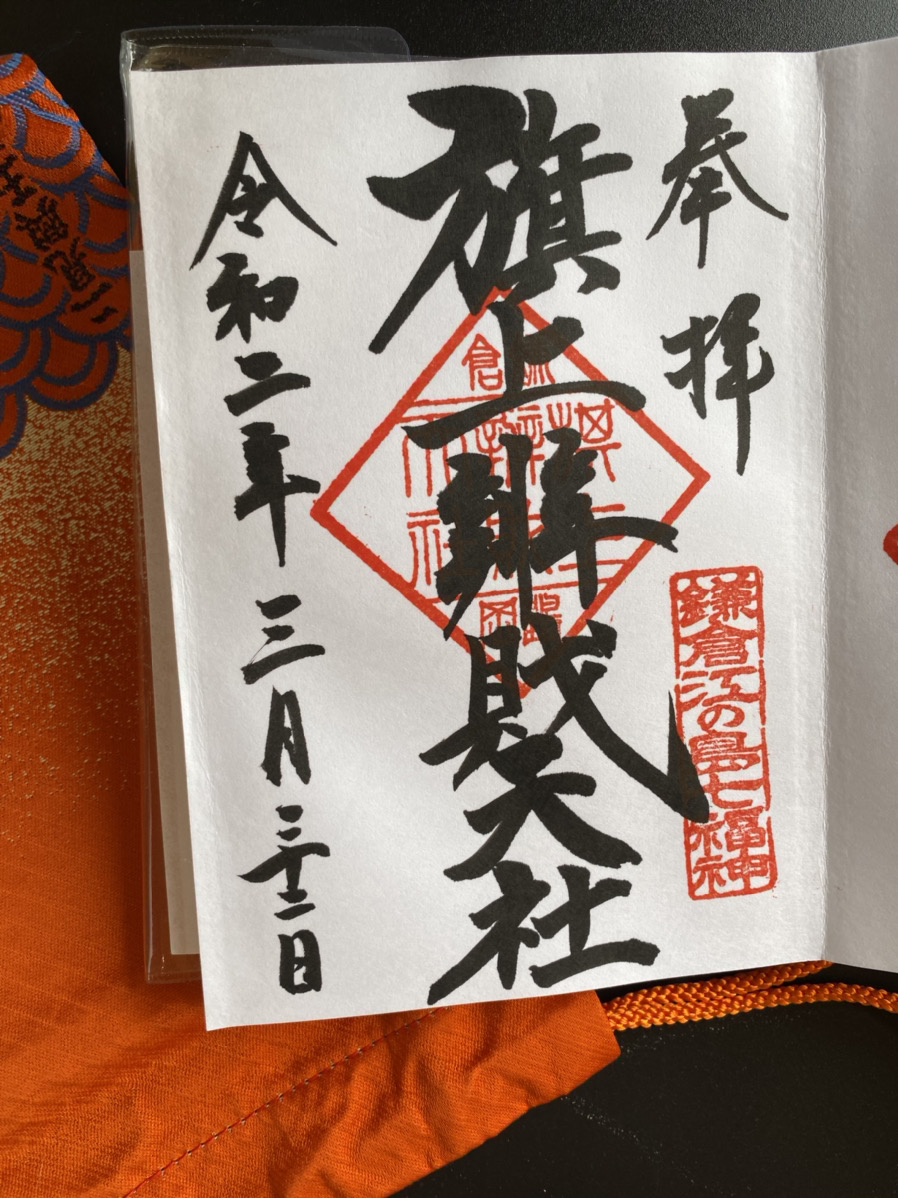

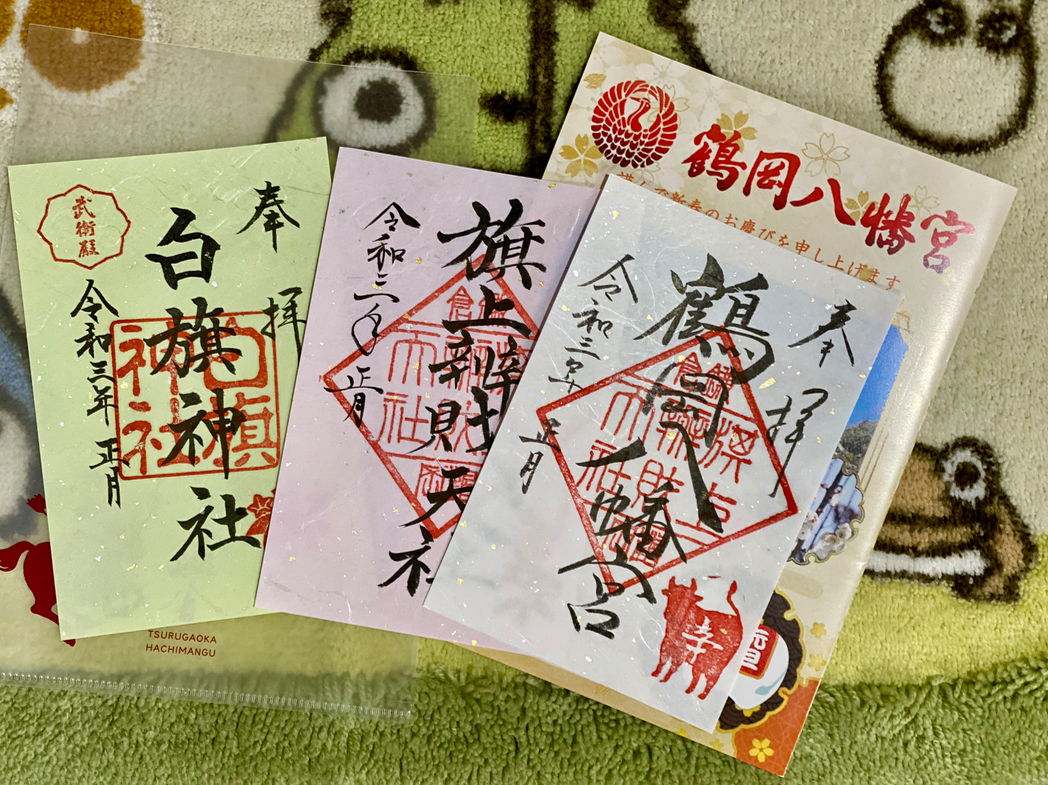

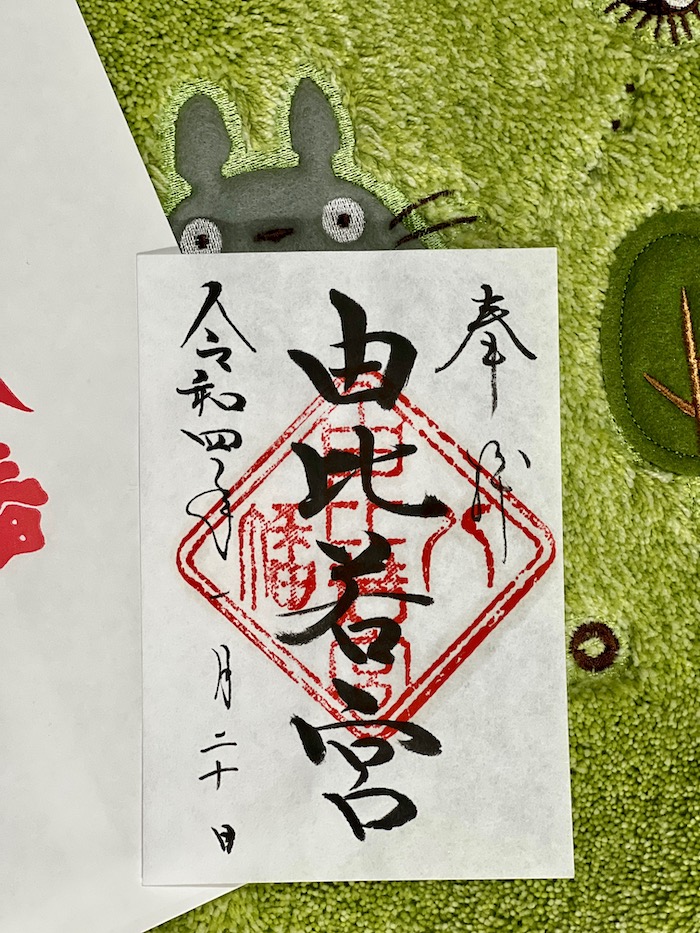

旗上弁財天社の御朱印

七福神めぐり専用の御朱印帳に朱印だけをいただいたもの

御朱印帳にお書きいただい方

旗上弁財天社は、「鎌倉・江の島七福神巡り」の霊場の1つとなっており、鶴岡八幡宮とは別に、御朱印をいただくことができます。

御朱印の右下に「鎌倉・江の島七福神巡り」のゴム印が押印されています。

必見!正月期間限定の御朱印もお忘れなく!

旗上弁財天社では正月になると上記のような特別御朱印を頒布してい‥‥‥申す。ピャっ

鶴岡八幡宮の正月限定御朱印に関しては下記ページを参照💘

旗上弁財天社の四季の移ろいと見どころ

旗上弁財天社の前の藤棚(白藤)は4月中頃が見頃!

源平池は、桜や蓮の名所になっていますが、旗上弁財天社の社殿前には見事な白藤の藤棚もあります。

⬆️4月29日に素敵に撮影♡

⬆️4月29日に素敵に撮影♡

⬆️白藤のみならず、通例の紫藤の花も付ける。(4月29日に素敵に撮影♡)

⬆️白藤のみならず、通例の紫藤の花も付ける。(4月29日に素敵に撮影♡)

4月中旬から下旬にかけて見ごろになるので、機会があればぜひ訪れてみてください。

鶴岡八幡宮の拝観情報や回り方の詳細は、当サイトの以下のページ↓でご紹介しています。

旗上弁財天社の本殿付近の桜

白藤同様に旗上弁財天社の社殿前には桜の木が自生しており、例年3月20日以降になると花弁を付けます。

また、源氏池の池畔に位置する「牡丹園」には桜並木がありますので、ここでは春の訪れを身体の奥底から感じることができます。

夏になれば蓮が咲き乱れる

旗上弁財天社を取り囲む周辺の池(源氏池)には、例年6月下旬になれば蓮が咲き乱れ、見頃時期を迎えます。

6月以外に訪れると蓮が見えないので平凡なただの池に見えますが、夏になれば大変身している姿に圧倒されることでしょう。ウホっ

6月以外に訪れると蓮が見えないので平凡なただの池に見えますが、夏になれば大変身している姿に圧倒されることでしょう。ウホっ

旗上弁財天社オリジナル「縁結びおみくじ」!

旗上弁財天社には鶴岡八幡宮とはまた別にオリジナルの「縁結びおみくじ」を授与されています。

なお、このおみくじには「凶」もしっかり入っているとのこと。それをお聞きしたとき小吉という結果に歓喜した我がいた。オホ

ちなみに当たる確率は‥‥‥分かりまふぇん。

旗上弁財天社の手前の橋や池の畔では鯉にエサやりができる!

旗上弁財天社の授与所では「鯉のエサ(恋♡のエサ…ムフっ)」が販売されています。

鯉のエサが売られているということは、当然、鯉のエサやりができるということなのですが‥‥、ズバリ!その通り!なんと!旗上弁財天社の牡丹園を除いた畔で餌やりができます。

池には鯉がたくさんウヨっとしちまぅほどウヨウヨ鯉が泳いでいますので、どこでもエサやりができます。

⬆️水面近くに立つだけでまるで「私(鯉)に恋してぇん♡」と言わんばかりに鯉が寄り集まってくる

⬆️水面近くに立つだけでまるで「私(鯉)に恋してぇん♡」と言わんばかりに鯉が寄り集まってくる

人気の餌やりばが旗上弁財天社の向かい側、幼稚園の前にある池に面して建てられている休憩所(源氏池休憩所)兼、軽食処です。(斎館の手前)

ウッドデッキの縁側とその下の池畔に広がる小石の洗い出し部分が人気です。

※現在、人気の餌やりばでは鳩ポッポへの餌やりが禁止されてい‥‥‥申す。ハヒャっ

鯉の餌は源氏池休憩所でも買える!

鯉の餌はこの旗上弁財天社だけではなく、源氏池休憩所でも売られています。

値段は同じ100円。休憩所外部に設置された木箱に入れられています。木箱の左端にコインを入れる投入口がありますので、100円を入れて木箱の蓋をあけて取り出します。(無人式)買い忘れた場合は適宜、ご利用ください。

鶴岡八幡宮の鳩ポッポは触れる!

なんとぉぅ!鶴岡八幡宮の鳩ポッポは素手で触ることもできます。古来、鶴岡八幡宮では鳩ポッポが神聖視されており、境内にいる鳩ポッポも半ば、飼育されています。

鯉のエサを食べることから毎日、参拝客がエサやりをしているうちに餌付けされて今やスッカリかりカリと人馴れしています。

⬆️手のひらに鯉のエサを乗せると寄り集まってついばんでくる。警戒心がない。

⬆️手のひらに鯉のエサを乗せると寄り集まってついばんでくる。警戒心がない。

鳩ポッポたちが特に多いのは、上述、洗い出し部分です。

鯉のエサやりに訪れた人が手持つ鯉のエサ目当てにたくさん寄り集まっていますので、鳩ポッポにも餌やりができます。(鯉のエサですが、鳩ポッポも食べます)

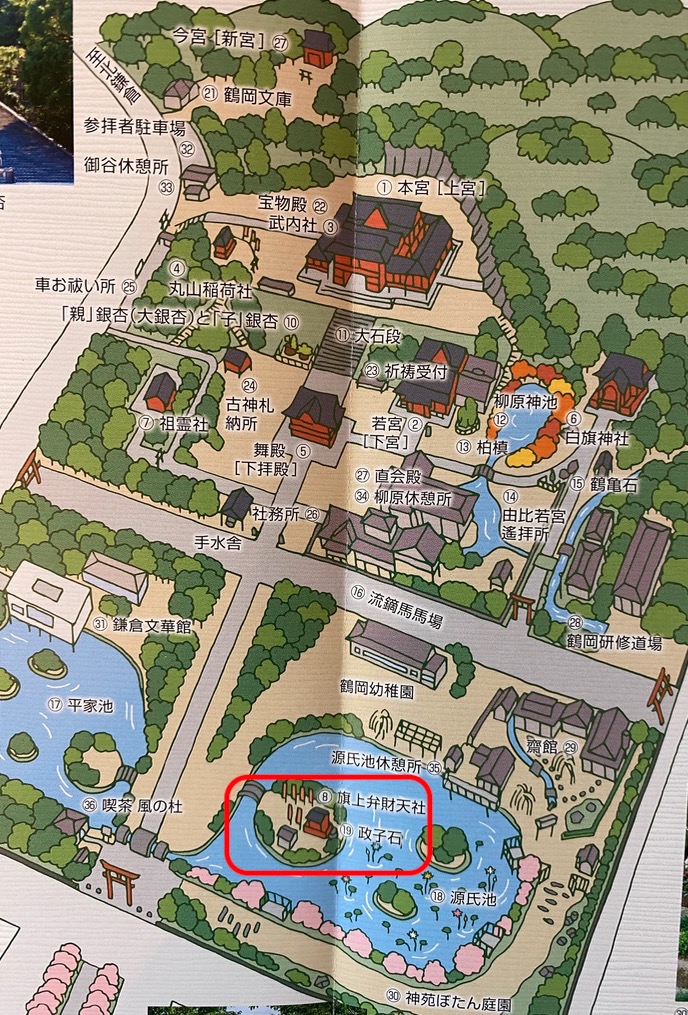

鶴岡八幡宮「旗上弁財天社」の場所(地図)

向かって右側(東側)の源氏池の橋を渡った先の小さな島に、旗上弁財天社があります。

小さな神社ですが、参道には奉納された白旗がたくさん立てられているので、迷わずに行けますよ。

鶴岡八幡宮の観光スポット一覧

境外関係社の御朱印

由比若宮(元八幡社)の御朱印

実は鶴岡八幡宮にはいくつか境外に関係社が存在するが、そのうちの1社が由比若宮(元八幡)になる。

当社が「元八幡」と呼ばれる理由は、なんとぉぅ!現在の鶴岡八幡宮の発祥地とされるから。

由比若宮(元八幡社)の詳細については下記ページを参照💋

- 初穂料(値段):500円

- 授与場所:由比若宮(元八幡社)の社務所

関連記事一覧

関連記事:![]() 鶴岡八幡宮の旗上弁財天社で販売している御朱印帳の種類や大きさ・値段を…..知るの❓

鶴岡八幡宮の旗上弁財天社で販売している御朱印帳の種類や大きさ・値段を…..知るの❓

関連記事:![]() 鶴岡八幡宮「旗上弁財天社」に仏像がある❓|弁財天座像【重要文化財】

鶴岡八幡宮「旗上弁財天社」に仏像がある❓|弁財天座像【重要文化財】

関連記事:![]() 鶴岡八幡宮「旗上弁財天社」のお守りの種類(値段)&ご利益を….知るつもり❓

鶴岡八幡宮「旗上弁財天社」のお守りの種類(値段)&ご利益を….知るつもり❓

関連記事:![]() 旗上弁財天社の政子石とはどんなご利益があるのか❓効果が出やすい参拝方法とは❓

旗上弁財天社の政子石とはどんなご利益があるのか❓効果が出やすい参拝方法とは❓

関連記事:![]() 【限定御朱印もあるわヨ💘】旗上弁財天社の歴史(名前の由来/弁財天像)やお守り(政子石)を‥‥右脳で覚えるつもりぃ❓

【限定御朱印もあるわヨ💘】旗上弁財天社の歴史(名前の由来/弁財天像)やお守り(政子石)を‥‥右脳で覚えるつもりぃ❓

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。