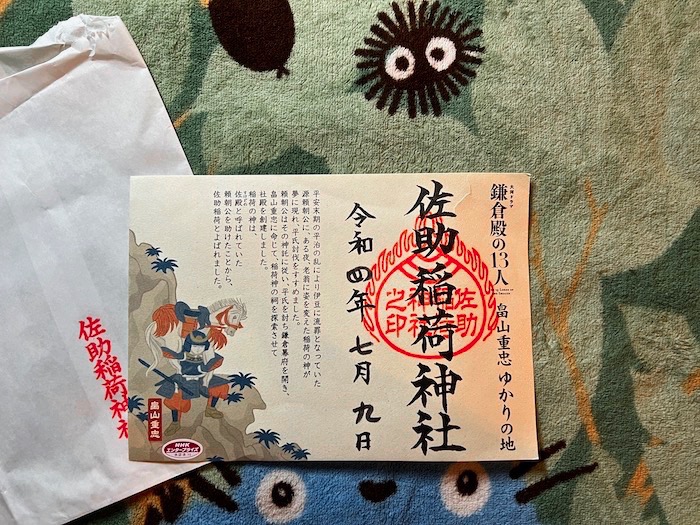

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人 放送記念の期間限定の御朱印」

この御朱印はNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の放送記念で頒布された御朱印となる。

上掲画像を見て分かるように大判サイズの御朱印になるので、たとえば通常の神社で見かける御朱印帳(縦寸16㎝ × 横11㎝)に貼り付ける場合、2ページ分の確保が必要となる。(お寺で見かける御朱印帳(縦18㎝くらい)よりも少し小サイズの御朱印帳)

なお、後述するがこの御朱印は縦寸が通常の御朱印より短いのでその分、小さくはなる。

御朱印の書かれている文章

平安末期の平治の乱により伊豆に流罪となっていた源頼朝卿に、ある夜、老翁に姿を変えた稲荷の神が夢に現れ、平氏討伐をすすめました。

頼朝卿はその神託に従い、平氏を討ち鎌倉幕府を開き、畠山重忠に命じて、稲荷神の祠を探索させて社殿を創建しました。

稲荷の神は佐殿(すけどの)と呼ばれていた頼朝卿を助けたことから佐助稲荷と呼ばれました。

「たすけ稲荷」とも呼ばれる

当社は地元では「たすけ稲荷」とも呼ばれる古社であり、この社号の由来とは次のようなものである。

あるとき病床にあった頼朝卿の夢枕に白髪の老人が立った。老人は煎薬(植物の根や実を煎じた薬)を頼朝に下し、こぅ告げた。

「我は隠れ里の稲荷である」

薬の効能なのか、全快した頼朝卿は以前よりも力がみなぎり、やがて天下を治むるに至った。

頼朝卿は恩返しすべく、畠山重忠に命じて稲荷翁を鎌倉中、探させ、よぅやく見つかったのが、当地であった。

頼朝卿は当地に稲荷翁を奉り立て、以来、この土地は佐殿(スケベ‥ではなく、”すけどの”!)と呼ばれた”頼朝卿を助けた稲荷として、「佐助稲荷」と呼ばるようになった。

‥‥‥という故事もあるのだが‥‥しかし、これはあくまでも俗説であって事実かどうは判然としない。

史実においては、南北朝時代末期頃に編纂された鎌倉大日記によると、1224年(元仁元年)の項に佐介流北条氏を系譜とする北条時盛(「佐助越後」とも呼ばれていた)が当地に屋敷を構えたことから、「佐介」と呼ばれるようになったと云われる。

これが有史上の「佐介」の初見とされ、後年、佐介が転化して現在の「佐助」に着地したとみられる。

- 初穂料(値段):1000円

- 頒布期間:2022年1月〜12月末日まで

- 頒布枚数:2000枚(なくなり次第終了とのこと)

- 当御朱印のサイズ:横20㎝ × 縦14㎝

- 授与方法:書き置きの御朱印(自分で貼るか飾る)

- 授与場所:佐助稲荷境内社務所

佐助稲荷で頒布されている御朱印一覧

‥については下記ページを要チェック💘

関連:【キツネ🦊&NHK大河コラボ限定!】佐助稲荷神社の御朱印一覧!種類や初穂料(値段)と受付時間(場所)の混雑具合を‥コンコン♪

佐助稲荷のお守りの種類

‥については下記ページを要チェック

関連:コンコン♪佐助稲荷神社のお守り一覧「種類・ご利益・値段・授与場所・授与時間(営業時間)」コンコン♪

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。